在竞争日益激烈的考研环境中,湖南大学学科英语专业凭借其深厚的学术积淀与科学化的考核体系,成为众多英语教育方向学子的理想选择。掌握真题规律与高频考点,不仅是对知识体系的系统梳理,更是提升应试能力的核心路径。本文将从真题解析、知识模块拆解及备考策略三方面展开论述,为考生构建多维度的科学备考框架。

一、学科英语真题特点与命题趋势

湖南大学学科英语(代码837)的考核体系由语言学基础(50分)、英美文学(40分)、英语国家概况(30分)、翻译(30分)四大模块构成,题型涵盖选择、判断、作品赏析、翻译实践等九种形式。从近五年真题分析可见,其命题呈现三大特征:

1. 基础性与延展性并重:语言学名词解释(如“形态学”“语用学”)与文学流派辨析(如“浪漫主义与维多利亚时期差异”)等传统考点占比稳定,同时新增教育评价改革等开放性论述题,要求考生结合政策热点提出教学实践方案。

2. 跨学科整合趋势:2023年诗歌赏析题要求从语言学视角解析艾米莉·狄金森作品中的隐喻结构,体现语言理论与文学批评的交叉考核。

3. 实证化评分标准:翻译模块采用“准确性(40%)+语言流畅度(30%)+文化适应性(30%)”的三维评分模型,强调专业素养与实用技能的双重达标。

二、高频考点深度解析与知识图谱构建

(一)语言学模块:概念链与实例库的双轨记忆

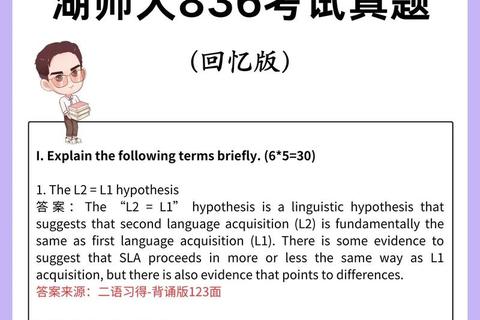

该模块50分中,语音学、句法学、二语习得理论构成核心考点群。以近三年真题为例:

备考建议:建立“术语定义—代表人物—教学案例”三维知识卡,例如将“ Krashen监控模型”与课堂纠错策略结合记忆,并通过《语言学教程》课后习题强化辨析能力。

(二)英美文学模块:流派脉络与文本细读的融合

40分的文学模块中,作家作品匹配(30%)、诗歌意象分析(40%)、小说主题批判(30%)构成三大得分点。关键数据表明:

实战策略:使用“时间轴+流派树”工具梳理文学史,如将“荒诞派戏剧”与贝克特《等待戈多》的叙事结构对应,并积累《英美文学简史》中的经典评论框架。

(三)国家概况与翻译模块:文化认知与转换能力的协同提升

国家概况的30分中,政治制度(如美国选举人团)、文化符号(如苏格兰风笛)、历史事件(如光荣革命)占比达75%。翻译模块则要求掌握“文学散文译出”与“政经文本译入”的双向能力,例如2023年真题出现贾平凹散文《丑石》英译,需平衡直译与意译策略。

突破路径:

1. 制作“国别知识卡片”,按地理、政治、文化分类记忆关键数据(如加拿大省份数、澳大利亚原住民政策演变)。

2. 每日进行“限时翻译训练”,优先使用《张培基散文选》与《经济学人》双语材料,对照参考译文修正句式结构。

三、四维备考策略体系与资源优化配置

(一)阶段化复习路径设计

(二)资源效能最大化法则

1. 真题使用策略:第一遍限时模拟并标注疑难点,第二遍按模块统计错误分布,第三遍针对高频错误点进行拓展阅读。

2. 辅助工具选择:优先使用“司南考研高频考点手册”与“华慧考博翻译题库”,避免盲目收集低质量资料。

(三)应试技巧的精细化打磨

湖南大学学科英语的备考过程,本质是对英语学科素养的系统化重塑。考生需以真题为镜,透视命题者的能力期待;以考点为网,构建跨学科的知识联结;以策略为舟,穿越复习进程的激流险滩。唯有将科学的规划、精准的投入与持续的反思相结合,方能在千军万马的竞争中抵达理想彼岸。