在竞争日益激烈的职业环境中,管理类联考作为选拔管理人才的重要通道,其命题规律和备考方法直接影响着考生的成败。面对涵盖逻辑推理、数学运算、写作表达、案例分析等多元能力的考核体系,备考者需要建立系统化的知识网络,更需要掌握科学有效的训练方法。本文将从真题规律逆向推导核心能力要求,结合认知科学理论与成功考生经验,构建具有实操价值的备考模型。

一、真题命题特征与能力解码

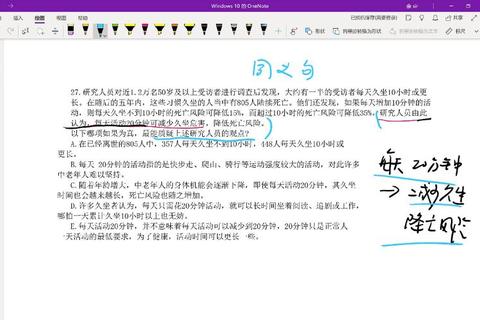

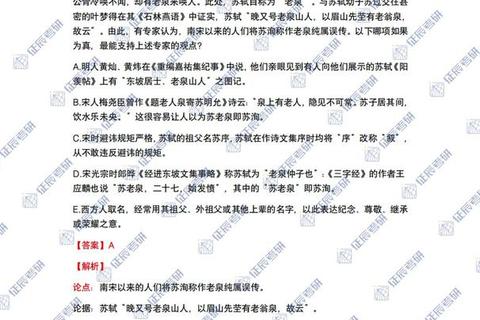

近年真题分析显示,管理类联考已形成稳定的能力考查矩阵。逻辑推理部分中,形式逻辑题占比稳定在35%左右,重点考查假言命题推理和三段论应用,2023年真题第12题即通过"如果P则Q"的嵌套结构检验考生对逆否命题的掌握。批判性思维类题目则偏好使用统计陷阱和因果谬误作为干扰项,如2022年真题第28题通过混淆相关性与因果关系设置选项陷阱。

数学模块呈现"基础考点深度化"趋势,算术模块的绝对值问题连续三年涉及含参讨论,几何题则趋向立体几何与解析几何的综合应用。值得关注的是,2021-2023年数据分析题目均包含至少1道需要构建统计模型的应用题,这要求考生具备从实际情境中抽象数学关系的能力。

写作部分论证有效性分析呈现出材料复杂度提升的特点,近年真题平均每篇材料包含4.2个逻辑漏洞,较五年前增加27%。论说文主题多聚焦数字化转型中的管理变革、组织韧性建设等前沿议题,要求考生在45分钟内完成从概念解析到对策建议的系统论述。

二、认知科学视角下的备考策略

基于认知负荷理论,备考应分三阶段优化学习投入。初级阶段(1-2个月)宜采用模块化学习,通过思维导图构建知识框架,例如将形式逻辑细分为命题逻辑、词项逻辑、推理结构三个子模块,每个子模块控制在15个知识点以内。中级阶段(2-3个月)应注重认知图式的形成,推荐使用"3×3"错题管理法:将错题按知识模块、错误类型、解决进度三维分类,每周进行错题重组练习。

冲刺阶段(1个月)需激活元认知监控,建议采用"四象限时间管理法":将学习任务按重要性和紧迫性划分,优先处理高频考点中的薄弱环节。每日安排2小时进行全真模拟,严格遵循"25分钟逻辑+60分钟数学+30分钟写作"的时序分配,培养考试生物钟。

记忆策略方面,可运用"艾宾浩斯-西蒙混合法":对核心公式进行间隔重复记忆,同时将解题套路编码为"如果-那么"的产生式规则。例如面对排列组合难题时,可建立"若题干出现'至少''至多'→考虑正难则反策略"的条件反射机制。

三、解题技术的关键突破点

逻辑推理的提速关键在于建立"题干特征-解题方法"的映射库。当遇到"只有...才..."句式时,立即转化为必要条件的逻辑表达式;发现选项中出现"诉诸权威""偷换概念"等标志词时,可直接判定为典型谬误。近年真题显示,综合推理题的平均解题时间应控制在2.5分钟以内,这需要训练"信息分层处理"能力:首先提取限定条件,其次构建关系矩阵,最后使用排除法逐步缩小选项范围。

数学解题需掌握"三步验证法":代数题实施反向代入检验,几何题采用度量工具复核,概率题通过极端值测试分布合理性。对于条件充分性判断这类特色题型,建议建立"必要性→充分性"的双向检验流程,2023年真题第17题正是通过忽视必要性检验设置了典型陷阱。

写作能力的提升依赖"结构化表达"训练。论证有效性分析可按照"定位漏洞-分析谬误-量化影响"的模板展开,每个分析段落控制在120字左右。论说文则应构建"金字塔式"结构:顶层放置核心观点,中间层分解2-3个分论点,底层用管理案例或经济数据支撑。每周精读《哈佛商业评论》的案例评析,能有效提升商业思维敏锐度。

四、资源整合与效能优化

备考资料的选择应遵循"真题为本,教材为纲"的原则。建议将过去五年真题分解为400个独立考点,建立考点频率分布图。配合使用《管理类联考大纲解析》进行查漏补缺,重点关注三年内考纲变动的部分,例如2024年新增的数据可视化分析考点。

数字化工具能显著提升学习效能。Anki记忆卡片适合攻克数学公式,XMind思维导图有助于逻辑知识体系建构,Grammarly写作助手可实时优化论说文表达。组建3-5人的线上学习小组,每周进行云端模考和解题思路互评,能产生知识互补效应。

时间管理方面,推荐采用"番茄工作法+任务捆绑"策略:将25分钟的高强度解题与5分钟的错题回顾交替进行,每日设置1个专项突破任务(如排列组合专题)搭配1个综合训练任务(如逻辑+数学模考)。身体机能调节也不可忽视,备考期间保持每周3次、每次30分钟的有氧运动,能有效提升大脑供氧量。

本文揭示的备考方法论,本质上是将考试准备转化为系统的能力建设工程。当考生建立起"知识结构化-技能程序化-思维体系化"的三维能力模型,便能在激烈的竞争中实现关键突破。值得注意的是,管理类联考的选拔逻辑与管理者核心素质要求高度契合,备考过程本身即是管理思维的塑造过程。随着考前最后一周的临近,建议将复习重心转向心理建设,通过正念冥想等技术保持最佳应考状态,毕竟在实力相当的竞争者中,心理素质往往是决定成败的最后一环。