现代设计史不仅是人类创造力与技术革新的见证,更是社会文化变迁的镜像。从19世纪工业革命至今,设计运动与流派的演变始终围绕着“功能与形式”“传统与创新”“个体与大众”等核心矛盾展开,既塑造了物质文明的面貌,也深刻影响着人类的生活方式。本文将解析现代设计史中关键运动与流派的演变脉络,探讨其核心理念与实践价值,为当代设计实践提供历史镜鉴。

一、传统手工艺的觉醒:从工艺美术运动到新艺术运动

工业革命的机械化生产催生了工艺美术运动(Arts and Crafts Movement),这场以威廉·莫里斯为主导的运动试图通过复兴手工艺对抗工业化的粗制滥造。其核心理念“艺术与劳动统一”强调自然材料的质感与工匠精神的回归,例如莫里斯的壁纸设计以植物纹样重构中世纪美学。工艺美术运动对机械化的排斥使其难以适应大众化需求,但其对设计的探索为后续运动奠定了基础。

新艺术运动(Art Nouveau)在19世纪末接过接力棒,以曲线形态与自然主义装饰为特征,如巴黎地铁入口的藤蔓铁艺和穆夏的招贴画。该运动融合东方艺术与工业技术,尝试将手工艺的细腻融入工业化生产,但过度装饰的倾向使其最终被更理性的现代主义取代。这两场运动共同揭示了设计史上的核心矛盾:如何在工业化进程中平衡美学与功能。

二、现代主义的崛起:功能主义与民主化设计

20世纪初的现代主义(Modernism)彻底颠覆了传统设计逻辑。包豪斯学派提出“形式追随功能”,以钢管椅、玻璃幕墙建筑等作品实践标准化与几何美学,其教育体系将艺术与技术结合,培养出马塞尔·布劳耶等先锋设计师。荷兰风格派通过红蓝椅的几何分割探索抽象构成,俄国构成主义则以塔特林的《第三国际纪念碑》展现机械美学的激进表达。

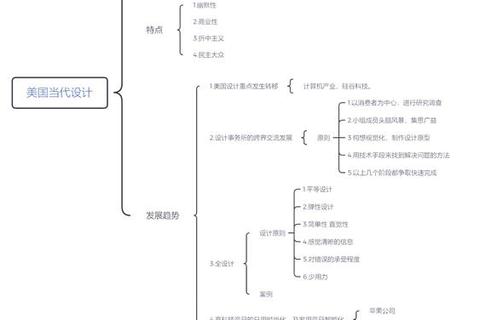

现代主义的另一分支——国际主义风格(International Style)在二战后成为主流,纽约西格拉姆大厦的玻璃盒子象征着“少即是多”的普世美学。这种极简主义逐渐异化为商业符号,暴露出忽视地域文化与人性化需求的弊端。这一阶段的演变表明,设计的民主化理想需以多元化为前提。

三、多元化的破局:后现代主义与地域性探索

20世纪60年代,后现代主义(Postmodernism)以戏谑与拼贴打破现代主义的单一叙事。埃托雷·索特萨斯的孟菲斯小组用色彩鲜艳的波浪形书架解构功能至上原则,高技派(High-Tech)则通过蓬皮杜中心的外露结构展现工业美学的表现力。与此斯堪的纳维亚设计以阿尔瓦·阿尔托的有机曲线家具,将人性化与自然材料结合,形成“柔化现代主义”的独特路径。

日本设计师如原研哉通过“无印良品”的极简哲学,将禅宗美学融入现代产品;中国近年兴起的“新中式”设计则以榫卯结构与水墨意境重构传统文化符号。这些案例证明,全球化语境下,地域性设计需通过现代语言实现传统价值的转化。

四、可持续与数字化:当代设计的双重转向

21世纪的设计面临环境与技术的双重挑战。绿色设计(Sustainable Design)从材料循环(如菲利普·斯塔克的再生塑料家具)延伸到系统思维,如“从摇篮到摇篮”的闭环生产模式。数字化技术则催生出参数化设计,扎哈·哈迪德的流体建筑与3D打印定制家具,重新定义了形态生成的可能性。

人工智能的介入更引发反思:Midjourney的AI绘图工具挑战设计师的原创性边界,而算法生成的用户偏好模型可能加剧设计的同质化。在此背景下,设计师的角色需从“形式创造者”转向“系统协调者”,在技术赋能中坚守人文关怀。

五、历史启示与当代实践策略

从历史维度看,设计流派的兴衰始终围绕三大核心议题展开:

1. 技术迭代中的美学重构:从工艺美术运动的铁艺到参数化设计的算法,技术进步不断拓展形式边界,但需警惕工具理性对人文价值的侵蚀。

2. 文化认同与全球化平衡:孟菲斯风格的戏谑与无印良品的极简表明,成功的地域性设计需提炼文化基因而非符号堆砌。

3. 责任的范式升级:当代设计应从“解决问题”转向“预见问题”,在气候变化与数字等领域承担更主动的角色。

对于设计教育与实践,建议:

现代设计史的流派演变是一部不断解构与重建的辩证史。从手工艺复兴到人工智能,每次运动都在回应时代的核心矛盾,同时也留下未竟的议题。当代设计既需从历史中汲取养分——如工艺美术运动对匠心的坚守、现代主义对民主化的追求,更需以创新思维直面新兴挑战。唯有在技术理性与人文精神之间找到动态平衡,设计才能真正成为塑造美好生活的持久力量。