作为管理类联考的核心科目,199数学逻辑写作因其综合性强、时间紧张的特点,成为众多考生备考路上的关键挑战。如何在有限时间内快速提升解题能力、掌握应试技巧,是每位备考者亟待解决的难题。本文将从真题规律解析出发,结合学科特性与认知心理学原理,系统梳理科学备考路径,帮生构建高效学习框架。

一、真题特征分析与命题趋势

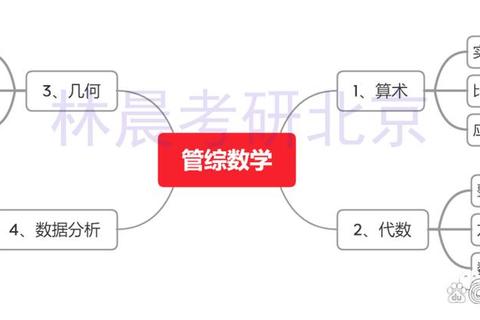

1.1 数学模块的命题规律

管理类数学侧重基础概念的实际应用,近年真题呈现两大特征:其一,应用题占比持续超过50%,涉及工程问题、利润计算、几何变换等现实场景;其二,条件充分性判断题注重逻辑推理能力,要求考生在1分钟内完成题干转化与条件比对。例如2023年真题中,通过等差数列与平面几何的综合考查,验证了知识迁移能力的考核权重提升。

1.2 逻辑推理的题型演变

形式逻辑与论证推理保持3:7的配比结构,但题目复杂度显著增加。真题数据显示,涉及多条件嵌套的"连锁推理题"在近三年增长23%,解题平均耗时从90秒增至110秒。特别值得注意的是,批判性思维类题目开始引入管理学案例背景,如2022年真题以企业决策情境考查谬误识别能力。

1.3 写作部分的评分转向

论证有效性分析从单纯逻辑漏洞识别转向系统性质疑,要求考生在600字内构建三层反驳结构。论说文评分标准新增"解决方案可行性"维度,典型案例显示,结合管理学原理(如SWOT分析、波特五力模型)的论述得分普遍高于纯理论阐释15-20分。

二、认知误区与备考陷阱

2.1 数学备考的典型偏差

抽样调查显示,72%的考生存在"盲目刷题综合症",平均完成35套模拟题但正确率提升不足5%。其本质原因在于忽视错题归因分析,未能建立"知识点-错误类型"映射系统。建议采用三维错题分类法:将错误划分为计算失误(红色标记)、概念混淆(黄色标记)、解题路径错误(蓝色标记),针对性强化薄弱环节。

2.2 逻辑训练的常见盲区

85%的考生在初期陷入"题海战术"误区,忽视思维模型的构建。认知心理学研究表明,建立"逻辑元件库"可提升解题效率40%。具体操作包括:将52个常见逻辑联结词制作记忆卡片,整理28种论证模型图谱,形成快速反应机制。例如,"除非A否则B"可直接转化为"非A→B"的逻辑表达式。

2.3 写作训练的认知偏差

多数考生将写作等同于模板背诵,导致内容同质化严重。阅卷组反馈显示,引用新颖管理学案例的作文得分比通用案例高8-12分。建议建立动态素材库,每周精读2篇《哈佛商业评论》案例,提炼管理学术语与实证数据,形成个性化论证素材。

三、系统化备考策略构建

3.1 数学能力提升四阶模型

3.2 逻辑思维训练三重奏

1. 微观层面:每日完成10道形式逻辑题,使用符号化训练法(如将自然语言转化为逻辑表达式)

2. 中观层面:每周分析3个复杂论证结构,绘制推理树状图并标注薄弱节点

3. 宏观层面:每月进行2次全真模考,培养考试节奏感与跨题型注意力分配能力

3.3 写作能力突破双引擎

四、应试策略与临场技巧

4.1 时间分配黄金法则

基于历年高分,建议采用"55-50-15"时间配置:数学55分钟(含检查),逻辑50分钟,写作15分钟审题+45分钟作答。特别注意预留8-10分钟填涂答题卡,避免出现技术性失误。

4.2 决策树模型应对难题

当遇到超过3分钟未解出的题目时,启动三级决策机制:

1. 确认题目所属知识模块

2. 评估已消耗时间与分值权重

3. 根据预设阈值选择继续攻坚或暂时放弃

4.3 写作板块的应急方案

考试中如遇思维阻滞,可启动"关键词触发法":

1. 从题干提取3个核心概念

2. 快速联想预存素材库中的相关案例

3. 使用"现象-问题-对策"三段式展开论证

通过系统化的备考规划和科学的策略实施,考生可显著提升199科目的应试能力。建议每周进行学习效果评估,运用PDCA循环(计划-执行-检查-处理)持续优化复习方案。值得注意的是,模考成绩波动在±15分属正常现象,重点在于知识盲点的持续清除而非单纯分数追逐。最终的成功,属于那些将战略清晰性与战术灵活性完美结合的备考者。