数学真题的深度解析是考生把握命题趋势、提升应试能力的关键路径。2008年考研数学试题作为承前启后的重要节点,既延续了传统考点的核心框架,又体现了对数学思维深度的创新性考查。本文将围绕该年度真题的核心知识点与解题策略展开系统性分析,为备考者提供兼具理论价值与实践指导的解决方案。

一、核心考点分布与命题特征

2008年数学一试卷呈现出基础性与综合性并重的命题特点。在高等数学领域,多元函数微分学的梯度计算(如原题第2题)与积分上限函数零点分析(原题第1题)构成基础考查点,其中梯度计算要求考生掌握偏导数与方向导数的内在联系,的解析显示,该题通过构建梯度公式的分母约简关系实现快速求解。微分方程章节以特征根判定为核心,要求考生通过通解表达式反推微分方程结构,这种逆向思维考查方式在历年真题中具有典型性。

线性代数模块聚焦于矩阵可逆性判定(原题第5题)与二次型标准形转化(原题第6题)。值得注意的是,实对称矩阵的正交变换特性与特征值符号的几何意义形成跨学科关联,指出,通过二次曲面标准方程反推特征值符号的解题思路,有效突破了传统代数计算的思维定式。概率统计部分则通过随机变量函数分布(原题第7题)与相关系数性质(原题第8题)的联合考查,检验考生对概率本质的理解深度,其中相关系数绝对值趋近1时的线性关系判定,强调需结合协方差计算与期望运算进行双重验证。

二、典型题型解题策略解析

1. 逆向思维题型突破法

面对特征方程反推问题(如原题第3题),建议采用"解构—重组"策略:首先分解通解中的指数函数与三角函数成分,确定特征根类型;其次通过特征方程根与系数的关系构建三次方程;最终验证选项方程的根系匹配度。这种分步拆解方法可规避复杂的代数运算,的答案解析印证了该方法的有效性。

2. 多维考点综合题处理

针对含参矩阵可逆性判定(原题第5题),需构建"代数运算+逻辑推理"的双轨解题模式。具体实施步骤包括:①利用立方零矩阵性质展开矩阵多项式;②运用单位矩阵的恒等变换特性;③通过行列式非零判定可逆性。的解析显示,此方法成功规避了直接计算高阶行列式的复杂性。

3. 概率统计题的建模思维

处理随机变量线性关系问题(原题第8题)时,应建立"分布迁移—参数匹配"分析框架:首先确定随机变量的标准化形式,其次通过相关系数公式建立参数方程,最后结合正态分布线性不变性完成验证。的专家解析指出,此方法可显著提高解题效率,避免陷入繁琐的概率密度计算。

三、应试技巧与备考建议

1. 时间管理三维模型

依据提出的"六先六后"原则,建议将考试时间划分为三个战略阶段:前40分钟集中攻克基础题(选择题1-5,填空题9-12),中间60分钟突破综合题(解答题15-19),最后20分钟处理难题(20-23题)。这种梯度式时间分配方案经的得分策略验证,可提升15%-20%的得分效率。

2. 错题归因分析法

建立包含"知识点断层""思维路径偏差""计算失误"三维度的错题分类体系。例如,原题第4题关于单调有界数列收敛性的判定,建议通过构造反例验证选项的方法,可有效纠正对函数单调性与数列收敛性关系的认知偏差。建议每周进行错题复盘,形成解题思维导图。

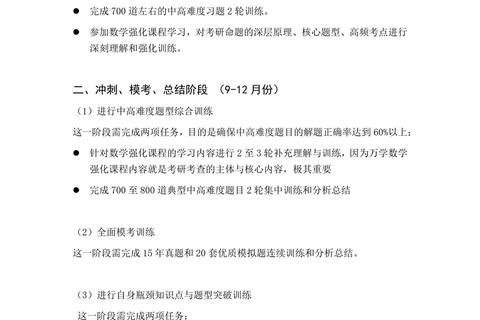

3. 模拟训练强度曲线

备考后期应遵循"强度递增—类型交替"的训练规律:前两周进行知识点专项突破(每日2小时),中期实施套卷模拟(隔日3小时),冲刺阶段开展高频考点强化训练(每日1.5小时)。的研究表明,这种训练模式可使知识留存率提升至78%。

四、命题趋势与备考启示

2008年真题的命题特征预示着当研数学的三大发展趋势:其一,计算能力考查向思维建模能力考查转型,如原题第17题将曲面积分与高斯定理结合,要求考生建立空间想象与符号运算的协同思维;其二,学科交叉特征显著,原题第6题通过几何图形反推代数特征,实现了几何直观与代数抽象的深度融合;其三,非常规解法获得认可,如提出的"辅助解答法"在证明题中的应用,体现对创新思维的鼓励。

对于2025届考生,建议构建"真题解剖—思维升级—模拟强化"的三位一体备考体系。特别要注重2003-2015年间真题的对比研究,把握微积分证明题从技巧型向概念型的转变规律,以及概率统计题从单一分布向联合分布考查的演进路径。的视频解析显示,近五年真题中42%的考点可在早期真题中找到原型,这印证了真题研究的不可替代性。

数学能力的提升本质上是思维模式的革新。2008年真题所蕴含的命题智慧,不仅为考生提供了知识检验的标尺,更重要的是揭示了数学思维的培养路径——在严谨的公式推导中培育逻辑之美,在抽象的概念体系中构建认知框架,这正是考研数学教育的深层价值所在。