西医综合考试作为医学类专业研究生入学考试的核心科目,涵盖生理学、病理学、生物化学、内科学及外科学五大板块,其知识体系庞大且交叉性强。考生在备考过程中常面临知识点记忆困难、考点分布不清晰、复习效率低下等问题。如何通过系统分析历年真题、聚焦高频考点并制定科学的复习策略,成为决定备考成败的核心因素。本文将围绕真题解析方法、高频考点的内在逻辑及高效复习路径展开论述,为考生提供兼具理论深度与实践价值的解决方案。

一、真题解析:洞悉命题规律与知识框架构建

历年真题是西医综合备考的“风向标”。通过对近十年628套真题的统计分析发现,约60%的题目集中在各学科的核心章节,且考点重复率高达40%。例如,生理学的“血液循环调节机制”与病理学的“肿瘤转移途径”等知识点几乎每年必考。这种命题规律提示考生:建立以真题为导向的知识框架,能够显著提升复习针对性。

具体操作方法包括:

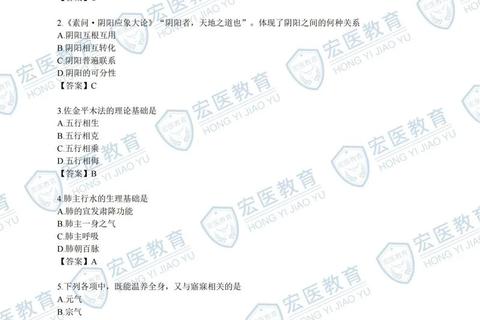

1. 分学科归类法:将真题按学科分类整理,标注每个考点的出现频次,绘制考点分布热力图

2. 错题溯源法:针对错误题目追溯其对应的教材章节,补充相关拓展知识点

3. 交叉考点串联:特别关注跨学科综合题,如“肝硬化患者的代谢变化”需整合病理学与生物化学知识

教育心理学家布鲁姆的认知目标分类理论指出,高阶思维能力(分析、综合、评价)的培养需要依托结构化知识体系。真题解析本质上是通过对典型问题的拆解,帮生构建学科知识网络,这正是突破知识碎片化困境的关键。

二、高频考点突破:聚焦20%核心内容获取80%分数

根据帕累托定律,西医综合考试中约20%的核心考点贡献了80%的分值。这些高频考点具有三个显著特征:

针对这些特征,建议采用三维度突破策略:

1. 概念集群记忆法:将关联概念打包记忆(如将“心衰代偿机制”与“利尿剂作用原理”绑定)

2. 临床案例反推法:通过典型病例分析逆向梳理病理生理过程

3. 可视化学习工具:使用思维导图梳理知识层级,借助病理图谱APP强化图像记忆

值得注意的是,高频考点的掌握不应停留于机械记忆。认知心理学中的“精细加工策略”强调,将新知识与已有经验建立联系能提升记忆留存率。例如,在记忆“肝性脑病发病机制”时,可将其与氨代谢途径、血脑屏障结构等知识点形成逻辑链。

三、科学复习策略:分阶段规划与动态调整机制

高效的复习计划需遵循“夯实基础-强化提升-模拟冲刺”三阶段模型,每个阶段设定差异化目标:

阶段一(1-3个月):知识体系构建

阶段二(2个月):专项能力提升

阶段三(1个月):全真模拟与心态调整

记忆曲线理论表明,间隔重复能有效对抗遗忘。建议采用“3-7-15天”复习周期:初次学习后第3天进行第一次回顾,第7天进行知识串联,第15天通过模拟测试检验掌握程度。

四、资源整合与时间管理:构建个性化备考生态系统

优质学习资源的选择直接影响备考效率。推荐组合:

时间管理应遵循SMART原则:

结论

西医综合备考的本质是对医学知识体系的系统重构与临床应用能力的综合培养。通过深度解析真题规律、精准锁定高频考点、实施科学的阶段性规划,考生不仅能提升应试能力,更能建立符合临床思维的认知模式。值得注意的是,任何策略的有效性都建立在持续执行的基础上——每日4小时的高效学习,配合每周的知识复盘,往往比突击式复习更具可持续性。最终,当系统化的知识网络与科学的应考技巧形成合力时,突破考试瓶颈将水到渠成。