在翻译硕士(MTI)备考过程中,真题解析与实战技巧的深度结合是提升应试能力的关键。2018年作为MTI考试改革深化的重要年份,其真题既体现了学科核心能力的考察方向,也为考生提供了策略优化的突破口。本文将通过理论分析与实践案例,探讨如何以真题为纲,构建高效的备考框架。

一、真题解析:洞察命题规律与能力缺口

2018年MTI真题的突出特点是学科交叉性增强与应用场景多元化。以北航MTI真题为例,其翻译基础科目中出现了“一带一路倡议”相关文本的英译汉,要求考生不仅掌握专业术语(如Belt and Road initiative, infrastructure financing),还需理解经济政策背景与跨文化表达逻辑。这类题目揭示了MTI考试的两大趋势:

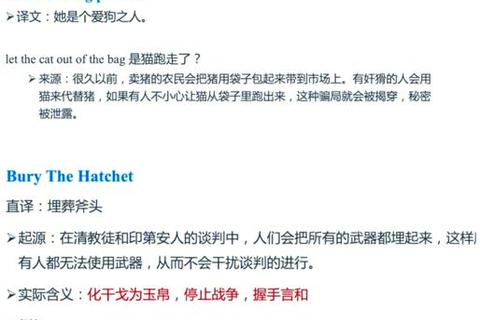

1. 语言能力与专业知识的融合:考生需从单纯的语言转换转向“翻译+领域知识”的双重准备,例如科技翻译需熟悉专业术语库(如北航偏好的科普类文本),而经贸翻译则需掌握国际组织缩略语(如IMF、WTO)。

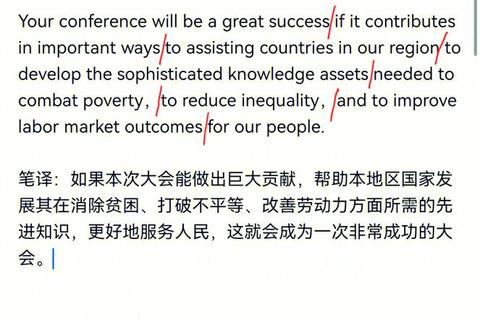

2. 批判性思维的隐性考察:如暨南大学真题中《呐喊》自序的汉译英,要求考生在理解鲁迅文学风格的基础上,处理文言白话混合句式,这需要结合翻译理论(如“动态对等”)进行策略选择。

从考生常见失误来看,术语误译与逻辑断层是主要扣分点。例如“tittytainment”被误译为“娱乐产业”,而正确译文“奶嘴乐”需结合社会语境与构词法推导,这提示备考需强化语境推理能力与跨学科知识储备。

二、备考策略:分阶段能力强化模型

基于真题规律,备考策略应遵循“基础-专项-冲刺”三阶段模型,每个阶段聚焦不同能力维度:

1. 基础夯实阶段(3-6个月)

2. 专项突破阶段(2-3个月)

3. 冲刺模拟阶段(1-2个月)

三、实战技巧:从理论到应用的转化路径

1. 翻译技巧的灵活运用

2. 时间管理与心理调控

3. 资源整合与信息筛选

四、构建可持续的翻译能力生态

MTI备考不仅是应试技巧的积累,更是翻译素养的系统性培育。2018年真题所体现的学科交叉性、实践导向性提示考生:需以真题为镜,反观能力短板;以策略为纲,优化学习路径;以实战为基,打通理论到应用的“最后一公里”。在人工智能辅助翻译兴起的当下,译者的人文洞察力与跨文化沟通能力仍是不可替代的核心竞争力。唯有将机械训练转化为能力生态的有机生长,方能在MTI考场与职业道路上持续进阶。