在影视创作领域,真题解析不仅是检验备考成果的工具,更是理解学科核心逻辑的钥匙。本文以上海师范大学2023年960影视创作真题《一叶知秋》为切入点,结合影视创作理论与行业实践,系统梳理从审题构思到作品落地的全流程技巧,为考生提供兼具深度与实用性的创作指南。

一、真题解析:拆解命题逻辑与考察重点

以《一叶知秋》为例,题目要求包含300字梗概、2000字大纲、分场景剧本三个部分,其核心考察点可归纳为:

1. 主题意象的具象化能力

“一叶知秋”作为成语,要求考生将抽象哲理转化为具体叙事。例如,可通过季节变迁中的个人成长(如青年返乡创业)、微观事件映射时代矛盾(如传统工艺与商业化的冲突)等角度切入。

2. 叙事结构的完整性

剧本需呈现“起承转合”的经典框架:

3. 视听语言的预演思维

分场景剧本需体现镜头语言设计,例如:

二、实战技巧:从概念到成片的创作方法论

(一)主题开发:三重维度构建叙事内核

1. 社会观察维度

参考《战舰波将金号》的“敖德萨阶梯”手法,将个体命运置于时代洪流中。例如:

2. 人性挖掘维度

借鉴“道格玛95”的极简主义,聚焦人物内心:

3. 符号系统维度

建立贯穿全片的视觉母题:

(二)剧本写作:四步进阶法

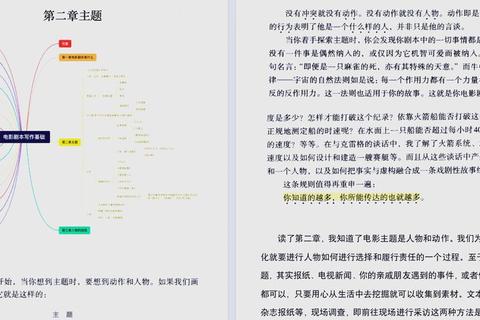

1. 概念图构建

用思维导图梳理核心事件链,确保每个情节节点服务主题。例如《一叶知秋》可设计:

> 红叶标本(悬念)→ 标本馆争夺(冲突升级)→ 火灾真相(转折点)→ 生态博物馆建立(主题闭环)。

2. 人物弧光设计

参考“古典叙事结构”原则,塑造动态角色:

3. 台词打磨策略

三、高分创作指南:备考策略与资源整合

(一)素材积累体系

1. 案例库建设

2. 跨学科知识整合

(二)应试能力强化路径

1. 模块化训练法

2. 批判性复盘机制

> 优势(S):意象系统完整;

> 劣势(W):次要人物扁平化;

> 机会(O):加入元宇宙元素增强现代性;

> 威胁(T):主题表达过于直白。

四、创作的本质是认知革命

影视创作考试的本质,是考察考生对世界的观察维度与表达锐度。从《一叶知秋》的命题解析到创作实践,需始终贯穿“微观叙事-中观结构-宏观立意”的三重思维。备考过程中,既要深耕经典理论(如爱森斯坦蒙太奇、巴赞纪实美学),更要关注行业前沿动态(如AIGC对编剧的影响),方能在考场上实现从“技法熟练”到“思想穿透”的跨越。正如虚拟预演技术所揭示的:优秀的创作,永远是理性架构与感性迸发的精密耦合。