在考研备考中,消费者行为理论与市场均衡是微观经济学的重要基石,其核心概念贯穿于价格机制、资源配置等关键问题的分析。掌握这一部分不仅能帮生理解个体决策逻辑,更能为分析市场动态提供方法论支撑。以下将从理论要点、真题解析及备考策略三个维度展开深度剖析。

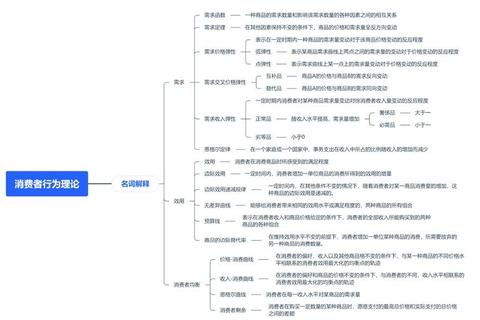

一、消费者行为理论的核心逻辑与考察重点

消费者行为理论通过数学模型揭示个体如何在有限资源下实现效用最大化,其核心框架由三个关键环节构成。

1. 偏好关系的公理化表达

考生需熟记“完备性”“传递性”“非饱和性”三大公理,并理解无差异曲线的四大特征(负斜率、凸向原点、不相交、密集性)。例如,2021年中央财经大学真题曾要求用无差异曲线解释“边际替代率递减规律”,解题关键在于结合曲线凸性特征与公式MRS=MU₁/MU₂,说明商品替代比例随消费量变化而调整的机理。

2. 预算约束的动态分析

预算线斜率(-P₁/P₂)与平移规律(收入变化)是高频考点。2022年中国人民大学真题中,通过引入价格补贴政策改变预算线形状,要求计算消费者最优选择变化。此类题目需掌握价格变动对可行集的影响,并联动效用函数求导。

3. 效用最大化的数理推导

拉格朗日乘数法是求解约束优化的核心工具。以2020年复旦大学“两商品模型”真题为例,解题需分步展示:建立效用函数与预算约束→构造拉格朗日函数→求偏导得出均衡条件MU₁/P₁=MU₂/P₂=λ。此处易错点在于忽略λ的经济含义(货币边际效用),导致结论解释不完整。

二、市场均衡的联动机制与典型题型

市场均衡分析将个体需求加总为市场需求,并与供给曲线共同决定价格水平,此处需特别注意局部均衡与一般均衡的区分。

1. 市场需求曲线的合成逻辑

横向加总个体需求曲线时,需考虑收入效应与替代效应的叠加作用。例如,2019年南开大学真题通过给出三个消费者的需求函数,要求推导市场需求方程。解题时需注意:在特定价格区间内,个别消费者可能退出市场,导致市场需求曲线出现折点。

2. 均衡价格变动的政策效应

价格管制(最高限价、最低支持价)与税收转嫁是高频考点。2023年北京大学真题要求分析对奢侈品征税时,生产者与消费者的税负分担比例。正确解答需计算供求弹性,运用公式(消费者负担比例=Es/(Es+Ed)),并指出弹性大小与税负转嫁程度的反向关系。

3. 弹性理论的实践应用

需求价格弹性(Ed)与交叉弹性的计算常结合企业定价策略考查。如2022年上海财经大学案例题中,给出两种商品的销量变化数据,要求判断替代品/互补品关系并给出调价建议。此处需注意:交叉弹性为正时(Exy>0)为替代品,企业应避免同步涨价;若为负值(Exy<0)则属互补品,可采取捆绑销售策略。

三、真题高频错题解析与备考策略优化

从近五年真题数据来看,计算题失分集中在数学推导不完整,而论述题多因理论联系实际能力不足扣分。

典型错题示例

错题:2021年中山大学真题要求用希克斯分解法分析价格变动的收入效应与替代效应。

常见错误:误将补偿预算线平移方向(希克斯分解要求效用不变,斯勒茨基分解要求购买力不变),导致图形绘制错误。

纠正方法:记忆口诀“希克斯平行切,斯勒茨基绕原点”,并通过练习3组以上不同斜率需求曲线的分解案例巩固理解。

备考策略建议

1. 分阶段突破法:前期重点掌握基础模型推导(如柯布-道格拉斯效用函数的求解),中期通过真题训练提升综合应用能力(如结合博弈论分析市场失灵),后期针对弹性、福利分析等高频考点进行专题突破。

2. 错题溯源技术:建立错题档案库,分类标注错误类型(计算失误/概念混淆/模型误用),例如将混淆“消费者剩余”与“生产者剩余”的题目归入“概念辨析”类,集中对比强化。

3. 可视化学习工具:运用思维导图梳理知识脉络,例如将替代效应分解路径(价格变动→相对价格变化→消费组合调整)与收入效应(实际购买力变化)用不同颜色标注,强化记忆效果。

四、理论前沿与拓展考点预测

近年真题呈现从静态分析向动态模型延伸的趋势,考生需关注以下潜在考点:

1. 跨期选择理论:贴现因子在消费储蓄决策中的应用,如2023年清华大学真题已出现两期模型计算。

2. 不确定性下的决策:期望效用函数与风险偏好类型的判断(风险厌恶者效用函数二阶导<0)。

3. 行为经济学渗透:禀赋效应、损失厌恶等行为偏差对传统效用理论的挑战,可能以案例分析题型出现。

结论

消费者行为理论与市场均衡的掌握程度直接关系到微观经济学40%以上的分值获取。建议考生采用“理论模型精读+真题规律分析+错点专项突破”的三位一体复习法,重点关注弹性分析、政策效应评估等实践性强的考点。通过每日2小时专题训练配合每周1次全真模拟,逐步构建从个体决策到市场均衡的系统分析框架,最终实现理论应用能力的质变提升。