古代文学作为中华文明的精神根脉,承载着千年文化基因的传承与创新。对于报考山东师范大学中国古代文学专业的考生而言,深入理解真题规律与学科核心要义,不仅是应试之需,更是构建学术思维的关键路径。本文将从真题特征解析、知识体系重构、答题策略优化三个维度展开探讨,为考生提供兼具理论深度与实践价值的备考指南。

一、真题结构与命题趋势解析

从近十年山东师大考研真题可见,其题型以名词解释、简答题、论述题为主,侧重考查学生对文学史发展脉络的宏观把握与微观文本分析能力。以2020年《古代文学专题(二)》真题为例,20道选择题覆盖从先秦至明清的文体流变,如“《笠翁十种曲》作品辨析”“临川四梦归属判定”等题目,要求考生精确掌握戏曲史核心概念;而“《长生殿》至情主题阐释”“《红楼梦》人物关系判断”等命题,则凸显对经典作品深层意蕴的解读要求。

高频考点呈现三大特征:其一,文学流派承继关系,如建安文学向正始玄学的转变、唐宋古文运动的理论差异;其二,经典文本互文性,如《史记》对《左传》叙事模式的突破、《牡丹亭》对《西厢记》主题的深化;其三,学术史争议焦点,包括《诗经》编纂过程的古今异说、《金瓶梅》作者考辨的学术动态。值得注意的是,该校近年论述题常将文学现象置于文化史视野中考量,如2023年“从《文心雕龙》看南朝文学批评的儒学底色”,要求考生打通文学理论与思想史边界。

二、核心考点的理论重构框架

基于真题导向,知识体系建构需遵循“三重维度”:

1. 时间轴立体架构

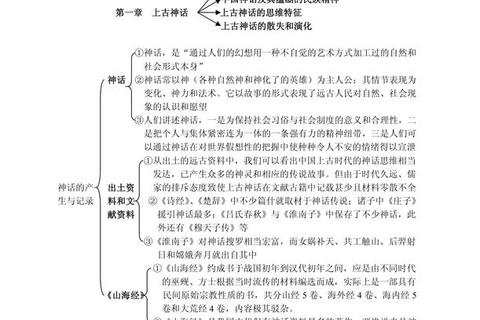

以袁行霈《中国文学史》为纲,建立“四期八段”认知模型:先秦奠基期(神话-诗经-楚辞)、汉唐成型期(赋体-乐府-近体诗)、宋元转型期(词曲-话本-杂剧)、明清集成期(小说-戏曲-批评)。每个阶段需重点掌握标志性文体演变,如从《古诗十九首》到陶渊明田园诗的语言嬗变,体现五言诗从民间歌谣向文人创作的过渡。

2. 经典文本细读策略

针对《左传》《庄子》《世说新语》等高频考查文本,建议采用“三阶分析法”:基础层梳理叙事结构(如《郑伯克段于鄢》的春秋笔法),中间层解析艺术特征(如《逍遥游》的寓言系统),深层挖掘文化意蕴(如《世说新语》折射的魏晋风度)。对于长篇小说,需建立“关键词索引”,如《红楼梦》中“冷香丸”“太虚幻境”等意象的象征网络。

3. 学术前沿动态衔接

近年真题逐渐融入当代研究成果,如2019年“《文心雕龙》与六朝文论的关系”一题,实则关联傅刚《魏晋南北朝诗歌史论》中的“文体自觉说”。考生应关注山东师大文学院导师近年论文,如杜泽逊教授对《四库提要》的考据成果、刘靖渊教授对清代词学的地域性研究,这些都可能转化为命题素材。

三、应试策略的实战化升级

1. 题型应答方法论

2. 时间管理与模拟训练

建议将3小时考试拆解为:30分钟完成名词解释(5-6题),60分钟攻克简答(3-4题),90分钟专攻论述(2题)。每周需进行全真模拟,重点训练三项能力:快速提取知识点(如见到“永明体”立即反应声律论要点)、逻辑分层表述(使用“首先/其次/最后”等过渡词)、学术话语转化(将“李白豪放”转化为“主体精神的审美外化”)。

3. 易错点规避指南

山东师范大学古代文学考研既是对知识储备的检验,更是学术潜质的考察。考生需以真题为镜,照见学科本质规律;以经典为舟,横渡文学史长河;以策略为舵,把握应试节奏航向。当文献细读的深度、理论思辨的高度、学术视野的广度形成合力,方能于千军万马中崭露头角,在薪火相传的学术道路上走出自己的轨迹。