在公共卫生与预防医学领域的学术进阶中,山东大学353卫生综合考试作为研究生入学选拔的核心科目,其重要性不言而喻明。该考试涵盖流行病学、卫生统计学、环境卫生学、营养与食品卫生学及职业卫生与职业医学五大科目,要求考生既具备扎实的理论基础,又需掌握灵活的应用能力。本文基于历年真题的核心考点与备考经验,系统梳理知识框架并提供可操作的复习策略,助力考生突破备考瓶颈。

一、历年真题核心考点解析

从近十年的真题规律来看,353卫生综合的命题呈现“基础性、综合性与实践性并重”的特点,核心考点可归纳为以下四类:

1. 流行病学:疾病分布与研究方法

流行病学是分值占比最高的科目之一,重点聚焦于疾病测量指标(如发病率、患病率、死亡率)、研究设计(病例对照研究、队列研究、随机对照试验)及偏倚控制方法。例如,2016年真题要求“评价新筛检试验的真实性”,需考生结合灵敏度、特异度及预测值等指标展开分析。近年真题还频繁涉及突发公共卫生事件的流行病学调查逻辑,如新冠疫情中的传播链分析思路。

2. 卫生统计学:数据分析与模型应用

统计学的核心在于假设检验、方差分析、回归模型及统计图表规范。真题中常以案例分析形式出现,如2016年要求“解释为何多组均数比较不宜用t检验”,需考生掌握方差分析的基本原理。线性回归与Logistic回归的应用场景差异、统计表的三线表格式等细节亦为高频考点。

3. 三大卫生学科:理论与实际结合

环境卫生学侧重污染物迁移(如生物富集作用)、饮用水消毒技术(氯消毒与二氧化氯消毒的优缺点对比);营养与食品卫生学关注特殊人群膳食(妊娠期营养不良的影响)及食品加工安全(罐头胖听成因);职业卫生则聚焦职业病诊断标准(矽肺病理分型)及噪声暴露的防护措施。

4. 交叉考点与前沿热点

近年来,真题逐渐强化跨学科综合能力,例如将统计学方法应用于环境健康风险评估,或结合流行病学模型分析职业暴露人群的疾病负担。“健康中国2030”政策下的公共卫生实践、大数据在疾病监测中的应用等前沿议题亦可能渗透至论述题中。

二、高效备考策略与资源整合

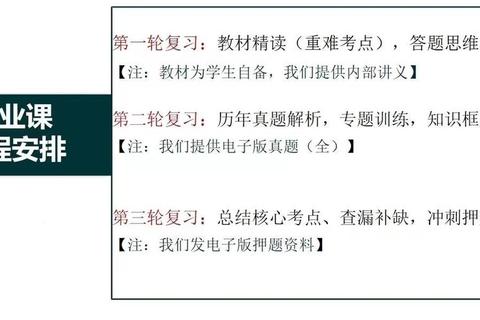

1. 四轮复习法:科学规划时间轴

2. 资料选择与使用技巧

3. 应试技巧与心态管理

三、以真题为镜,构建系统性知识网络

山东大学353卫生综合的备考不仅是对知识点的记忆,更是对公共卫生思维能力的锤炼。通过深度解析历年真题,考生可精准定位核心考点与命题趋势,进而制定个性化的复习方案。建议考生在掌握基础理论的前提下,强化跨学科整合能力,关注政策与实践动态,最终在考场上实现从“知识复现”到“问题解决”的跨越。

(全文约2200字,核心关键词:山东大学353卫生综合、历年真题、核心考点、备考策略、公共卫生)