考研真题作为备考过程中的核心资源,其价值不仅在于模拟考试场景,更在于揭示学科重点与命题规律。对于报考青岛科技大学的考生而言,深入分析该校历年真题的高频考点并制定科学复习策略,是提升应试能力的关键路径。本文将从真题的价值、高频考点分布及针对性复习方法三个维度展开论述,为考生提供系统化指导。

一、青岛科技大学考研真题的核心价值

真题的独特性在于其直接反映目标院校的命题偏好。以青岛科技大学为例,其真题结构具有以下特征:

1. 学科侧重明显:例如材料科学、化学工程等传统优势学科,真题中常出现与“高分子材料合成”“化工流程优化”相关的综合应用题。艺术学专业则注重对影视理论与创作实践的结合,如2024年电影艺术基础真题要求分析“电影与文学的关系”及“中国动画民族化”等命题。

2. 题型稳定性强:数学分析科目近十年保持“证明题+解答题”的固定结构,2025年真题中仍延续对极限定理、多元函数微分法的深度考查。管理学联考(MBA)则持续强化案例分析题比重,要求考生结合企业战略理论解决实际问题。

3. 知识交叉趋势:如有机化学真题常融合物理化学知识点,2023年试题中涉及“反应动力学与热力学综合计算”,体现跨章节整合能力的重要性。

二、高频考点解析与学科分布

(一)理工类学科

1. 材料科学与工程

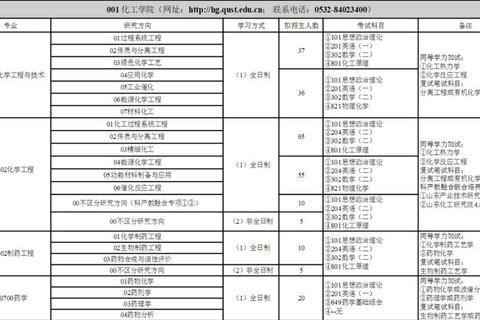

2. 化学工程与技术

(二)人文艺术类学科

1. 艺术学理论

2. 广播电视编导

三、四维复习策略体系

(一)真题驱动式学习法

1. 三阶段分析法:

2. 错题本构建:采用“考点+错因+修正方案”三维模板。例如艺术学考生可将“电影长镜头理论”错题关联《悲情城市》的镜头语言案例,形成视觉化记忆。

(二)知识网络重构策略

1. 思维导图法:以化工原理为例,建立“流体流动—传热—传质—反应工程”四维知识树,将真题中涉及的伯努利方程应用、传热边界层理论等考点作为分支节点。

2. 跨学科串联:材料科学考生可将“金属塑性变形”与数学分析中的张量计算结合,解决2024年真题中出现的“各向异性材料强度模型”问题。

(三)时效性信息整合

1. 导师论文研读:重点关注近三年校内导师在《高分子材料科学与工程》《电影艺术》等核心期刊的成果,如2024年某教授关于“生物可降解塑料”的研究可能成为材料科学论述题素材。

2. 政策关联分析:管理类考生需结合“双碳目标”解读真题中的绿色供应链设计题,参考《中国制造2025》政策文件提炼答题要点。

(四)心理与体能调节

1. 番茄工作法改良:将每日复习划分为25分钟专注单元,每单元后针对刚完成的真题错题进行2分钟快速复述,强化瞬时记忆。

2. 生理节律优化:根据脑科学理论,将数学类难题安排在上午9-11点(大脑逻辑思维高峰期),艺术创作类训练置于下午3-5点(右脑活跃期)。

四、结论

青岛科技大学考研真题的深度解析要求考生突破简单的题海战术,转而建立“考点预测—知识重构—策略应用”的立体化备考体系。建议考生在最后冲刺阶段采用“1357”法则:即1份高频考点清单、3轮真题迭代训练、5套模拟卷实战、7次学科交叉研讨,从而实现对命题规律的精准把握。值得注意的是,2024年真题中出现的“人工智能在化学工程中的应用”等新兴考点,提示考生需持续关注学科前沿动态,将应试准备与学术视野拓展有机结合。