作为国内翻译硕士培养体系中的重要一员,山东师范大学MTI教育始终以实践性与学术性并重著称。其历年翻译硕士入学考试真题不仅折射出专业人才培养的导向,更成为备考者把握命题规律、提升应试能力的关键窗口。本文通过系统性真题解构,为考生揭示文学翻译、政经文本、文化术语三大高频考点的命题特征,并提供可操作的翻译能力提升路径。

一、真题结构透视与命题规律解析

近五年山师翻硕真题呈现出"基础能力测评+专业素养考察"的双层架构。357翻译基础科目中,词条翻译约占比35%,涵盖"儒家典籍核心概念"(如"仁政"译为benevolent governance)、"齐鲁文化特色词汇"(如"蹴鞠"译为Cuju)等具有地域文化特质的考点。段落翻译则聚焦文学性与实用性文本的平衡,2022年真题中《济南的冬天》选段翻译要求考生在诗意表达与语义准确间取得平衡,2023年"山东省工作报告"节选则检验政策文本的程式化表达转换能力。

二、高频考点深度剖析与应对策略

1. 文化负载词翻译

真题中反复出现的文化专有项(如"孔孟之道")处理,需遵循"三步定位法":首先判断术语属性(宗教/历史/民俗),其次检索已有权威译法(参考《大中华文库》等),最后根据语境选择异化或归化策略。例如"祭孔大典"在文化传播语境下宜采用直译+注释(Memorial Ceremony for Confucius),而在通俗文本中可简化为Confucius Commemoration Ritual。

2. 文学文本意象再现

针对老舍、莫言等山东籍作家作品的翻译要求,建议建立"文学修辞数据库"。将真题中出现的比喻、排比等修辞案例分类整理,如《红高粱》中"高粱叶子在风中簌簌作响"的拟声词处理,需在译文中保留听觉意象(whispering sorghum leaves)。同时注意叙事视角转换,如2019年《聊斋志异》选段翻译需在英语中重构文言文的叙事距离。

3. 政经文本程式化表达

工作报告类翻译需掌握"概念对等转换"技巧。例如"放管服改革"作为动态政策概念,不能简单直译,而应解析其本质为streamlining administration, delegating power, and improving services,通过解释性翻译实现功能对等。建议建立政经术语平行语料库,收录国务院白皮书英译本等权威素材。

三、翻译能力进阶训练体系

1. 分阶式技能打磨方案

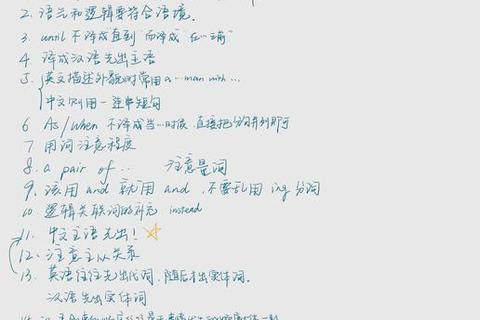

2. 认知重构训练法

针对译文"中式英语"顽疾,推荐"双向遮蔽训练":先将中文原文机器翻译为英文,再反向翻译回中文,通过对比发现表达差异。如真题中"打造乡村振兴齐鲁样板"的官方译文building a Qilu model for rural revitalization,通过遮蔽训练可发现"样板"不宜译为sample而需转为model,实现概念准确传递。

3. 质量评估三维模型

建立包含语言维度(语法准确性)、功能维度(目的实现度)、审美维度(修辞适切性)的译文评价体系。以2021年《论语》选段翻译为例,优秀译文应同时满足:

四、备考资源优化配置建议

1. 地域文化翻译素材库建设

整理山东省文旅厅官网、齐鲁文化研究院成果汇编、《山东画报》英文版等资源,重点掌握"一山一水一圣人"(泰山、黄河、孔子)相关表述。例如"岱宗"在不同语境下的译法选择:作为地理名词直译为Mount Tai,文化意象则需补充解释为the sacred mountain in Chinese cosmology。

2. 动态术语更新机制

关注当年山东省工作报告、济南国际双年展等重大事件,及时更新术语库。如2023年山东提出的"好客山东·好品山东"品牌战略,官方译文为Friendly Shandong · Quality Shandong,备考时需注意品牌口号的翻译规范。

3. 人机协同训练模式

利用Trados等CAT工具建立真题翻译记忆库,统计个人常错术语。例如将历年真题中出现的"新旧动能转换"(new and old kinetic energy conversion)等短语导入术语库,通过重复强化形成肌肉记忆,同时利用Grammarly进行语言质量校验,提升译文准确性。

在翻译硕士人才选拔日益强调专业性与创新性的当下,山师翻硕真题的演变趋势揭示出翻译能力评价标准的重要转向:从单纯的语言转换能力,发展为跨文化传播意识、地域文化阐释能力与学术研究素养的复合型要求。备考者唯有建立系统性训练框架,深度整合地域文化资源与翻译技术工具,方能在激烈的竞争中把握先机,实现翻译能力质的突破。这种以真题为镜的备考策略,不仅有助于应试准备,更能为未来职业发展奠定坚实的专业基础。