建筑构造考研不仅考查专业知识的深度,更检验考生对设计逻辑与工程实践的综合运用能力。如何在有限时间内突破重难点、掌握核心考点并制定科学复习计划,成为决定备考成败的关键。

一、建筑构造考研的核心考点解析

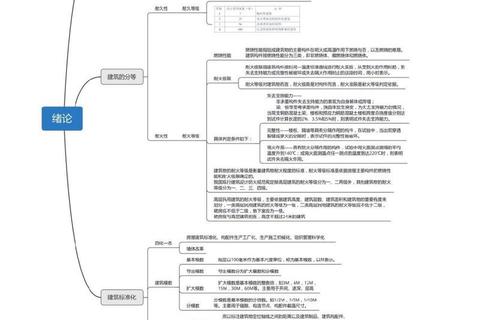

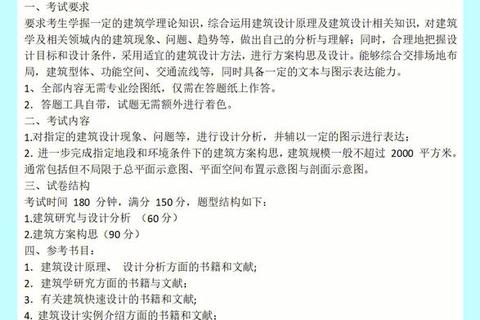

建筑构造作为建筑学专业的核心课程,其考点围绕“技术逻辑”与“空间表达”展开,主要包含以下四大模块:

1. 结构体系与受力原理

考研真题常以经典建筑案例为载体,考查考生对框架结构、剪力墙结构、桁架体系等不同结构类型的认知。例如,2022年某高校真题要求分析“某体育馆大跨度屋盖的构造方案”,需考生结合力学原理与材料特性,论述结构选型的经济性与可行性。复习时需建立“结构类型—荷载传递路径—节点构造”的关联思维。

2. 建筑材料与细部节点设计

真题中高频出现的考点包括防水构造(如屋面排水节点)、保温隔热构造(如外墙复合保温层)以及钢结构连接节点。考生需掌握《建筑构造设计手册》中的标准做法,并能够根据特定场景(如高湿度地区)优化构造方案。建议整理历年真题中的细部设计题,提炼“材料性能—构造层次—施工工艺”的分析框架。

3. 建筑规范与技术标准

《建筑设计防火规范》《民用建筑热工设计规范》等条文常以应用题形式出现。例如,2023年某校考题要求根据防火分区面积限制,修改某商业综合体的疏散楼梯布局。备考时需将规范条文转化为设计逻辑,而非机械记忆。

4. 创新构造与可持续技术

近年考题逐渐增加对绿色建筑技术的考查,如光伏一体化屋面、模块化装配式墙体等。复习时应关注行业前沿动态,重点理解技术原理与应用场景的匹配性。

二、高效复习策略:科学规划与精准突破

1. 分阶段复习法:构建知识网络

2. 主动学习法:从输入到输出

3. 图像化记忆与案例积累

建筑构造具有强可视化特征,建议通过以下方法提升记忆效率:

三、真题解析方法论:从解题到命题思维

1. 题型拆解与答题模板

2. 命题规律与反推训练

分析近五年目标院校真题,统计各考点分值占比。例如,若某校近三年“楼地面构造”相关题目占比超15%,则需重点复习该章节。可尝试根据考纲自拟模拟题,培养逆向命题思维,加深对重点内容的理解。

四、心理调适与资源整合

1. 压力管理:采用“番茄工作法”将每日复习拆分为25分钟的高效单元,配合短暂休息避免疲劳累积。

2. 资源推荐:

建筑构造考研的突破之道,在于将零散知识点整合为系统化的技术逻辑,并通过真题训练将其转化为应试能力。考生需以核心考点为纲,以科学方法为径,最终实现从“知识积累”到“设计思维”的质变。唯有在理论与实践的循环中持续精进,方能在考场上从容应对、脱颖而出。