法律基础理论作为法学教育的核心内容,在法综考试中既是难点也是重点,其重要性不仅体现在对法律逻辑的构建,更在于对实务问题的指导作用。2019年法综真题对法律基础理论的考查呈现出理论深度与实践应用并重的特点,既包含宪法效力、法律行为理论等经典命题,又涉及行政处罚、行政诉讼等程序性规范,体现了法学学科的系统性与动态性。本文将从理论框架、重点解析、实务衔接及备考策略四个维度展开分析,以期为考生提供兼具学术性与实用性的参考。

一、法律基础理论的核心框架与学术价值

法律基础理论是法学体系的根基,其核心在于通过概念界定、原则提炼和逻辑推演构建法律运行的内在秩序。2019年真题中,宪法效力溯及问题(如凯尔森基础规范理论与制宪权概念的结合)即体现了理论框架的重要性。

1. 核心概念的分层解析

宪法效力:凯尔森理论强调法律效力的层级性,即宪法的权威性源于基础规范,而我国《宪法》序言通过“确认奋斗成果”的表述,将制宪权归于人民,形成“主权—宪法”的互动逻辑。

法律行为理论:孙宪忠提出的“意思表示”理论将法律行为分解为动机、效果意思、表示行为三要素,这一框架在民法案例分析中具有关键作用,如合同成立要件与效力认定。

2. 基本原则的实践导向

比例原则:2019年法考真题中关于行政裁量权的多选题(第51题)要求考生区分目的正当性、手段必要性及损害最小化,体现了比例原则在限制公权滥用中的核心地位。

程序正当原则:如行政处罚听证程序的组织规则(北大行政法真题),要求考生从告知、申辩、听证记录等环节构建程序正义的完整链条。

二、2019年真题重点命题的深度解析

从真题分布看,法律基础理论的重点集中在宪法、行政法与民法三大领域,且呈现“理论难点+实务热点”的交叉特征。

1. 宪法领域的命题焦点

宪法效力溯及争议:北大真题通过凯尔森理论探讨1982年宪法与《共同纲领》的关系,需结合“制宪时刻”理论解释人民主权如何通过宪法文本实现历史衔接。

国家机构职权划分:如华政真题中地方人大的人事任免权,需辨析选举权、罢免权与监督权的边界。

2. 行政法领域的程序规范

听证程序的要件:真题要求列举行政处罚听证的启动条件(如责令停产停业、大额罚款),并分析听证笔录的效力(是否作为唯一证据)。

行政诉讼判决类型:确认违法判决的适用情形(如行政行为违法但不具可撤销性)需结合《行政诉讼法》第74条展开。

3. 民法领域的理论应用

法律行为效力分析:如法硕真题中合同形式瑕疵的处理(《合同法》第36条),需运用“意思表示真实”与“事实履行”双重标准判断合同效力。

物权变动规则:涉及物权行为理论(如处分行为与负担行为的区分),需结合《民法典》第215条分析不动产登记与合同效力的关系。

三、从理论到实践:法律基础理论的实务衔接

法律基础理论的价值在于指导法律实践,2019年真题通过案例分析题强化了这一导向。

1. 立法动态的实务影响

《民法典》对法律行为理论的整合:如意思表示瑕疵类型(重大误解、欺诈)的认定标准变化,需对比新旧法条。

行政程序新规:如《行政处罚法》修订后新增“首违不罚”制度,要求考生在分析处罚裁量时兼顾合法性原则与合理性原则。

2. 典型案例的解析逻辑

不作为犯罪认定:法硕真题中“母亲不救助病危子女”的案例,需从作为义务来源(法律义务、先行行为)与因果关系两方面展开。

公司僵局解决路径:结合《公司法司法解释五》,分析司法解散与股权回购的适用条件。

四、备考策略:理论掌握与应试技巧的平衡

针对法律基础理论的学习,需建立“框架化记忆+场景化应用”的双轨模式。

1. 知识体系的构建方法

概念图谱法:以“法律行为”为核心,关联意思表示、行为能力、效力类型等子概念,形成树状结构。

真题逆向解析:通过2019年法考多选题(如第53题对具体行政行为特征的考查),归纳命题偏好与高频考点。

2. 应试能力的提升路径

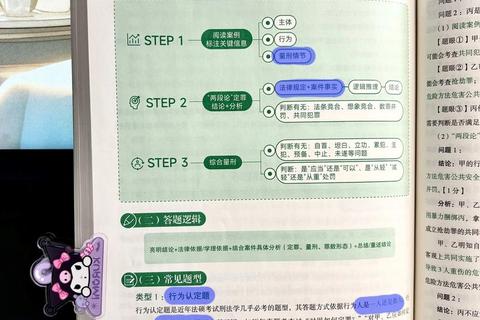

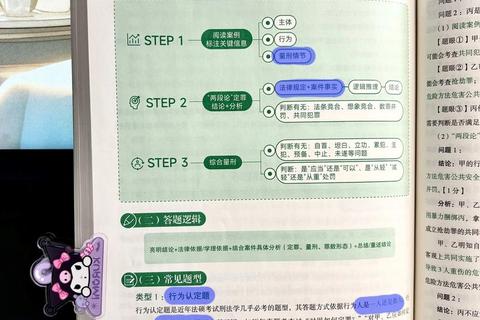

案例分析四步法:①提取法律事实;②识别争议焦点;③匹配法律规则;④推导结论并验证逻辑。

法条对比训练:如对比《行政处罚法》与《行政强制法》的程序差异,强化规范记忆。

法律基础理论的学习既是法综考试的通关密钥,也是法律职业能力的基石。2019年真题的命题趋势表明,考生需在掌握经典理论的同时关注立法动态与司法实践,通过“理论—案例—规范”的三维联动提升综合素养。未来的备考中,唯有将抽象概念转化为解决实际问题的工具,才能真正实现法学教育的终极目标——让正义在实践中生长。