教育硕士入学考试中的“333教育综合”科目历来是考生备考的重点与难点,其真题分析不仅能够揭示核心考点的分布规律,更能为复习策略的制定提供科学依据。本文以2015年多所高校333教育综合真题为样本,结合近十年命题趋势,从知识框架、高频命题模块、解题逻辑三个维度展开深度解析,并基于教育心理学与课程论提出针对性备考建议。

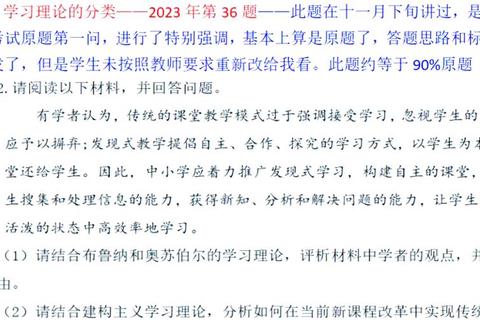

一、核心知识框架与高频命题模块特征

通过对2015年江苏大学、华东师范大学、上海师范大学等院校真题的横向对比,可提炼出三大核心知识模块:教育原理与哲学思想(占42%)、中外教育史(占33%)、教育心理学与教学法(占25%)。具体表现为:

1. 教育学基础理论高频考点包括:

2. 教育史命题规律呈现“中西并重”特征:

3. 教育心理学侧重实践应用:

二、命题逻辑与答题策略解码

真题的设问方式体现“理论-实践”双轨思维,需掌握以下解题逻辑:

(一)名词解释:概念溯源与跨学科关联

例如2015年江苏大学“教育民主化”需从政治学视角解析(指向教育机会均等),而“特朗普制”需结合教学组织形式演变史(弹性课时制与分层教学的融合)。建议采用“定义+历史背景+当代价值”三段式结构,如华东师大“生计教育”解析需关联美国20世纪70年代职业教育改革背景。

(二)简答题:框架化表达与关键要素提取

以“蔡元培教育独立思想”为例(2015年江苏大学、华东师大重复考查),答题需包含:

1. 核心主张(脱离政教、学术自由)

2. 实施路径(大学院制、教授治校)

3. 历史局限(脱离社会经济基础的理想化色彩)

4. 现代启示(学术自治与监管的平衡)

(三)论述题:多维度论证与热点衔接

如2015年上海师大“教师角色冲突”需结合:

1. 理论层面(角色理论中的“期望冲突”与“资源冲突”)

2. 政策层面(2013年教师资格考试改革对专业化要求的影响)

3. 实践层面(案例:家校沟通中的双重身份困境)

此类题目需引入“政策文件+学术理论+实证数据”三重证据链,如引用《中小学教师资格定期注册暂行办法》说明教师终身学习机制。

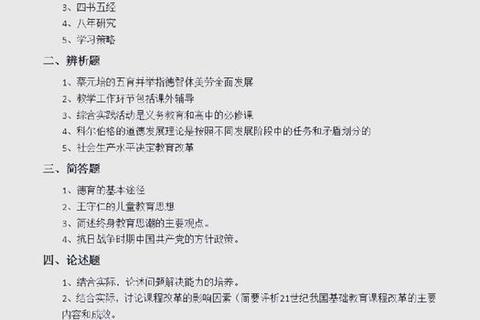

三、动态备考策略与资源整合

基于艾宾浩斯记忆曲线与建构主义学习理论,建议分三阶段备考:

(一)基础强化阶段(1-2个月)

1. 模块化知识图谱构建

2. 经典文献精读

(二)真题攻坚阶段(1个月)

1. 题型专项训练

2. 错题归因分析

(三)冲刺模拟阶段(15天)

1. 热点专题预测

2. 考场时间管理模拟

四、从应试到专业素养的升华

333教育综合的备考本质上是对教育学学科思维的训练。考生需超越机械记忆,深入理解教育现象背后的历史逻辑与社会动力(如2015年上海师大“中体西用”题揭示的文化冲突本质)。通过真题解析构建的知识网络,不仅能助力考场得分,更能为未来教育实践提供方法论指导——这正是高层次教育人才的核心竞争力所在。