在动态变革的教育评价体系中,表现型真题正成为检验学生核心素养的关键工具。 其通过模拟真实情境、整合跨学科知识、聚焦思维过程的设计,不仅打破了传统试题对标准答案的依赖,更推动教育评价从“知识本位”向“能力本位”转变。以下从能力考查的核心维度、命题趋势的底层逻辑、实战策略的系统构建三个层面展开深度解析,为教学与备考提供可操作的框架。

一、表现型真题的能力考查框架:从表层认知到高阶思维的跃迁

表现型真题的核心在于通过复杂情境设计,考查学生的综合素养。其能力框架可分解为以下四个维度:

1. 信息整合与筛选能力

这类试题常提供多模态材料(如文本、图表、数据),要求学生快速识别有效信息并建立关联。例如2024年高考语文全国卷中,通过“船箭分离”流程的图文互证题目,考查学生对跨媒介信息的解码与重构能力。培养这一能力需注重日常阅读中“信息地图”的构建,例如通过思维导图梳理材料逻辑链,或利用“5W1H”(何人、何事、何时、何地、为何、如何)分析法提炼核心要素。

2. 批判性思维与价值判断能力

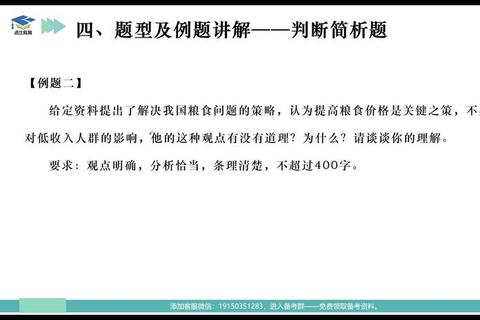

在争议性议题类题目中(如“活熊取胆”的讨论),表现型真题要求学生在信息分析基础上形成独立观点。此类题目往往设置对立立场,如2022年重庆高考政治卷中的“反映类”主观题,需通过对比材料中的矛盾点,运用“论点-论据-反论”模型进行辩证分析。教学中可引入“红队蓝队”辩论法,通过角色扮演强化多角度思考能力。

3. 知识迁移与问题解决能力

表现型真题常突破学科边界,例如将物理学中的杠杆原理应用于古建筑修缮方案设计(2024年全国甲卷)。这要求学生建立“知识网络图”,例如将数学建模思维引入历史事件分析,或利用经济学供需理论解读文学作品中的社会现象。备考时可进行“学科跨界工作坊”,例如用化学实验步骤解析议论文写作的结构逻辑。

4. 逻辑表达与创新呈现能力

开放性试题(如申论中的争议焦点归纳)不仅考查思维深度,更注重表达的系统性与创造性。例如在“教育评估改革”类题目中,需综合运用“总-分-总”“问题-对策-展望”等结构化表达模型,同时融入可视化工具(如SWOT分析矩阵)提升论证说服力。日常训练可结合“三分钟电梯演讲”法,培养精准提炼观点的能力。

二、命题趋势的底层逻辑:教育评价改革的三大转向

近年表现型真题的演进轨迹,深刻体现了教育评价体系的改革方向:

1. 从标准化测评到情境化建构

命题材料已从单一学科文本拓展至真实社会议题。例如2024年高考语文选用“海洋命运共同体”“登月工程”等材料,要求学生在国家战略与科技发展的宏观视野下完成知识应用。这种转变呼应了《深化新时代教育评价改革总体方案》中“加强情境设计”的要求,提示教学需增加案例库建设,例如建立“时事热点-学科知识”对应表。

2. 从结果导向到过程追踪

表现型真题日益关注思维可视化。如教师资格考试中的班级管理案例分析题,需通过“计划-实施-检查-总结”四环节完整呈现管理逻辑。这要求教师在课堂中引入“有声思维法”,即让学生口头解题时的心理过程,并通过“过程性评价量表”记录思维轨迹。

3. 从学科割裂到素养统整

新题型强调核心素养的融通应用。例如浙江省考申论将经济数据、文化现象、社会治理等多维度材料整合考查,需运用“系统思维模型”发现潜在关联。备考策略上可采用“主题式学习”,例如围绕“碳中和”主题整合物理、地理、政治等多学科知识模块。

三、实战策略的系统构建:方法论与工具的双重革新

针对表现型真题的特点,需建立“认知-方法-工具”三位一体的应对体系:

1. 认知升级:建立“问题解决者”思维定位

2. 方法革新:构建“五步解题法”

例如在应对“教育评估改革”类题目时,可先梳理政策背景(《总体方案》要求)→ 分析现存问题(标准单一、管理主义倾向)→ 提出对策(多元参与、信息技术赋能)。

3. 工具迭代:数字化赋能能力训练

四、教学与备考的协同进化

1. 教师角色转型:从知识传授者到思维教练

需掌握“引导式提问”技术,例如在讲解历史事件时,将“辛亥革命的意义是什么?”转化为“如果当时采用君主立宪制,中国现代化进程会如何演变?”。同时建立“错题思维档案”,追踪学生典型思维偏差(如以偏概全、虚假关联)并设计专项矫正方案。

2. 学生训练体系:建立“能力成长账户”

3. 评价机制创新:引入动态发展性评估

借鉴高质量教育评估的“三性原则”:

在变革中重塑教育评价新范式

表现型真题的蓬勃发展,实质上是教育评价从“筛子”到“镜子”再到“梯子”的功能进化。它既映射出当前教育改革的方向——更强调素养导向、更注重思维品质、更关注终身发展,也为教学双方提供了能力进阶的阶梯。未来的教育实践,需在“命题创新-教学转型-学习革命”的三角互动中持续探索,真正实现“以评促学、以评促教”的良性循环。正如《批判性思维培育指南》所言:“教育的终极目标不是填满木桶,而是点燃火焰”,而这簇火焰,必将照亮每个学习者的思维进阶之路。