动画命题创作是艺术类院校选拔动画人才的核心考核方式,其本质在于通过限定主题激发考生的多维创作潜能。如何在短时间内将抽象命题转化为兼具艺术性与逻辑性的视觉叙事作品,既考验专业素养,也体现思维深度。本文将从真题解析、创意转化、技法实践三个维度展开系统性解析,为创作者提供可操作的实战策略。

一、命题解析:真题规律与破题逻辑

从近五年国内重点院校真题来看,动画命题呈现三大特征:文化内核导向(如清华美院“大道至简”)、社会议题映射(如中国美院“天性”)、技术融合创新(如北电动漫策划“人工智能的节日”)。以2021年清华美院真题为例,“大道至简”与“少即是多”的哲学命题,要求考生在叙事中完成概念具象化——例如通过工匠放弃繁复工艺回归质朴工具的故事,隐喻设计理念的返璞归真。此类命题的破题关键在于“以小见大”:选择具有符号意义的微观场景(如传统手艺人的工作台)承载宏观主题。

真题规律显示,院校常通过三类命题考察能力:

1. 文化符号转化类(如“九色鹿”“春运”),需挖掘传统元素与现代叙事的结合点;

2. 哲学思辨类(如“天性本善/恶”),需构建二元对立的情节冲突;

3. 技术类(如“AI与人类共生”),需预设未来场景中的价值观碰撞。

备考时应建立“命题库-素材库-技法库”联动体系,例如针对“传统再造”类主题,可提前储备皮影、水墨等视觉符号,并设计标准化分镜模板。

二、创意构思:从命题拆解到叙事架构

创意构思需遵循“三维转化法则”:

1. 命题关键词拆解

以中国美院《天性》为例,核心词“天性”可解构为生物本能(动物行为)、人性本质(善恶选择)、文化基因(集体记忆)三个层次。考生需选择最具戏剧张力的切入点,如通过狼孩回归人类社会的故事,探讨先天本性与后天规训的冲突。

2. 叙事结构设计

推荐采用“三幕式+符号闭环”结构:

3. 文化维度融合

在清华美院“大道至简”创作中,可将道家“无为”思想转化为动画语言:采用留白构图(如单色背景中的枯笔纹理),通过角色动作的“减帧”技术(如24帧/秒降至12帧/秒)营造禅意节奏。

三、表现技法:视觉语言与叙事逻辑的双重构建

(一)视觉表现技法

1. 符号化造型设计

2. 动态语言创新

(二)叙事逻辑强化

1. 蒙太奇叙事

在8格限时创作中,可采用“交叉蒙太奇”:交替呈现实验室数据曲线与角色瞳孔收缩的特写,暗示AI觉醒的不可逆过程。

2. 视听联觉设计

四、实战备考策略

1. 分阶段能力训练

2. 考场时间分配公式

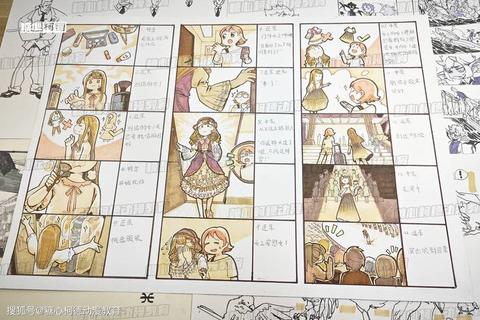

建议采用“343法则”:30%时间用于故事架构(含3个备选方案),40%投入分镜绘制,30%优化细节。例如4小时考试中,前70分钟完成3套故事草图,选择最优方案后,用150分钟绘制20格分镜,最后20分钟补充光影层次。

3. 风险控制预案

动画命题创作的本质是戴着镣铐舞蹈,既要遵循命题的限定性,又需展现个体创作的超越性。通过系统性拆解真题规律、构建模块化创意工具库、掌握视觉叙事双重编码策略,考生能将考场压力转化为创作势能。最终脱颖而出的作品,往往是技术精度、思想深度与情感温度的三维统一体。