北京大学文博硕士(MCHM)作为国内考古与文化遗产领域的顶尖项目,其考试内容以“文博综合348”为核心,既要求考生具备扎实的学科基础,又强调对行业前沿动态的敏锐洞察。本文基于历年真题分析与备考经验,提炼核心考点与策略,为考生提供系统性指导。

一、真题结构与命题趋势解析

1. 题型演变与组别划分

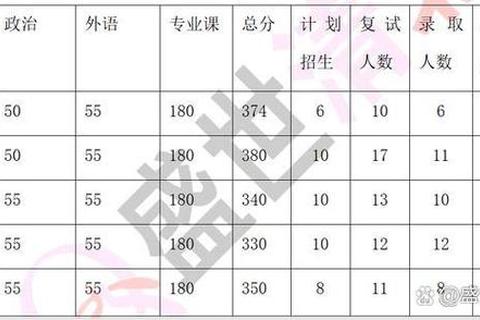

自2020年起,北大文博综合348考试从“四组独立命题”(田野考古、文化遗产展示、文化遗产保护、文物建筑)改革为“两组综合命题”:考古综合(涵盖考古学、博物馆学、文物建筑、文化遗产)与理科综合(侧重科技考古、文物保护及理化知识)。这一调整要求考生在复习时更注重知识体系的广度,例如考古综合组需同时掌握汉代墓葬制度与古建筑术语,而理科综合组则需理解青铜器成分分析与环境监测技术。

题型分布方面,考古综合以名词解释(11题×10分)、简答(3题×30分)、论述(2题×50分)为主,理科综合则包含填空、名词解释、简答与论述。以2023年真题为例,考古综合的名词解释“总铺作次序”“出际”等建筑学术语,以及论述题“汉唐长安城布局异同”均体现出对专业术语精准度与历史脉络分析能力的双重考核。

2. 高频考点分布规律

近五年真题显示,考古学基础(占比50%以上)、古建筑术语(占比15%-25%)、文化遗产理论(占比10%-20%)构成三大核心板块。例如:

理科综合组则侧重文物保护技术(如青铜器锈蚀机理)、科技考古方法(如碳14测年原理)、博物馆环境控制(如温湿度调控)。

二、核心知识模块深度拆解

1. 考古学:从文化序列到学术史

考生需建立“时空双维度”知识框架:

备考建议:以《中国考古学通论》为纲,配套《中国文明起源新探》等经典著作,绘制文化谱系图与都城平面图。

2. 古建筑:术语解码与形制演变

该板块难点在于专业术语的图文互证。例如:

实操训练:临摹《清式营造则例》中的大木作节点图,并标注《中国建筑史》中的典型实例(如应县木塔、故宫太和殿)。

3. 文化遗产:国际公约与本土实践

该模块强调理论应用能力,典型题型如:

拓展阅读:精读ICOMOS《文化遗产宪章》、追踪“考古中国”重大项目进展(如四川皮洛遗址)。

三、高效备考策略体系

1. 三阶段复习法

2. 答题技巧精要

3. 资源整合与心态管理

北大文博考研既是对专业素养的检验,亦是对学术视野的考察。考生需以真题为纲,构建“基础—专题—热点”三维知识网络,同时注重答题的逻辑性与创新性。唯有将严谨的学术训练与战略性的备考规划相结合,方能在竞争中脱颖而出,叩开燕园之门。