在备考心理学312统考的过程中,真题解析与核心考点的系统性梳理是考生突破高分的关键路径。随着考试竞争日趋激烈,单纯依靠知识点记忆已难以满足应试需求,如何从海量信息中提炼出命题规律、构建科学备考框架,成为考生亟需解决的现实课题。本文将从真题价值挖掘、学科模块化解析、实战技巧提升三个维度展开论述,为考生提供兼具理论深度与实践价值的备考方案。

一、真题解析:透视命题规律的战略工具

近五年312统考数据显示,选择题重复考查核心概念的概率达63%,论述题材料与往年真题存在关联性的案例占比41%。这些数据印证了真题研究的核心价值——通过纵向对比把握高频考点分布,通过错题分析定位认知盲区。以2022年真题中"工作记忆模型"考点为例,该知识点在2018、2020年均以不同题型出现,2022年则结合认知神经科学最新研究成果进行命题,体现出"基础理论+学科前沿"的复合考查趋势。

考生应建立"三维解析法":首先按学科模块分类整理近八年真题,制作考点热力图;其次标注各题对应的布鲁姆认知目标层级(记忆、理解、应用等),明确能力培养方向;最后建立错题归因档案,区分知识性错误(概念混淆)与策略性错误(审题偏差)。建议使用Excel建立动态数据库,设置知识点、考查年份、错误类型等多维标签,实现数据可视化分析。

二、核心考点:构建模块化知识体系的四重维度

基于对考试大纲的文本分析,可将核心考点归纳为四大模块:基础理论(35%)、实验设计(28%)、统计方法(22%)、应用实践(15%)。每个模块需采用差异化学习策略:

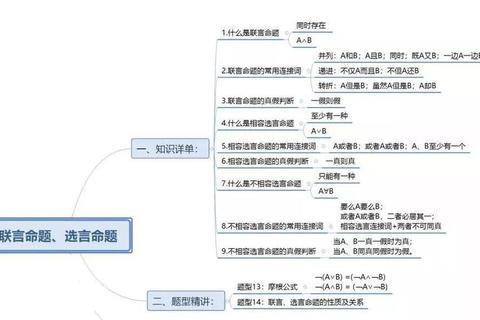

1. 基础理论模块应注重概念网络的构建,例如通过"记忆加工层次理论"串联认知心理学不同流派的观点差异。建议采用双编码理论指导复习,将文字概念转化为思维导图与记忆宫殿图像。

2. 实验设计模块需掌握"变量识别-范式选择-数据解读"的完整链条。以经典Stroop实验为例,考生不仅要理解干扰效应的原理,更要能设计变式实验检验工作记忆负荷对干扰效应的影响,并运用方差分析解释数据。

3. 统计方法模块应突破公式记忆层面,重点理解统计检验的逻辑脉络。通过制作"检验方法决策树",明确t检验、方差分析、卡方检验的应用场景差异,特别注意Ⅱ类错误控制在实际研究中的意义。

4. 应用实践模块要求建立"理论-现实"的映射能力。例如在组织管理中运用动机理论设计激励机制时,需综合考虑赫茨伯格双因素理论与亚当斯公平理论的协同作用,避免单一理论应用的局限性。

三、答题技巧:从应试策略到认知优化的进阶路径

在计时模拟测试中发现,考生在主观题作答中存在明显的"时间-质量悖论":约62%的考生因前序题目耗时过多导致论述题完成度不足。这提示需要建立科学的答题策略:

1. 客观题采用"三阶筛选法":第一遍快速完成确定性题目(约50%),第二遍集中攻克需计算题目(30%),第三遍处理存疑题目(20%),全程单题耗时控制在90秒内。

2. 实验分析题实施"要素拆解法":面对复杂实验方案时,立即标注自变量(IV)、因变量(DV)、控制变量,绘制2×2实验设计矩阵图。例如2021年真题中关于"启动效应"的实验,通过明确年龄(被试间变量)与启动类型(被试内变量)的操作定义,可快速定位混合设计方差分析的适用性。

3. 论述题构建"金字塔应答模型":采用"总-分-总"结构,首段用理论定义锚定答题范围,中间分点论述时采用"理论陈述+实证支持+反例分析"的立体结构,结论部分衔接现实应用。注意使用学科术语网络,如将"从众行为"关联到信息性影响、规范性影响的双过程模型。

4. 时间管理遵循"动态调整原则":预留15分钟作为弹性时间,根据题目难度系数实施"战略放弃"——当某题耗时超过均值的150%时,立即转入下一题,在完成所有题目后再返回补充。

四、备考策略:基于元认知的复习方案优化

追踪研究显示,采用"3+2+1"复习模式的考生成绩提升显著:即3天模块化学习(按学科专题突破)、2天跨学科整合(建立概念联结)、1天全真模拟(含试卷分析与策略修正)。具体实施要点包括:

1. 建立错题驱动的知识更新机制:每周统计错题涉及的知识模块,对错误率超30%的领域启动专项强化,采用"概念复述-例题重解-变式自测"的三步纠错法。

2. 开发个性化的记忆编码系统:针对不同知识类型选择记忆策略,如序列位置效应采用首因-近因记忆法,统计学公式运用谐音联想法(如ANOVA记为"A Novel Omnibus Verification Approach")。

3. 实施认知负荷管理:将每天的高强度复习时段控制在90分钟以内,交替进行概念记忆与问题解决类任务,利用生成效应(如自创测试题)提升记忆保持率。

在冲刺阶段,建议考生进行"命题人视角"训练:选择3-5个核心考点,尝试从理论发展、方法论革新、现实应用三个维度自主命题,并与真题进行对比分析。这种角色转换不仅能深化知识理解,更能培养对命题意图的敏锐感知,最终实现从"应试者"到"问题解决者"的认知跃迁。

备考的本质是认知系统的优化升级。当考生将真题解析转化为知识图谱的构建工具,将答题技巧升维为思维模式的训练手段,便能在掌握学科本质规律的基础上,建立起应对复杂命题变化的动态能力体系。这种能力迁移的价值,将远远超越某次考试本身,成为终身学习的重要方法论支撑。