对于考研学子而言,政治科目既是必争之地,也是备考中的难点。通过分析历年真题,尤其是高频考点的分布与命题趋势的演变,考生不仅能快速锁定复习重点,还能洞察命题规律,从而制定科学的备考策略。本文将从2016年考研政治真题切入,结合近年命题特点,系统梳理核心考点、趋势变化及应对方法,为考生提供兼具理论深度与实践价值的参考。

一、高频考点的分布特征与核心逻辑

考研政治的核心考点具有显著的延续性和规律性。以2016年真题为例,其命题范围主要集中在以下四大模块:

1. 马克思主义基本原理概论(马原)

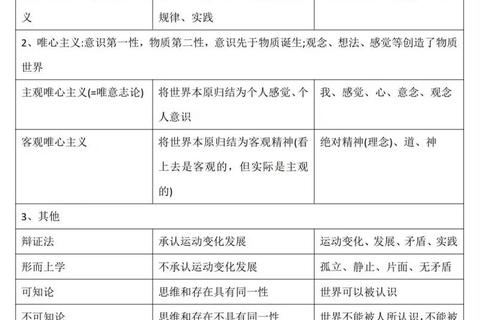

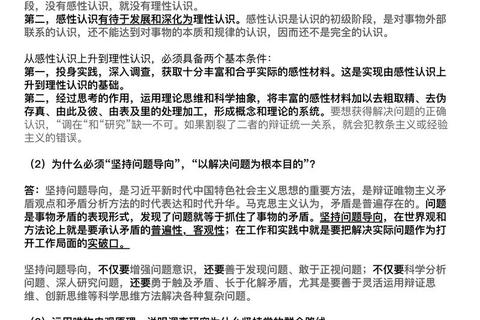

马原部分始终是考研政治的理论基石。2016年真题中,唯物辩证法(如矛盾规律、质量互变规律)与认识论(如实践与认识的辩证关系)占比较高,且常以材料分析题形式出现。例如,当年第34题以“互联网技术发展”为背景,要求考生运用矛盾分析法解析技术与社会的关系。这类题目既要求理论记忆,更强调逻辑推导能力。

2. 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(毛概)

这一模块的命题紧扣时代主题。2016年真题中,“五位一体”总体布局与“四个全面”战略布局成为选择题与分析题的核心,尤其是经济体制改革与生态文明建设相关内容。值得注意的是,毛概部分的命题往往与年度时政热点紧密关联,如当年“供给侧结构性改革”首次提出后即成为高频考点。

3. 中国近现代史纲要(史纲)

史纲的命题呈现“以史鉴今”的特点。2016年真题中,抗日战争胜利的意义、改革开放的历史经验等知识点反复出现。例如,分析题第36题以“长征精神”为主题,要求结合历史背景与现实意义展开论述。此类题目需考生具备将历史事件与当代价值观相联结的能力。

4. 思想道德修养与法律基础(思修法基)

思修法基的考点集中于社会主义核心价值观、法治观念及道德实践。2016年真题中,“法治思维”与“职业道德”成为高频词,尤其在案例分析题中,考生需通过具体情境辨析法律与道德的关系。

备考启示:考生应建立“模块化”复习框架,优先掌握各学科的核心理论,同时注意跨模块知识点的整合(如马原辩证法与史纲历史事件分析的结合)。

二、命题趋势的三大转向与应对策略

近年考研政治命题呈现出从“知识本位”向“能力本位”的转变,具体表现为以下趋势:

1. 时政热点的深度融合

命题越来越注重将理论知识与年度重大事件结合。例如,2016年“G20杭州峰会”“脱贫攻坚”等时政内容直接融入毛概和思修题目中。2020年后,这一趋势更为明显,如“抗疫精神”“建党百年”等均成为分析题素材。考生需养成定期梳理时政热点的习惯,并尝试将其与教材理论对应。

2. 跨学科综合题的增多

真题中跨模块命题比例逐年上升。例如,2016年第38题要求结合经济全球化(马原)与中国特色大国外交(毛概)分析“一带一路”倡议。此类题目要求考生打破学科壁垒,构建全局性知识网络。

3. 材料分析题的灵活化

材料题逐渐减少直接复述教材的设问,转而强调“观点提炼+逻辑论证”。例如,2016年第37题以“网络谣言治理”为案例,要求从法治与道德双重角度提出解决方案,而非单纯背诵法律条文。

应对策略:

三、科学备考的实践路径与资源整合

高效备考需兼顾方法科学与资源优化,具体可从以下三方面入手:

1. 分阶段规划复习周期

2. 善用权威备考资源

3. 规避常见误区

以真题为镜,照亮备考之路

考研政治的高分并非偶然,而是建立在对命题规律的深刻理解与科学方法的持续践行之上。通过透析2016年真题,考生不仅能把握历史考点,更能预见未来趋势,从而在备考中做到有的放矢。唯有将理论积累、时政敏感度与答题技巧有机结合,方能在考场上从容应对,实现从“知识储备”到“能力输出”的跨越。