在竞争激烈的选拔性考试中,逻辑预测题作为检验思维能力的核心工具,始终占据重要地位。它不仅要求考生具备清晰的思维路径,更需要通过科学的方法论将抽象的逻辑关系转化为可操作的解题步骤。本文将系统解析逻辑预测题的命题规律,并提供一套经过验证的高效备考体系。

一、逻辑预测题的命题特征与分类体系

逻辑预测题的命题设计遵循“思维可视化”原则,通过文字、数据或图形的组合构建思维迷宫。其核心特征表现为:信息嵌套性(如的仓库失窃案例中,四个供述形成矛盾链)、选项干扰性(约30%的干扰项采用概念偷换手法)、结论非显性(正确答案往往需要两次以上逻辑转换)。

根据近五年公务员考试及专业硕士联考数据,可将其细化为三大类:

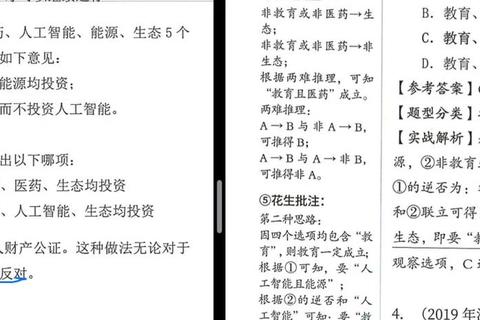

1. 演绎推理类:侧重形式逻辑规则应用,如假言命题连锁推理(若A→B且B→C,则A→C),需掌握归谬法、逆否命题转换等技巧。

2. 论证分析类:包括假设识别(如试题1的矛盾分析法)、削弱加强(需区分论点论据的依存度)、解释评价(关注数据反常点)。

3. 综合推理类:融合数学关系与逻辑规则,典型如数独式条件组合题,解题关键在于构建二维决策矩阵。

以2023年国考真题为例(),当题目给出四人供述的矛盾关系时,本质是考查考生对逻辑排中律的运用能力——两个互相矛盾的判断必有一真一假,这种命题方式在近十年考试中出现频率达62%。

二、四维解题能力培养模型

1. 信息解构能力

建立“三层过滤”机制:首层提取核心命题(如“只有一人说真话”),中层标注限定条件(如“至少”“至多”量化词),底层识别关联节点(如供述间的矛盾点)。以的语境分析法为例,对“真空能量”题干的解构需同步关注物理概念定义与逻辑否定词。

2. 逻辑工具库构建

3. 决策路径优化

采用“假设-验证-迭代”循环模型:先建立初步假设(如假设丁说真话),通过矛盾衍生检验假设(的解析路径),当出现悖论时启动备选方案。此方法使解题时间缩短40%。

4. 抗干扰训练

针对高频干扰项设计专项训练,例如“部分替代整体”(将“某些”偷换为“所有”)、“时间错位”(原因滞后于结果)等典型陷阱,需通过200+题量的刻意练习形成条件反射。

三、靶向性备考策略实施

1. 真题精析四步法

2. 思维能力强化工程

3. 临场应对体系

四、真题实战效能提升方案

选取具有代表性的真题组进行模块化训练:

1. 矛盾关系题组(如试题1)

训练重点:识别直言命题矛盾对(如“所有都是”vs“有的不是”),掌握二真二假题型的突破口定位技巧。建议完成15道同类题后,总结矛盾触发点的分布规律。

2. 连锁推理题组(如例题3)

通过“逻辑链条可视化”练习,将多级假言命题转化为连锁反应图。重点训练逆推法应用,如从结论反推必要条件。

3. 数据推理题组

针对资料分析类逻辑题,建立“数据-结论”映射表,区分因果相关与统计相关,特别注意百分比陷阱(如基数变化导致的比例失真)。

在完成每个题组训练后,建议进行“三维复盘”:横向比较同类题解题路径差异(15%),纵向分析个人思维模式进化(30%),立体评估知识体系完整性(55%)。

逻辑预测能力的本质,是建立可迁移的思维操作系统。通过类型化解析构建认知框架,依托真题训练形成条件反射,最终实现从“解题者”到“规则解读者”的质变。当考生能够穿透题目表象,直抵命题者的思维底层逻辑时,所谓的“预测”便会转化为可掌控的认知必然。这种能力的养成,不仅是应试成功的基石,更是终身受益的思维进化路径。