对每一位备战病理学考研的学子而言,真题不仅是检验知识掌握程度的标尺,更是洞悉命题规律、锁定核心考点的关键工具。如何在浩如烟海的复习资料中精准抓住重点?如何将复杂病理机制转化为应试能力?本文将结合历年真题特点与科学备考理论,系统解析高频考点与重难点突破方法,为考生提供兼具深度与实用性的指南。

一、病理学考研真题的三大核心价值

真题的价值远超出“题目练习”的范畴。通过对近十年考研真题的统计分析可发现,病理学的命题呈现三大规律:基础病理学占比稳定(约60%)、系统病理学侧重临床联系、综合应用题强调机制推导。例如,肿瘤章节在近五年真题中平均出现频率达22%,且常结合分子生物学机制进行考察;而心血管系统疾病则高频涉及动脉粥样硬化的病理过程与并发症。

从教育心理学视角看,真题的重复训练能激活“模式识别能力”,帮生建立对高频考点的条件反射。例如,炎症章节中的“渗出与修复机制”几乎每年必考,考生通过真题可快速掌握“血管反应—白细胞游出—介质释放”的核心答题逻辑,避免在复杂细节中迷失方向。

二、高频考点分类与命题趋势分析

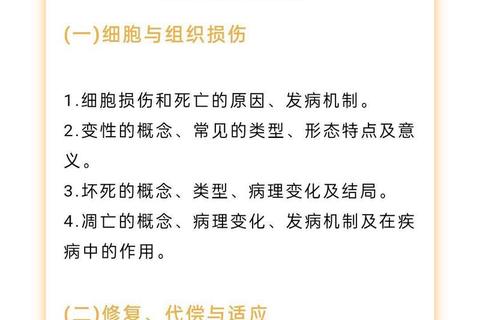

病理学考研的核心考点可分为基础概念类、机制推导类与临床综合类,每类考点的突破策略需差异化设计:

1. 基础概念类考点:如细胞损伤类型、坏死与凋亡的区别、血栓形成条件等。这类题目看似简单,但命题者常通过“概念嵌套”增加难度。例如2022年真题要求考生在肝细胞脂肪变性时,结合超微结构变化进行解释。备考建议:建立“概念树”,将孤立术语关联到具体病理场景中。

2. 机制推导类考点:典型代表如肿瘤信号转导通路、缺血-再灌注损伤机制等。此类题目要求考生从分子层面串联病理过程。例如,针对RAS基因突变在肿瘤发生中的作用,需掌握“突变激活—下游MAPK通路异常—细胞增殖失控”的逻辑链。备考策略:利用流程图工具将抽象机制可视化。

3. 临床综合类考点:常见于病例分析题,如结合患者症状、影像学与病理报告推断疾病类型。此类题目检验考生对“病理变化—临床表现—诊断依据”三位一体关系的理解。例如,肝硬化患者的门脉高压表现需与肝小叶结构破坏、假小叶形成等病理特征对应。

三、重难点突破:从知识记忆到思维升级

病理学的重难点多集中于分子机制复杂、形态学鉴别困难、疾病进程动态变化的领域。以肿瘤章节为例,考生普遍反映“癌基因与抑癌基因的作用机制”“转移过程的分子基础”等内容难以系统掌握。突破此类难点的关键在于:

1. 构建对比框架:将相似概念进行矩阵式对比。例如,对比凋亡与坏死的形态学差异时,可制作表格归纳细胞膜完整性、炎症反应、基因调控等维度的区别(见表1)。

2. 案例串联法:选择典型疾病(如肺癌),纵向梳理其病理类型(鳞癌、腺癌等)、分子标志物(EGFR突变、ALK融合)、治疗反应差异,将零散知识点整合为临床思维模型。

3. 错题归因训练:统计历年真题中错误率超过40%的题目(如心肌梗死后并发症的时间规律),分析错误原因是否为“知识盲区”或“逻辑断层”,并针对性强化。

四、科学备考策略:效率与深度的平衡

根据认知负荷理论,病理学备考需遵循“分层递进、主动加工”原则:

1. 三轮复习法设计:

2. 记忆增效技巧:

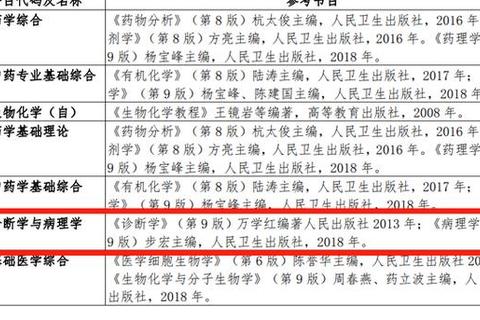

3. 资源优化配置:优先使用权威资料(如Robbins病理学教材配套习题集),避免陷入低质量题库的重复训练。

五、从应试到应用:病理思维的长期培养

病理学考研的终极目标不仅是高分通过考试,更是为临床实践与科研奠定思维基础。考生需警惕“为考而学”的误区,例如:机械记忆肿瘤分期标准而忽视其对治疗方案的指导意义,或死记硬背炎症介质名称却无法解释糖皮质激素的抗炎机制。建议在备考后期,选择跨学科综合题(如结合病理与药理学分析靶向治疗原理),培养知识迁移能力。

病理学考研既是一场知识储备的较量,更是一次思维模式的革新。通过系统分析真题规律、精准锁定高频考点、科学设计备考路径,考生不仅能有效提升应试成绩,更能构建起连接基础理论与临床实践的病理学认知体系。当复杂的病理机制在真题训练中逐渐显露出内在逻辑,当晦涩的专业术语转化为清晰的诊断依据,这场备考之旅终将成为医学职业生涯的坚实基石。