艺术类考研作为选拔高层次专业人才的重要途径,其核心科目“807艺术史论”以考察考生对艺术发展脉络、理论体系及实践应用的深度理解为目标。如何在有限时间内实现知识体系构建与应试能力突破,成为考生关注的焦点。本文从真题规律解析、核心考点归纳、科学备考策略三大维度展开系统性指导,助力考生把握命题逻辑,实现高效突破。

一、真题规律解析:把握命题逻辑与高频考点

1. 题型结构与分值分布

以中国艺术研究院为例,807科目常设名词解释(40分)、简答题(30分)和论述题(80分)三类题型。其中,名词解释侧重基础概念记忆,如“饕餮纹”“清商乐”等高频考点反复出现;简答题要求对艺术流派、创作方法进行横向对比(如批判现实主义与浪漫主义的区别);论述题则需结合时代背景,分析艺术现象与社会文化的互动关系,例如“地域文化对艺术创作的影响”等跨学科命题。

2. 高频考点与命题趋势

近五年真题显示以下规律:

3. 答题维度示例

以名词解释“工尺谱”为例,需涵盖:

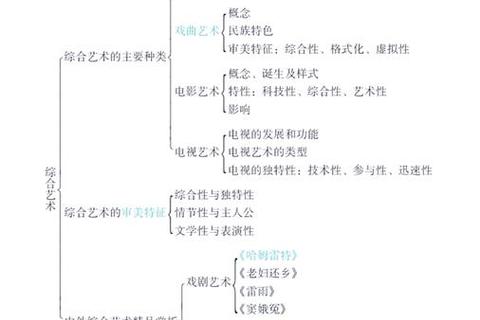

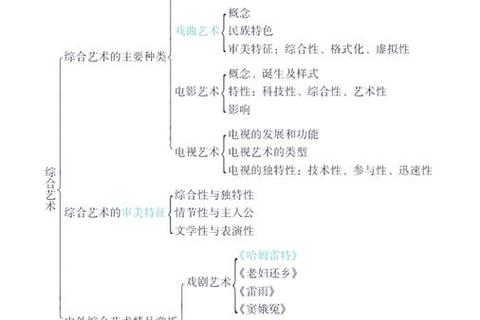

二、核心知识体系构建:三大模块突破法

1. 纵向时间轴梳理

建立“朝代+艺术形态+代表人物”三维框架:

2. 横向专题对比

通过表格归纳不同艺术形态的异同:

| 对比维度 | 文人画 | 院体画 |

|-|||

| 创作主体 | 士大夫阶层 | 宫廷画师 |

| 审美追求 | 写意传神 | 工整富丽 |

| 代表技法 | 水墨皴擦 | 青绿设色 |

| 社会功能 | 自我表达 | 政治教化 |

3. 学术热点延伸

三、科学备考策略:四阶段进阶模型

1. 基础夯实阶段(3-6月)

2. 强化输出阶段(7-9月)

理论支撑:文化地理学(段义孚)+ 符号学(罗兰·巴特)

案例举证:徽派建筑马头墙(物质载体)vs 陕北剪纸(非物质符号)

3. 冲刺模拟阶段(10-12月)

4. 临场技巧突破

1. 题干核心指令词(分析/比较/评价)

2. 时空限定范围(明清/20世纪)

3. 理论工具选择(风格学/社会学)

艺术考研不仅是知识储备的较量,更是方法论与战略思维的博弈。通过真题规律把握建立应试敏感度,借助模块化知识体系实现理论纵深,配合科学的阶段化训练提升输出效能,三者协同方能突破高分瓶颈。值得注意的是,在人工智能辅助学习的时代,考生更需注重批判性思维与学术创新能力的培养——这正是807科目区分度设计的深层逻辑。唯有将机械记忆升华为智慧沉淀,方能在艺术研究的道路上走得更远。