解析英美文学考研真题中的高频考点与掌握高分策略,是每位考生备考过程中不可或缺的关键环节。 这一学科不仅要求考生具备扎实的文学知识储备,还需掌握高效的备考方法和答题技巧。本文将从真题高频考点分析、备考策略制定、答题方法优化三个维度展开论述,结合教育理论与实践经验,为考生提供系统性指导。

一、高频考点解析:聚焦核心知识与命题规律

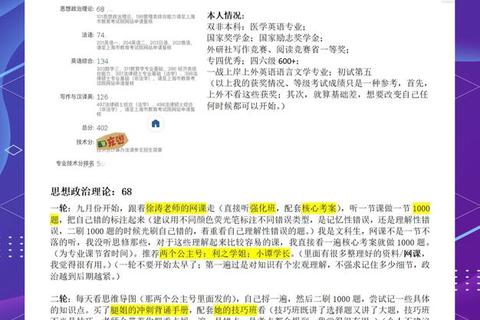

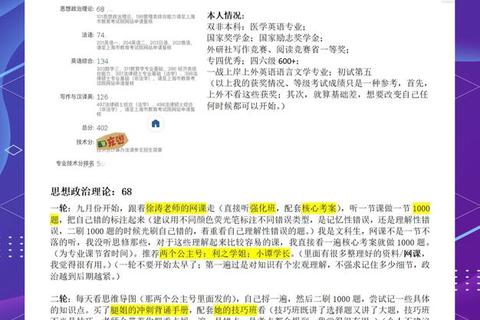

英美文学考研的核心考点通常围绕作家作品、文学流派、主题思想、文学术语及作品选段分析展开。根据近年真题分析(如中国人民大学、南京大学等院校试题),以下四类内容出现频率最高:

1. 作家与作品匹配

典型题型:填空题、选择题。例如,“T. S. Eliot的《荒原》(The Waste Land)是现代主义诗歌的代表作”。

重点范围:经典作家如莎士比亚(Hamlet的忧郁与延宕)、海明威(“迷惘的一代”)、弗吉尼亚·伍尔夫(意识流手法)等,需熟记其代表作及文学地位。

命题规律:常结合作品选段考查细节,如《喧哗与骚动》(The Sound and the Fury)中的角色昆丁。

2. 文学流派与术语

高频术语:如“自由诗体”(free verse,惠特曼)、“宗教寓言”(The Pilgrim’s Progress)、意识流(stream of consciousness)等。

流派特点:浪漫主义对自然的推崇、现代主义的碎片化叙事、后现代主义的解构倾向等,需掌握其代表作家及作品。

3. 主题与思想分析

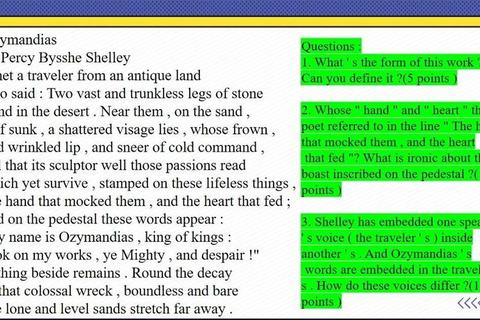

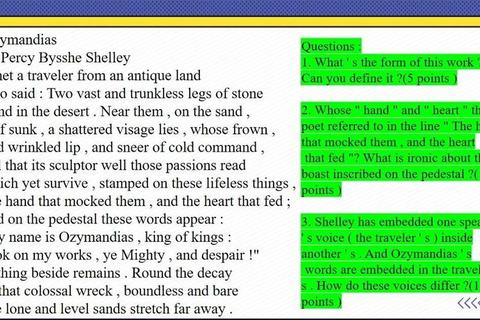

典型问题:如“分析哈姆雷特性格的矛盾性”“《白鲸》的象征意义”。

答题要点:需结合时代背景(如文艺复兴时期的人文主义)、作品结构(如《了不起的盖茨比》中的“美国梦”批判)进行多角度论述。

4. 跨文化比较与影响

考查趋势:部分院校(如北外)要求对比英美文学差异,或分析欧洲文学对美洲文学的影响。

二、备考策略:科学规划与高效执行

1. 知识体系构建

参考书目选择:

基础教材:刘炳善《英国文学简史》、常耀信《美国文学简史》提供清晰的文学史框架。

拓展资料:圣才《英美文学考研真题详解》和吴中东《考点测评》收录多校真题及解析,帮助掌握命题规律。

时间轴梳理:按时期(如文艺复兴、维多利亚时代)整理作家、作品及流派,形成“文学地图”。

2. 真题驱动学习

分题型突破:

填空题:利用碎片时间记忆作家作品,注重拼写准确性(如“Gertrude Stein”易拼错)。

简答题:按“定义—特点—例证—影响”结构组织答案,避免泛泛而谈。

文学评论:练习从主题、风格、象征等角度分析选段,引用理论(如新批评的文本细读)增强深度。

模拟训练:每周完成一套真题,限时作答并对照参考答案修正逻辑漏洞。

3. 资源整合与工具辅助

数字化工具:Anki记忆卡巩固术语,Grammarly检查作文语法。

学术论文精读:阅读《外国文学评论》等期刊,学习学术表达与论证逻辑。

三、高分答题技巧:从规范到升华

1. 结构清晰,层次分明

名词解释:采用“定义—特点—代表作品—影响”四步法。例如,解释“Epic”时,需说明其长诗形式、英雄主题,并举例《伊利亚特》《失乐园》。

论述题:分点论述(如社会背景、人物塑造、文学手法),每段以主题句开头,辅以文本证据。

2. 关键词定位与扩展

题干拆解:例如,“分析《荒原》的现代性”需围绕“碎片化叙事”“文化衰败”“象征手法”展开。

理论加持:适当引用艾略特的“客观对应物”理论或弗洛伊德心理学分析,提升答案学术性。

3. 卷面与语言优化

格式规范:英文作品名斜体,术语首字母大写,避免语法错误。

语言凝练:用“Melancholy reflects Hamlet’s existential crisis”替代冗长,体现专业素养。

四、常见误区与应对建议

1. 误区一:重记忆轻理解

案例:死记硬背《白鲸》主题,却无法联系19世纪美国的工业文明批判。

对策:通过“时代—作家—作品”三角关系理解文学演变。

2. 误区二:忽视答题规范

案例:简答题未分点导致逻辑混乱,或文学评论缺乏文本引用。

对策:参考圣才真题解析的参考答案结构,模仿学术论文的严谨性。

3. 误区三:备考范围过窄

案例:仅复习主流作家,忽略冷门但高频的作家(如格特鲁德·斯泰因)。

对策:结合多校真题查漏补缺,关注近年研究热点(如后殖民文学)。

英美文学考研既是知识的较量,更是方法与策略的竞争。通过精准把握高频考点、科学规划备考路径、优化答题技巧,考生可显著提升应试能力。值得注意的是,文学素养的积累绝非一日之功,需将日常阅读与真题训练结合,方能实现从“应试”到“学术”的跨越。正如T. S. Eliot在《传统与个人才能》中所言,真正的文学理解源于对历史与当下的双重洞察——这一理念,亦应贯穿于备考全程。