考研英语真题的深度解析与策略应用是考生突破高分瓶颈的关键路径,而2018年考研英语一试题作为经典案例,集中体现了命题趋势与核心能力要求。本文将从核心考点解析、答题策略精析及真题应用方法三个维度展开系统性探讨,为考生提供兼具理论指导与实践价值的备考方案。

一、核心考点解析:聚焦语言能力与逻辑思维

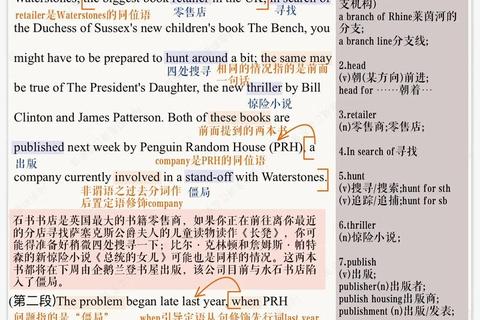

2018年考研英语一试题的完形填空、阅读理解和翻译三大板块,分别对应了词汇语境理解、信息整合与逻辑推理、长难句解析等核心能力要求,其命题特点具有典型研究价值。

1. 完形填空:语境逻辑与固定搭配的双重考察

真题首段“Trust is a necessary condition __1__ many worthwhile things”中,第1题选项C(for)的选定,体现了介词与抽象名词的固定搭配规则(condition for),而第2题“putting your __2__ in the wrong place”选择A(faith)则凸显了通过上下文情感色彩(信任的积极意义与错误判断的消极后果)推导词义的能力。此类题目要求考生在掌握高频词汇的基础上,建立“词汇网络”意识,例如“price”(代价)与“benefit”(利益)构成语义对立关系,可通过段内转折逻辑快速定位答案。

2. 阅读理解:信息定位与观点提炼的进阶训练

以Section II Text 2为例,文章围绕“科技公司与用户数据隐私”展开论述,其中第27题要求判断作者对数据收集行为的态度。解题关键在于识别文中“thinly veiled exploitation”“questionable ethics”等带有批判色彩的词汇,并结合段落结构(问题-后果-建议)提炼作者立场。这要求考生掌握“观点信号词识别法”与“段落功能分析法”,例如转折词(however)、强调表达(crucially)等语言标记往往指向核心论点。

3. 翻译与写作:复杂句式拆解与学术表达规范

翻译题中“exposure to this hormone puts us in a trusting mood”的难点在于“exposure to”短语的灵活处理(译为“接触”或“暴露于”)及“mood”的语境化表达(信任状态)。此类题目需采用“主干剥离法”:先确定主谓宾结构(接触激素→使人处于状态),再补充修饰成分,避免逐字翻译导致的语义偏差。写作部分则强调“三段式结构”与“学术化措辞”,例如大作文图表题需用“account for”“witness a sharp increase”等规范表达替代口语化。

二、答题策略精析:效率与准确性的平衡法则

针对不同题型特征,考生需建立差异化的解题策略,在有限时间内实现得分最大化。

1. 完形填空的“三遍解题法”

2. 阅读理解的“定位-验证-排除”闭环

3. 翻译题的“分步拆解策略”

三、真题应用方法论:从模拟训练到能力迁移

真题的价值不仅在于检测当前水平,更在于通过系统性分析构建知识体系,考生可参考以下步骤实现高效利用:

1. 全真模拟与时间管控

建议在冲刺阶段进行3-5次限时模考(180分钟/套),重点训练时间分配能力。例如完形填空控制在15分钟内,为阅读理解预留75分钟。模考后需记录各题型耗时,针对性优化答题节奏。

2. 错题归因与知识图谱构建

建立“错题档案”,按错误类型(词汇盲点/逻辑误判/长难句障碍)分类统计。例如若完形填空介词错误率超过30%,需专项复习“动词+介词”(apply to)、“名词+介词”(exposure to)等高频搭配。

3. 考点规律与命题趋势分析

纵向比较2015-2018年真题可发现:阅读题型中“作者态度题”占比从12%升至18%,反映命题者对批判性思维的重视。考生应据此调整复习重心,例如加强“语气词识别”(skeptical/advocate)与“隐含观点推理”训练。

4. 语言素材的迁移应用

真题中高复用率的学术表达(如“trigger the mechanism”“demonstrate the correlation”)可直接应用于写作模板。例如大作文开头段可化用“The data reveals a striking contrast between...and...”提升语言质感。

2018年考研英语一真题的深度解析揭示了“能力导向”的命题逻辑:完形填空考查微观语境感知,阅读理解强调宏观结构把握,翻译写作则聚焦语言转换精度。考生需以真题为镜,通过策略优化与刻意练习,将碎片知识整合为可迁移的应试能力体系。正如认知心理学家安德森所言:“专家的标志是模式识别与程序化反应”,唯有在真题锤炼中形成条件反射式的解题思维,方能在考场上实现从“解题”到“得分”的质变飞跃。