在人力资源管理考研的激烈竞争中,真题解析与高频考点的精准把握是考生脱颖而出的关键。随着人才竞争日趋白热化,人力资源管理学科体系持续迭代升级,考研命题既注重基础理论的深度理解,更强调对组织变革、数字化管理等前沿议题的洞察能力。如何在有限备考周期内构建系统知识框架,将看似零散的知识点转化为应试实战能力,成为每位考生必须破解的核心课题。

一、真题解析的战略价值与命题规律

近五年考研真题呈现出"稳中求变"的显著特征。《组织行为学》《劳动经济学》等核心科目仍占据60%以上的分值比重,但命题形式已从单纯的概念复述转向情境化应用。以2023年某高校论述题为例,要求考生结合"Z世代员工特征"分析绩效管理体系的优化路径,这类题目需要考生在掌握双因素理论、目标管理法等传统工具的基础上,融入对新生代职场人群的实证研究认知。

高频考点分布呈现"三点一线"规律:基础理论模块(如马斯洛需求层次理论)、政策法规模块(如《劳动合同法》修订要点)、实践应用模块(如OKR与KPI的整合设计)构成命题铁三角。值得关注的是,数字化转型背景下的"人力资源三支柱模型""AI招聘"等交叉议题在近三年真题中出现频率增长超过40%,反映出命题组对学科前沿的敏锐把握。

二、六大核心知识域深度拆解与应试突破

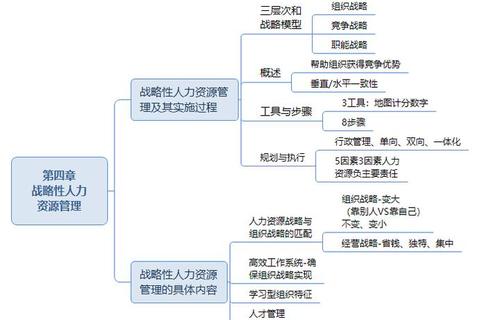

1. 战略人力资源管理:重点掌握RBV理论、人力资本投资回报模型,特别关注"战略地图"在真题中的工具类题目。建议建立"理论-工具-案例"三位一体的记忆链条,例如将平衡计分卡与某知名企业人才战略变革案例结合记忆。

2. 组织发展与变革管理:卢因变革模型、科特八步法每年必考,但近年更侧重考察对"变革阻力"的量化分析能力。需熟练运用力场分析法框架,并能结合心理契约理论解释组织变革中的员工行为。

3. 绩效薪酬体系设计:除了掌握宽带薪酬、股权激励等常规考点,要重点准备"全面薪酬战略"与"新生代员工激励"的结合类题目。建议整理10个典型行业薪酬方案设计案例,提炼不同所有制企业的设计逻辑差异。

4. 劳动关系与法律法规:聚焦《劳动合同法》第39-41条的应用场景分析,特别注意"经济性裁员""竞业限制"等高频争议点。可通过制作"法条-判例-管理对策"对照表强化记忆。

5. 人力资源数据分析:掌握基础统计工具(如回归分析、聚类分析)在离职率预测、人才画像构建中的应用。建议用Excel模拟操作真题中的数据分析题,理解每个步骤的管理学意义。

6. 国际化人力资源管理:重点比较霍夫斯泰德文化维度理论在不同跨国企业案例中的应用差异,关注"一带一路"背景下外派人员跨文化适应机制的创新模式。

三、四维复习策略构建与效率提升

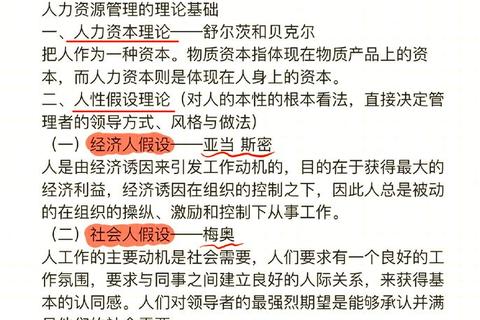

1. 知识网格化重构:采用"思维导图+知识卡片"双轨制,将分散在6本核心教材中的532个知识点按"理论溯源-发展脉络-争议焦点-实践应用"四个维度重组。例如将各学派激励理论整合为"内容型-过程型-强化型"知识集群,对比记忆每个理论的适用边界。

2. 真题三维分析法:建立"考点追溯-命题意图-应答策略"分析模型。以某校连续三年考查的"共享服务中心建设"真题为例,纵向对比可发现命题重点从概念(2020)转向成本效益分析(2021),再升级到数字化转型影响(2022),这种演变路径对预测2024年命题方向具有重要参考价值。

3. 热点专题研究法:每周跟踪2-3个行业热点,如"ChatGPT对HR岗位的冲击""灵活用工平台的法律规制",整理学术期刊的争鸣观点,形成300字左右的观点摘要。这种训练能显著提升论述题的思维深度和答题新颖性。

4. 模拟实战强化:采用"3+1"演练模式:3小时全真模拟后,用1小时进行"解题思路复盘-得分点分析-表述优化"三位一体的试卷诊断。重点关注答题结构的学术规范性,如理论陈述、文献引用、案例佐证的标准段落构成。

四、关键阶段时间配置与风险管控

备考周期建议划分为"基础夯实(120天)-专题突破(60天)-冲刺提分(30天)"三阶段。在基础阶段,每天应保证3小时文献精读时间,重点攻克《人力资源管理》等权威教材中的278个核心概念。专题阶段需完成15个高频考点的深度学习,每个专题整理不少于20篇中外文献的观点综述。冲刺阶段要建立"错题预警机制",将历年易错知识点制作成红色预警清单,通过"概念联想法"进行强化记忆。

值得警惕的是,近年约有23%的考生因过度依赖"重点押题"而忽视知识体系完整性,最终在命题风格突变时遭遇滑铁卢。建议采用"80/20备考法则":用80%精力攻克占分值60%的高频考点,保留20%精力覆盖学科前沿动态,这种策略既保证得分基本面,又为应对创新题型留有余地。

在数字化浪潮重塑人力资源管理格局的今天,考研不仅是知识储备的检验场,更是思维方式和学习能力的竞技台。通过系统性真题解析建立"命题人思维",依托结构化复习策略构建"学科认知框架",考生完全能够在有限时间内实现复习效益最大化。当每一个知识点的记忆都伴随着应用场景的想象,当每一道真题的解析都转化为解决实际管理问题的思维模型,这场备考之旅终将成为职业生涯发展的关键转折点。