在考研英语备考过程中,历年真题的深入解析与高频考点的精准把握是提升应试能力的关键。2006年考研英语真题作为经典命题样本,不仅展现了题型设计的内在逻辑,更为考生提供了理解命题趋势的窗口。本文将从真题结构、高频考点、解题技巧及备考策略四部分展开分析,帮生构建系统化的复习框架。

一、2006年考研英语真题结构与命题特点

2006年考研英语试卷延续了“重语境、强逻辑”的命题风格,尤其以完形填空和阅读理解两大板块最为典型。

1. 完形填空:聚焦社会问题(如无家可归者现象),通过20道题目综合考查词汇辨析、逻辑关系和语法应用。例如:

逻辑关系题(如第1题选择Indeed)要求考生通过上下文递进关系判断答案。

动词搭配题(如第2题cope、第4题raise)需结合语境中的“地方应对能力不足”与“联邦提高最低工资”等动作目标进行推理。

2. 阅读理解:题材涵盖社会文化、科技发展等,注重对长难句解析和作者态度的判断。例如,文章常通过转折词(如however、although)隐藏核心观点。

3. 翻译与写作:强调语言转换能力,要求考生在准确理解原文基础上进行地道表达,避免中式英语。

二、高频考点解析与应对策略

(一)完形填空高频考点

1. 逻辑关系词:

递进关系:Indeed(第1题)、Furthermore等用于强化前文观点。

让步关系:Although(第7题)引导对比,需注意主从句间语义对立。

因果关系:Hence、Thus等标志词需结合前后动作结果判断。

解题技巧:标记句间连接词,分析段落层次关系,避免孤立解题。

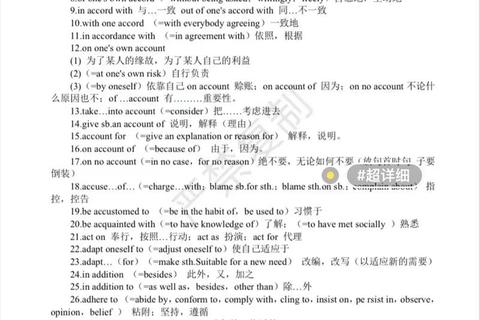

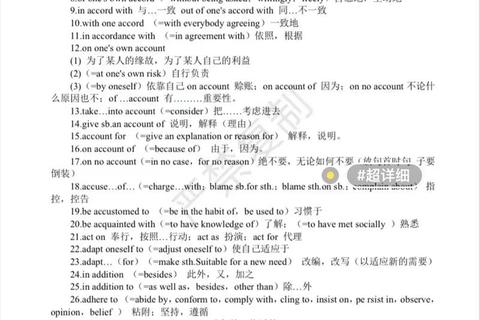

2. 动词与介词搭配:

高频动词如assist(第10题)、predict(第9题)需结合动作主体(/研究机构)选择。

介词搭配(如第3题toward)需记忆固定结构(help sb. toward independence)。

解题技巧:建立“动词+宾语+目的”三维分析模型,例如“support job training programs”中support的动作对象与目标需一致。

3. 名词辨析与上下文呼应:

第12题shelter(临时庇护所)与lodging(长期住所)的差异需结合后文“三餐与夜间住宿”的短期性判断。

第15题survival skills(生存技能)与life skills(生活技能)的语义侧重需通过“改变生活境况”的目标锁定。

(二)阅读理解核心难点

1. 例证题:

识别例子与观点的对应关系,如2006年真题中“无家可归者研究数据”用于佐证干预的必要性。

解题公式:例子(Example)→ 观点(Argument)= “数据/案例证明某结论”。

2. 态度题:

关注情感色彩词汇(如criticize、approve)及副词(如surprisingly、unfortunately)。

利用转折词(but、however)定位作者真实立场。

3. 词汇题:

超纲词(如第17题comprehensive)可通过上下文并列结构(address many needs)推测为“全面的”。

三、备考策略与实战提升方案

(一)分阶段复习计划

1. 基础强化阶段(1-2个月):

词汇:优先掌握真题高频词(如coordinate、comprehensive),结合词根词缀记忆法。

语法:主攻虚拟语气、定语从句等高频语法点,通过真题长难句拆解训练。

2. 专项突破阶段(1个月):

完形填空:每日精练1篇,总结错题中的逻辑关系误判点(如将递进误认为转折)。

阅读理解:限时训练(每篇18分钟),标注段落主旨句与转折词,培养快速定位能力。

3. 全真模拟阶段(考前1个月):

使用2006年真题进行3小时模拟,分析时间分配问题(如翻译题超时)。

错题本:分类整理高频错误类型(如动词搭配误选),标注解题思维漏洞。

(二)应试技巧优化

1. 完形填空“三遍法”:

第一遍通读掌握主旨,第二遍逐题攻克,第三遍代入答案复查逻辑连贯性。

2. 阅读“关键词定位法”:

题干关键词(人名、数字)→ 原文定位→ 精读前后三句。

3. 写作模板活用:

社会问题类作文可套用“现象—原因分析—解决方案”结构,插入真题例句(如第20题coordination强调项目协同)。

四、构建“真题-考点-策略”三位一体体系

2006年考研英语真题的价值不仅在于题目本身,更在于其揭示的命题规律与能力要求。考生需以真题为镜,通过高频考点分析明确复习重点,结合分阶段计划与技巧训练,逐步突破语言能力与应试策略的双重瓶颈。最终,将知识积累转化为“看得见的分数”,方能在竞争中占据先机。