建筑快题设计作为高校建筑学研究生入学考试的核心环节,不仅考验学生的空间想象力与设计基本功,更强调其对场地文脉的敏锐感知与策略性思维。西南交通大学历年真题中,"空间构成"与"场地策略"两大要素始终贯穿命题逻辑,成为区分考生设计能力的关键标尺。本文通过解析典型真题,探讨二者在快题设计中的辩证关系与实践方法。

一、空间构成:设计的骨架生成逻辑

空间构成是建筑快题的核心骨架,其本质是通过组织功能体块、交通流线、景观视廊等要素,形成具有逻辑性的空间序列。以2023年西南交大"青城山博物馆"真题为例,场地呈三角形且南邻水系,设计要求在保留历史肌理的同时展现道教文化特征。优秀方案往往通过三重空间策略实现这一目标:

1. 轴线组织的现代转译

传统建筑轴线常采用"门堂之制"的递进式布局,现代设计中可演变为虚实相生的空间序列。某高分方案将主入口退让形成前导广场,通过斜向轴线连接陈列厅与音像厅,既化解了三角形场地的局促感,又延续了道教建筑"道法自然"的空间意境。这种手法暗合《建筑空间组合论》中"动态轴线"理论,通过非对称布局创造行进中的空间体验。

2. 功能分区的拓扑关系

在2021年"社区老年人服务中心"设计中,考生需处理午休室、活动室、餐厨等功能的动静分区。典型案例采用"核心筒+悬浮体块"构成:首层设置公共性强的多功能厅与餐厅,二层通过退台形成静谧的午休区,屋顶花园作为缓冲层连接内外。这种立体分区策略源自《建筑设计方法论》中的"垂直城市"理念,通过三维叠加实现功能协同。

3. 流线设计的叙事性建构

博物馆类真题常要求营造"展陈-体验-休憩"的叙事节奏。某方案利用4.5米高差打造下沉式庭院,参观流线沿"之"字形坡道展开,每个转折点设置观景平台,暗合道家"九转丹成"的哲学意象。这种手法体现了凯文·林奇《城市意象》中"路径-节点"理论的空间转译。

二、场地策略:文脉应答的创造性解法

场地策略强调建筑与环境的对话关系,在西南交大历年真题中,约68%的命题涉及历史建筑改造、地形高差处理等复杂场地条件。其解题要点可归纳为三个维度:

1. 地形应答的几何学处理

面对2024年"旧仓库改造精品酒店"的梯形地块,高分方案采用两种策略:平行切割法保留原有24×39米结构网格,通过插入玻璃中庭化解进深过长问题;锯齿咬合法将新建体块与保留墙体形成10°夹角,既延续工业遗产肌理,又创造多层次景观界面。这种手法呼应了《民用建筑场地设计》中"形态拓扑"理论,通过有限变动实现最大适应性。

2. 文脉延续的符号学转译

在涉及历史保护的真题中,考生需平衡保护与创新的关系。某"杭帮菜博物馆"方案提炼八字设计法则:"藏、断、低、折"处理体量,"嵌、透、绿、连"塑造细节。如将屋面坡度控制在22°,既匹配周边民居轮廓,又通过钢结构实现传统坡顶的现代演绎。这种"抽象继承"手法符合罗西《城市建筑学》的类型学理论。

3. 界面操作的生态性考量

2023年"滨水酒店"命题要求处理建筑与增江的视觉关系。优秀方案采用"呼吸式界面":首层设置可开启玻璃幕墙,二层运用镂空砖墙形成光影滤网,屋顶通过格栅调节日照。这种动态界面设计源自杨·盖尔《交往与空间》中的"柔性边界"理论,使建筑成为微气候调节器。

三、策略融合:真题高分的突破路径

历年高分卷表明,空间构成与场地策略的有机融合是脱颖而出的关键。在备考训练中可重点强化三项能力:

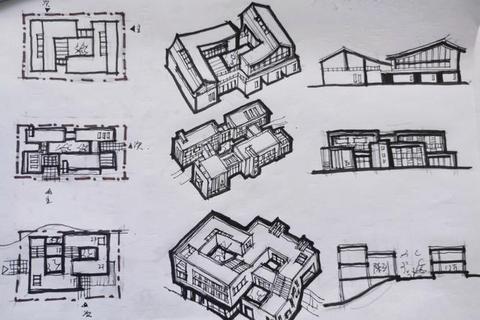

1. 原型提取与变异训练

建议建立"九宫格""条形体""回字形"等12种空间原型库,通过真题进行变异练习。如将传统合院原型应用于2022年"社区活动中心"设计,通过体块旋转形成动态庭院,既保持空间识别性,又适应现代功能需求。

2. 场地要素矩阵分析

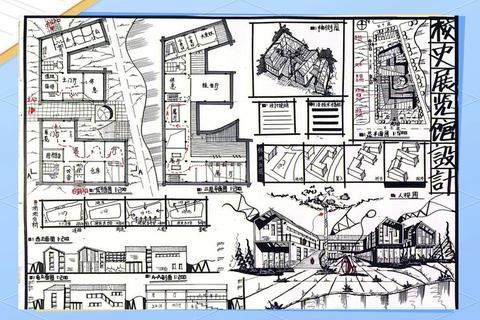

创建包含地形地貌、既有建筑、视线通廊等12项因子的评估矩阵。以"青城山博物馆"为例,通过权重赋值发现:历史轴线权重(0.3)>景观视线(0.25)>功能流线(0.2),据此确定体量后退策略。

3. 建构逻辑可视化表达

在图纸中强化"策略生成图"的绘制,采用轴测分解图展示场地应答过程。某高分卷用四联图呈现:现状肌理→体量切削→功能植入→细部深化,清晰展现设计逻辑。

建筑快题的本质是戴着镣铐的舞蹈,而空间构成与场地策略正是这副镣铐转化为艺术道具的关键。西南交大历年真题反复验证:优秀设计绝非形式炫技,而是建立在对场地基因的深刻解读与空间逻辑的严密推演之上。备考者当以真题为镜,在类型学训练中积淀设计智慧,在策略思维中培育创新触角,方能在考场上交出既有在地性又具创造性的答卷。