在艺术创作中,摄影是技术与美学的交融,而构图与光影则是其灵魂所在。2017年摄影统考真题中,这两大核心要素不仅决定了画面的视觉层次,更承载着情感传递与主题表达的功能。本文将从理论解析与实践指导两个维度,剖析如何通过科学方法掌握这两项关键技能。

一、画面构图的逻辑体系与实战技巧

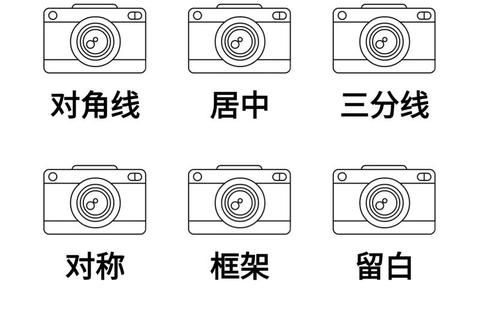

构图是摄影的骨架,决定了视觉元素的组织方式。根据统考真题的考查方向,考生需掌握以下核心原则:

1. 主次关系的动态平衡

主体是画面的视觉焦点,可通过位置、比例和对比强化其存在感。例如,将主体置于黄金分割点(约画面1/3处)能有效引导视线,同时利用陪体与背景的简化形成层次对比。2017年真题中,若考题涉及“静物特写”,建议采用“留白+对角线构图”组合,通过背景虚化(增大光圈或长焦镜头)突出主体细节。

2. 几何构图的符号化表达

不同构图形式传递特定情感:

3. 透视法则的空间构建

广角镜头能强化近大远小的透视效果,而长焦镜头则压缩空间感。例如拍摄建筑群时,广角可突出前景立柱的纵深感,长焦适合表现城市天际线的密集层次。真题中若涉及“城市景观”,建议采用“引导线+透视牵引”组合,利用道路线条与建筑轮廓形成三维空间幻觉。

二、光影运用的科学规律与创意突破

光影是摄影的血液,既能塑造形体,亦可渲染情绪。统考真题常通过光线方向、强度与色温的综合应用考查考生对场景的掌控力。

1. 光位选择的策略性

2. 动态范围的技术控制

高反差场景(如逆光人像)易导致高光溢出或暗部死黑。此时需开启HDR模式合成多张曝光,或使用渐变灰滤镜平衡天空与地面亮度。真题中若涉及“室外逆光”,建议采用“RAW格式拍摄+后期分区调整”,保留更多细节。

3. 色彩情绪的心理映射

色温与饱和度直接影响观者心理:

三、真题实战中的复合技巧应用

以2017年可能出现的“室内静物与自然光”题型为例,考生可执行以下步骤:

1. 构图设计:采用L型构图,将主体置于右下黄金分割点,左侧留白放置辅助道具(如书本或茶杯),利用窗框形成次级框架。

2. 光影调控:选择上午柔和的侧逆光,使用反光板对暗部补光,ISO控制在400以下避免噪点,光圈f/5.6平衡景深。

3. 色彩管理:设置白平衡为“阴影模式”保留暖调,后期微调橙色饱和度强化木质纹理。

四、备考策略与常见误区规避

1. 训练方法:每日完成“5分钟速构图”练习,随机选取物体进行多角度拍摄,强制使用三种以上构图法,培养空间直觉。

2. 设备优化:熟悉相机直方图判读,掌握“向右曝光”原则(确保高光不过曝的前提下尽可能提亮整体),减少后期噪点。

3. 误区警示:避免过度依赖三分法导致构图僵化;慎用大光圈虚化,背景过度模糊会削弱环境叙事功能。

摄影的本质是“选择的艺术”,而构图与光影正是选择的标尺。在统考备战中,考生需将技术规范内化为美学直觉,最终实现“理性规划”与“感性表达”的有机统一。正如王家卫在《繁花》中通过伦勃朗光与框式构图的结合,将上海滩的浮华与寂寥凝练于方寸之间——这提示我们:卓越的摄影作品,永远是精确计算与灵感激荡的共生体。