作为中国顶尖学府的中文专业研究生选拔考试,复旦大学807汉语言文学考研以其学术深度与广度成为众多学子攀登学术高峰的关键阶梯。这项考试不仅检验考生对语言、文学、文化的系统性认知,更强调运用理论分析解决实际问题的能力,其独特命题风格与核心考点体系值得深度剖析。

一、复旦807考研真题结构与核心命题逻辑

近五年真题显示,考试内容由“名词解释”“简答论述”“操作实践”“古文翻译”四大模块构成,分值占比分别为30%、30%、25%、15%。其中,语言学理论与汉语史构成学科基石,文学文本分析能力与跨学科思维则是区分考生层次的关键。

核心命题逻辑呈现三大特征:

1. 基础性与前沿性并重:如“谐声必同部”考点既涉及传统音韵学理论,又与近年出土文献研究热点关联。

2. 微观分析与宏观视野结合:操作题要求对“谓语性动词”进行结构切分后,还需论证其在汉语类型学中的价值。

3. 学术规范与创新思维平衡:古文翻译不仅考查训诂能力,更通过《侍坐》等经典文本检验考生对先秦思想流派的批判性解读。

二、学科知识体系与高频核心考点

(一)语言学基础模块

(二)文学理论模块

(三)实践能力模块

三、高效备考策略体系构建

(一)四阶段复习法

1. 基础夯实期(3-6月):

2. 专项突破期(7-9月):

3. 模拟实战期(10-11月):

4. 冲刺提分期(12月):

(二)高分答题技巧

1. 名词解释:采用“定义+例证+学术史”三维作答结构。如解析“同源词”时,需引用王力《同源字典》分类标准,并举“背/负”等典型例证。

2. 论述题:构建“理论框架-文本证据-学术争议”论证链条。分析《中原音韵》时,应关联宁继福与杨耐思的学术论争。

3. 操作题:遵循“形式描写-功能解释-类型学价值”分析路径。处理“把”字句时,需同时标注句法树与论元结构。

四、资源优化配置与心态管理

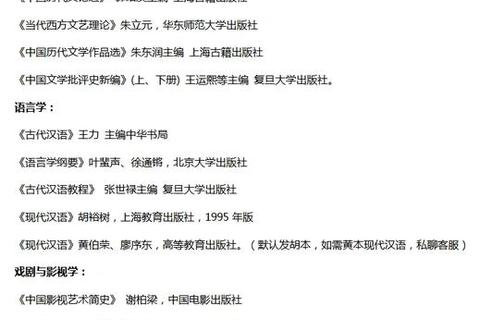

1. 教辅资料组合策略:

2. 时间管理模型:

3. 心理调适机制:

这项凝聚着百年中文学术传统的选拔考试,既是知识储备的检验场,更是学术潜力的试金石。当考生将系统化的知识架构、严谨的学术思维与创新的解题策略有机结合时,方能在激烈的竞争中脱颖而出。正如复旦校训所言“博学而笃志”,唯有在经典研读与当代学术对话中找寻平衡,才能真正叩开这座学术殿堂的大门。