国际经济法作为司法考试的重要科目,其知识体系复杂且实务性强,既考验考生对国际规则的宏观理解,也注重对典型案例的微观分析。本文结合近年真题与核心考点,从知识框架、命题规律及备考方法三个维度,为考生提供系统性解析与实战策略。

一、国际经济法核心考点与真题解析

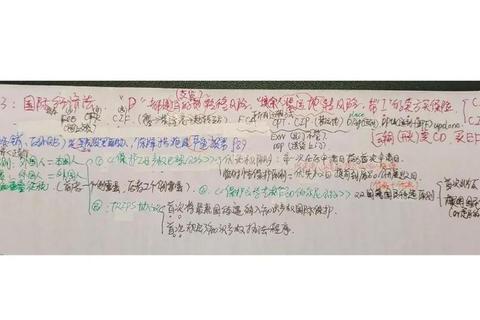

1. 国际贸易法:术语运用与公约冲突

国际贸易法的核心在于《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)与贸易术语(如CIF、FOB)的交叉适用。例如,2023年真题中曾出现“CIF术语下卖方未通知买方导致货物漏保”的案例,正确答案指出卖方需承担通知义务,而非仅依赖风险转移规则。考生需注意:

2. 国际投资法:争端解决与征收补偿

国际投资争议常涉及《解决国家与他国国民间投资争端公约》(ICSID)。例如,东道国征收外资企业时,需符合“公共利益、非歧视性、补偿及时充分”三原则。备考要点包括:

3. 国际金融法:信用证规则与单据审查

UCP600对信用证操作的修订是高频考点。例如,银行审单遵循“表面相符”原则,不探究货物实际情况。真题中曾出现“单据记载与信用证不符导致拒付”的情形,正确答案强调银行仅需审核单据一致性,无需验证货物真实性。考生需掌握:

4. 国际税法:重复征税与税收协定

税收管辖权冲突常通过双边协定解决。例如,某真题涉及“居民身份重叠导致两国对同一所得征税”,正确答案指出应通过税收抵免或豁免机制协调。关键知识点包括:

二、命题规律与失分点剖析

1. 案例化命题趋势

近年真题中,90%的题目以案例形式呈现,且多涉及多规则交叉适用。例如,同时考查CISG免责条款与不可抗力定义,要求考生区分“合同履行障碍”与“商业风险”。

2. 高频混淆点

3. 陷阱选项设计

真题常设置“半正确”选项,例如“承运人对无单放货可限制责任”看似符合《海商法》,实则根据最高法司法解释,承运人需全额赔偿货物价值及运费。

三、高效备考策略与资源整合

1. 构建知识框架:分模块突破

2. 真题精练与错题分析

3. 模拟实战与时间管理

4. 辅助资源与冲刺技巧

国际经济法司考的核心在于“规则理解+案例应用”的双重能力。考生需以真题为纲,厘清规则间的交互关系,同时通过模拟训练提升答题精准度。值得注意的是,近年考题愈发注重“中国实践”,如“一带一路投资争端解决”“跨境数据流动合规”等前沿议题可能成为新增考点。唯有将系统学习与策略优化结合,方能在竞争中脱颖而出。