随着博士研究生招生竞争的日益激烈,山西大学博士英语考试的备考已成为众多考生的核心关注点。本文通过系统分析历年真题规律,结合教育学理论与实战策略,为考生提供兼具深度与实用性的备考指南。

一、高频考点解析与命题规律

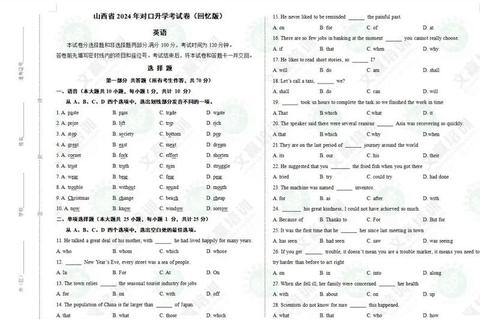

山西大学博士英语试题以"词汇运用-阅读理解-翻译能力-写作表达"为四大核心模块,其命题呈现出以下特征:

1. 词汇与语法:复合语境下的精准辨析

近五年真题中,词汇题占比稳定在20%-25%,重点考察学术场景下的高阶词汇(如paradoxical, dichotomy)及易混淆短语(如account for与contribute to)。例如2021年真题第12题要求辨析"mitigate"与"alleviate"的语义差异,需结合医学文本中"缓解症状"的语境选择。建议考生建立"真题词库",通过《征服考博英语1200题》中的同义词对比训练提升反应速度。

2. 阅读理解:跨学科文本的逻辑解构

学术论文摘要(如人工智能、环境经济学)成为主要选材来源,2023年真题首次出现三篇连续社科类文本的对比阅读。解题需掌握"四步定位法":首段抓主旨→段首尾句定框架→转折词锁定观点→数据案例作支撑。值得注意的是,2019年起题干设计开始采用"观点推断题"(如:"作者对基因编辑技术持何种态度?"),需结合语气副词与修辞手法进行深层推理。

3. 翻译与写作:学术表达的范式转换

英汉互译模块中,复杂从句拆解与专业术语转化成为难点。如2022年真题要求将"the dichotomy between theoretical postulations and empirical validations"译为中文,需注意"二分法"的学术表述。写作部分更强调论证结构的完整性,近三年议论文题目均要求采用"现象分析-理论支持-解决方案"的三段式结构。

二、应试技巧的模块化突破

基于认知负荷理论,建议采用分阶段专项突破策略:

1. 时间管理矩阵

将考试时间切割为:词汇语法(25分钟)→阅读(50分钟)→翻译(30分钟)→写作(45分钟),剩余10分钟用于填涂检查。针对阅读模块的耗时难题,可通过"题干关键词定位法"提升效率,如2020年真题中"carbon neutrality"相关题目,直接定位第三段数据部分可节省3-5分钟。

2. 错题本构建方法论

建立三维度分析体系:语言知识型错误(如虚拟语气误用)、解题策略型错误(如过度推断)、心理因素型错误(如时间焦虑)。建议使用康奈尔笔记法记录典型错题,右侧标注错误根源,底部总结规避策略。

3. 写作模板的个性化改造

避免使用通用模板,应针对山西大学命题特点设计三类模板:

每个模板需包含3-5个学科专属词汇(如pedagogical paradigm)及2组学术引用句式。

三、备考策略的系统化升级

融合刻意练习理论与自适应学习机制,制定三阶段提升计划:

1. 基础强化期(8-10周)

采用"真题词频统计+外刊精读"双轨模式,每日精读《经济学人》科技板块1篇,重点标注衔接词(however, conversely)与评价性形容词(contentious, plausible)。建议使用Anki软件建立动态记忆库,将2014-2021年真题高频词汇按艾宾浩斯曲线复习。

2. 能力突破期(4-6周)

开展"全真模拟-专项补弱-同侪互评"循环训练。每周完成2套限时模考后,组织学习小组进行"错题辩论会",特别关注争议题型(如阅读理解中的态度判断题)。此阶段可参考《考博英语难点解析》中的"错误选项特征库",识别"绝对化表述""偷换概念"等干扰项。

3. 冲刺优化期(2-3周)

实施"心理表征训练",通过可视化工具绘制各题型解题思维导图。针对写作模块,建议开发"论证工具箱":收集10个跨学科理论模型(如马斯洛需求层次)、20组权威数据(如UNESCO教育投入统计)、5类社会热点案例,建立快速调用机制。

四、认知误区与科学应对

考生常陷入三大备考陷阱:

1. 题海战术依赖症:盲目刷题导致知识碎片化,应建立"考点-错因-补救"的闭环系统

2. 模板万能论:忽视语境适配性的模板反而降低得分,需掌握"框架固定+内容动态"的灵活策略

3. 心理损耗累积:持续焦虑影响认知功能,可通过"番茄工作法+正念呼吸"调节备考节奏

通过系统分析可知,山西大学博士英语考试的本质是学术素养与策略能力的综合考察。考生需建立"知识体系-解题技术-心理素质"三位一体的备考模式,将历年真题转化为能力培养的阶梯。随着教育测量学的发展,未来备考更需关注"人题交互"中的认知建构过程,使应试准备真正成为学术能力提升的催化剂。