哲学考研作为人文社科领域的重要赛道,其备考不仅需要扎实的理论基础,更需对目标院校的命题规律有精准把握。首都师范大学哲学学科依托政法学院平台,在马克思主义哲学、中国哲学等领域形成独特优势,其真题风格既强调经典理论深度,又注重结合现实问题的思辨能力。本文将从真题核心考点、复习策略及备考误区三个维度展开分析,助力考生构建科学备考体系。

一、真题核心考点解析:命题规律与能力导向

首都师范大学哲学考研真题(科目代码715马克思主义哲学原理、920中西哲学史)的命题特点可概括为“基础与创新并重”,具体体现在以下三方面:

1. 马克思主义哲学原理的时政结合倾向

715科目近年频繁出现以唯物辩证法分析时政热点的论述题,如2024年真题“运用唯物辩证法谈谈对世界‘百年未有之大变局’的理解”。这类题目要求考生既能准确复述质变与量变、矛盾对立统一等原理,又能将其与全球治理、技术革命等现实议题关联,体现“理论解释现实”的思维逻辑。复习时应关注《求是》杂志、中央政策文件中的哲学表述,建立“原理库-案例库”双向索引。

2. 中西哲学史的综合性与原著渗透

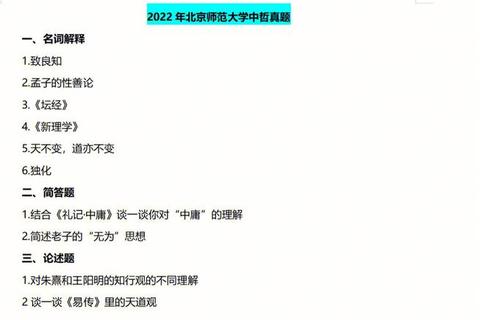

920科目涵盖6道名词解释、4道简答及2道论述题,题量大且强调跨知识点整合。例如2024年要求“结合古希腊本原学说分析对后世影响”,需横向对比泰勒斯“水本原”与赫拉克利特“火本原”的异同,并纵向关联近代科学哲学中的还原论思想。真题常直接引用原著片段(如维特根斯坦“狮子开口说话”命题),要求考生具备文本解读能力,建议补充《西方哲学原著选读》等拓展资料。

3. 逻辑学与学的交叉考察趋势

尽管首师大未单独设立逻辑学专业科目,但其宗教学、学方向的试题常融入逻辑推理元素。例如2023年宗教学复试题目涉及命题逻辑与归纳法的宗教应用,要求考生从“实践标准确定性”辨析宗教经验论证的有效性。此类题目需掌握《逻辑学导论》中的形式化分析方法,并熟悉帕斯卡赌注等经典模型。

二、分阶段复习策略:从知识积累到实战突破

基于首师大真题特点,备考可划分为三阶段,逐步实现“理论内化→应用强化→精准输出”的进阶目标。

1. 基础巩固阶段(3-6月):构建框架与重点突破

2. 强化提升阶段(7-9月):真题演练与思维建模

3. 冲刺整合阶段(10-12月):热点预测与查漏补缺

三、常见误区与避坑指南

1. 过度依赖参考书目:首师大官方书单(如《马克思主义哲学原理》李秀林版)仅提供基础框架,近年真题中现象学、分析哲学等内容需补充张祥龙《现象学导论》、徐友渔《分析哲学教程》等高阶读物。

2. 忽视答题技巧训练:部分考生误将“知识储备”等同于“高分能力”,忽略答题的逻辑呈现。建议使用“PEEL法则”(Point观点-Explanation解释-Evidence证据-Link总结)结构化表达,避免思维碎片化。

3. 盲目追求复习广度:首师大命题具有显著的核心聚焦特征,如西方哲学史中康德、黑格尔相关考点占比超40%。应遵循“二八定律”,将70%精力投入高频模块,30%用于边缘知识点扫盲。

首都师范大学哲学考研既是对经典理论的检验,更是对思辨能力与时代敏锐度的综合考察。考生需以真题为纲,构建“理论深度+现实关联+逻辑严谨”的三维能力体系,同时关注学科动态与命题趋势变化。正如海德格尔所言“哲学的本质在思之追问”,备考过程本身即是一场思维的淬炼之旅。系统规划、精准发力,方能在竞争中脱颖而出。