在考研备考的攻坚阶段,化学科目因其知识体系庞杂、题型灵活多变的特点,成为许多考生突破的难点。如何通过真题解析把握命题规律,将有限的时间投入高频考点与核心题型,是提升复习效率的关键。本文将从真题价值、知识框架拆解、题型策略三个维度,系统梳理化学考研的备考路径。

一、真题解析:从“应试工具”到“战略地图”

历年真题不仅是检测知识掌握程度的标尺,更是揭示学科命题逻辑的密码。以华南理工大学820有机化学真题为例(2001-2020年),其考点分布表显示:亲核取代反应(年均考查3.2次)、立体化学分析(占比18%)、多步骤有机合成设计(占简答题60%)构成三大核心模块。此类数据印证了“二八定律”——80%的分数往往来自20%的高频考点。

真题的深层价值体现在三个方面:

1. 命题趋势感知:如厦门大学619有机化学2018年后增加波谱解析与合成路线设计复合题型,要求考生从核磁共振氢谱反推分子结构,并结合逆合成分析设计路径。

2. 知识盲点定位:分析化学中滴定终点判断误差(如酚酞与甲基橙双指示剂法)、原子吸收光谱线宽影响因素等知识点,在近五年真题中重复出现率达73%。

3. 答题规范训练:AP化学FRQ评分案例显示,计算类题目失分主因并非结果错误,而是公式推导步骤缺失或单位书写不规范,这提示需建立标准化答题模板。

二、核心考点矩阵:构建化学知识网络

化学考研的核心考点呈现“基础模块+交叉融合”特征,需建立三维知识框架:

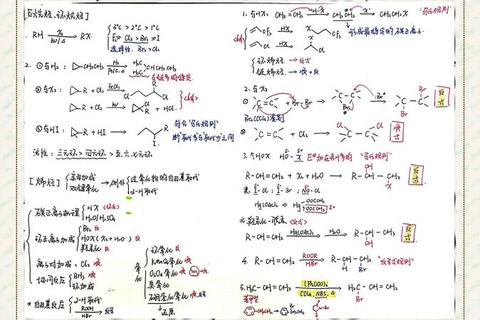

(一)有机化学攻坚要点

1. 反应机理:重点掌握SN1/SN2反应中的立体化学变化、Diels-Alder反应的区域选择性控制。如2025年真题要求解析Wittig反应中叶立德中间体的电荷分布对产物构型的影响。

2. 合成设计:通过逆合成分析法拆解复杂分子,例如以苯甲醛为起点构建β-内酰胺类化合物时,需综合运用Grignard试剂扩链、Mitsunobu反应等策略。

3. 波谱解析:核磁共振氢谱的偶合常数分析(如J值判断顺反异构)、质谱中的麦氏重排特征峰识别构成解题突破口。

(二)物理化学高频模块

1. 热力学计算:聚焦Gibbs自由能变与反应方向判断,需熟练运用ΔG=ΔH-TΔS公式,注意相变过程熵变的特殊处理。

2. 电化学应用:Nernst方程在浓差电池、pH传感器设计中的变形计算,近年常与界面双电层理论结合考查。

3. 动力学分析:过渡态理论中的活化熵影响因子、酶催化反应的米氏方程非线性拟合为难点。

(三)分析化学得分关键

1. 仪器分析原理:原子吸收光谱的多普勒变宽效应、高效液相色谱的梯度洗脱优化原则需理解物理本质。

2. 误差控制方法:通过2021年武汉大学真题可见,置信区间计算与F检验/t检验联用成为假设检验类题目的新趋势。

三、题型突破策略:从“会做”到“快准”

(一)选择题提速技巧

1. 极限值代入法:如判断溶液pH时,假设弱酸完全离解计算极值范围。

2. 维度分析法:处理热力学参数时,通过单位运算验证公式正确性(如熵变单位应为J·mol⁻¹·K⁻¹)。

(二)综合题高分模板

1. 有机合成题:采用“目标分子→关键中间体→官能团转换”的树状拆解法,标注每步反应的区域选择性与立体专一性控制要点。

2. 实验设计题:参照AP化学FRQ评分标准,答案需包含自变量/因变量定义、控制变量列表、误差量化分析三个要素。

(三)计算题规范表达

1. 公式引用:先写出原始方程(如Clapeyron方程),再代入变形。

2. 单位换算:涉及压力单位时统一采用Pa或bar,避免混用atm。

3. 有效数字:按题目要求保留位数,中间计算过程多保留1-2位防止误差累积。

四、备考节奏优化:四阶渐进模型

1. 基础夯实阶段(3-6月):完成教材精读与知识框架搭建,配合章节习题巩固,重点标注真题中出现过的例题。

2. 专题突破阶段(7-9月):按考点分类进行专项训练,例如集中攻克“配位滴定中的副反应系数计算”等难点。

3. 真题淬炼阶段(10-11月):采用“限时模考+错题归因”法,分析2015-2025年真题,建立个人易错点数据库。

4. 冲刺调节阶段(12月):通过复旦721物理化学等优质模拟题查漏补缺,重点复习统计热力学配分函数等低频但易突袭考点。

在化学考研的征途中,真题解析如同航海罗盘,既指引复习方向,也警示知识暗礁。考生需将“考点分析-题型拆解-策略优化”三者动态结合,通过科学规划的四阶复习,最终在考场上实现从量变到质变的跨越。正如量子力学中的隧道效应——当知识储备的能量势垒被持续突破,成功的概率终将指数级增长。