刑法卷四作为法律职业资格考试的重要组成部分,其真题解析不仅反映了法学理论的核心框架,更直接指向实务中的复杂争议。近年来,考试命题呈现出“基础与前沿并重、理论与实务交织”的特点,要求考生既能精准掌握犯罪构成、共犯责任等传统高频考点,又需具备解决新型案件、司法解释动态的思辨能力。本文从真题高频考点切入,结合实务难点与备考策略,为考生提供系统性解析路径。

一、高频考点解析:理论框架与命题规律

刑法卷四的命题始终围绕犯罪论体系与分则重点罪名两大主轴展开。从近五年真题统计看,以下三类考点占比超过70%:

1. 犯罪构成要件的动态认定

犯罪构成作为刑法总论的核心,涉及主观故意、过失的区分,不作为犯的作为义务来源,以及因果关系判断等。例如,2023年真题中“网约车司机未制止乘客跳车致其死亡案”,要求考生结合不作为犯的保证人地位理论,分析司机是否存在刑法上的救助义务。此类题目需注意司法解释的更新,如《刑法修正案(十二)》对民营企业保护的新规定,直接影响主观故意的认定标准。

2. 共同犯罪的责任划分

共犯的归责原则、间接正犯的认定及共犯过剩问题频繁出现。以2024年真题“甲乙合谋绑架误拘他人案”为例,需厘清实行犯(丙)与共谋者(甲、乙)的责任边界:丙因不知对象错误单独构成非法拘禁罪,而甲、乙基于绑架故意构成绑架罪未遂,二者在非法拘禁范围内成立共犯。此处需注意“部分犯罪共同说”在实务中的适用差异。

3. 罪数形态与竞合关系

想象竞合与法条竞合的区分、结果加重犯的认定是难点。例如,2025年真题“污染环境致人死亡案”中,行为人排放有毒物质造成多人伤亡,需同时判断是否构成污染环境罪与过失致人死亡罪的竞合,以及结果加重犯的成立条件。此处需结合《环境犯罪司法解释》中“严重污染环境”的具体标准进行论证。

二、实务难点剖析:从理论到案例的转化困境

真题中的案例分析往往以真实判例为蓝本,呈现三大实务争议焦点:

1. 罪名界分的模糊地带

如“敲诈勒索与行使权利行为的区分”:2025年某真题要求考生分析“以曝光企业排污证据索要赔偿”的行为性质。实务中需综合考量索财手段的正当性、权利基础的合法性,避免将正当维权与刑法第274条混同。此处可参考最高人民法院第147号指导案例的裁判要旨。

2. 结果加重犯的因果关系认定

在“非法拘禁致人死亡”类案件中,实务界对“基本行为与加重结果是否具有直接关联”存在分歧。例如,拘禁过程中被害人因过度恐惧引发心脏病死亡,若拘禁手段未直接施加暴力,则需通过“相当因果关系说”判断结果归责。此类问题要求考生熟练掌握“客观归责理论”的三阶判断法。

3. 新型犯罪行为的定性争议

随着技术发展,涉数据犯罪、网络共同犯罪等新型案件成为命题热点。例如,2024年真题“利用爬虫技术非法获取公民信息案”,需辨析非法获取计算机信息系统数据罪与侵犯公民个人信息罪的竞合关系,同时判断技术提供者是否构成帮助犯。此处需注意《网络安全法》与刑法第285条的衔接适用。

三、备考策略:高效突破瓶颈的方法论

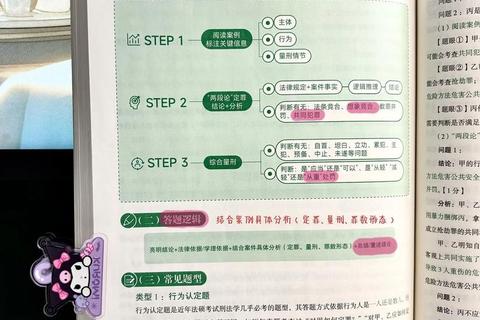

1. 构建“三位一体”知识体系

2. 分阶段强化应试能力

3. 工具与资源的精准运用

四、在动态平衡中实现能力跃迁

刑法卷四的备考本质是“规范理解力”与“实务判断力”的融合过程。考生需以高频考点为锚点,深入理解司法解释的动态变化,同时通过案例训练培养“法律人思维”——即在事实与规范之间反复校验,最终形成逻辑自洽的论证链条。值得注意的是,近年命题更倾向于“开放性设问”(如“试论保护民营企业的刑法举措”),这要求考生不仅掌握通说观点,还需了解学术前沿争议,从而在考试中展现多维度的分析能力。唯有将体系化知识储备与灵活的实务思维相结合,方能在这场“法律职业入场考试”中脱颖而出。