涉外民事法律冲突的妥善解决是全球化背景下司法实践的核心挑战之一,如何精准运用法律适用规则直接影响国际商事交往的公平性与效率。本文基于2013年司法考试真题,结合典型案例与司法解释,系统解析涉外民事法律冲突的解决路径及适用规则,为法律从业者提供兼具理论深度与实践价值的参考。

一、法律冲突的核心领域与解题逻辑

涉外民事案件的法律适用问题通常围绕四个维度展开:冲突规范的识别、准据法的确定、强制性规定的适用以及司法协助程序的执行。以2013年真题为例,35题涉及食品安全与外汇管制的强制性规范适用,明确我国《涉外民事关系法律适用法》第四条关于强制性规定的直接适用原则。此处需注意司法解释对“直接适用的法”范围的扩展,不仅包括民事实体法,还涵盖行政监管规范,如《最高人民法院关于适用〈涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释(一)》第十条将行政法规纳入直接适用范畴。

在解题策略上,需遵循“三步分析法”:首先识别法律关系性质(如合同、侵权或婚姻家庭),其次判断是否存在强制性规范排除意思自治,最后依据冲突规范确定准据法。例如39题关于涉外送达的程序规则,需结合《海牙送达公约》与中国《民事诉讼法》第267条,确认电子送达的合法性以突破传统送达方式的局限性。

二、关键法律适用规则的实践展开

1. 强制性规范与意思自治的平衡

直接适用法制度体现国家主权对特定领域的管控需求。如35题中涉及食品安全问题的法律适用,即便当事人协议选择英国法,法院仍需优先适用中国法。此时需注意《涉外民事关系法律适用法》司法解释(二)对“社会公共利益”的扩大解释,将劳动者权益、金融安全等纳入考量。但该制度的适用需严格限制,避免滥用导致国际私法体系的碎片化。

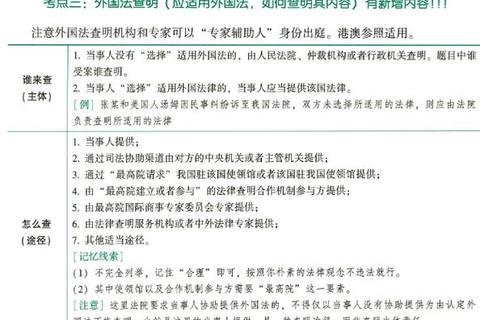

2. 外国法律查明的程序优化

36题聚焦外国法查明的责任分配与程序规则,揭示《涉外民事关系法律适用法》第十条与司法解释的衔接机制。最新司法解释(二)明确七种查明途径,包括使领馆协助、法律专家意见及国际商事专家委员会机制。实践中需注意“合理努力原则”,即法院不得简单以当事人未提供为由认定外国法无法查明,而应主动通过多元化渠道获取法律信息。

3. 经常居所地的动态认定标准

37题关于劳务派遣人员经常居所地的判定,凸显《司法解释(一)》第十五条的核心要义:连续居住一年以上且形成生活中心的客观标准,同时排除劳务派遣、就医等临时性居留情形。该规则在跨境劳动纠纷中具有重要应用价值,如2014年真题中劳动者工作地难以确定时,转采用人单位主营业地法。

三、特殊领域法律适用的难点突破

1. 国际商事仲裁裁决的承认与执行

38题通过《纽约公约》第五条阐释仲裁裁决审查的“穷尽性”原则,强调法院不得超出公约列明的七项理由拒绝承认执行。但需注意“超裁裁决”的处理规则:若裁决事项可分,仅拒绝承认超裁部分而非全案否定。这与《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定》的实践指引形成呼应。

2. 涉外婚姻家庭关系的法律选择

77题夫妻人身关系与财产关系的法律适用差异,体现《涉外民事关系法律适用法》第23-24条的分层设计:人身关系以共同经常居所地法为基准,财产关系允许有限度的意思自治。实务中需警惕“跛脚婚姻”现象,如2017年真题中跨境离婚案件涉及多法域效力冲突时,需运用公共秩序保留制度协调法律差异。

四、司法实践的策略建议与备考指引

1. 法律检索能力的专项训练

外国法查明环节要求法律工作者掌握LexisNexis、Westlaw等数据库的使用技巧,同时熟悉最高人民法院国际商事法庭的域外法查明平台运作机制。备考中需重点梳理《法律适用法》与《民法典》的衔接条款,如合同领域意思自治范围的收缩趋势。

2. 典型案例的类比推理方法

通过“巴布科克诉杰克逊案”理解最密切联系原则的司法运用逻辑,结合2015年动产物权纠纷真题,掌握“法律事实发生时物之所在地法”的适用条件。建议建立案例对比表,区分不同情形下的连结点选择规律。

3. 司法解释动态的追踪机制

2023年《涉外民事关系法律适用法司法解释(二)》的创新点包括:拓宽查明途径、明确审查程序、强化专家意见的采信规则。考生需关注此类立法更新对传统解题模型的修正影响,如外国法查明责任从“当事人主导”转向“法院主导”的趋势。

涉外民事法律冲突的解决本质上是不同法域价值理念与制度逻辑的协调过程。通过2013年真题的系统解析可见,法律适用规则的精准把握既需要扎实的理论根基,更离不开对司法实践动态的敏锐洞察。未来随着《司法解释(二)》的实施,涉外审判将呈现“规则精细化”与“程序透明化”的双重特征,这对法律从业者的专业素养提出更高要求。