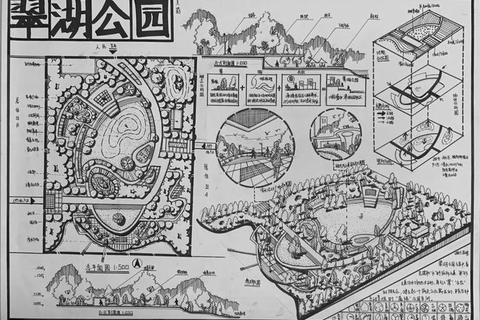

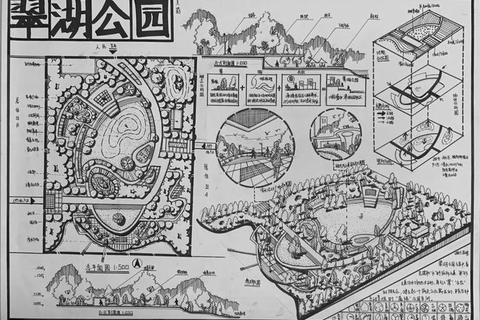

翠湖景观快题设计作为北京林业大学风景园林考研的经典题型,不仅考验考生对场地特征的敏锐感知,更要求其在有限时间内完成从概念到空间落地的系统性设计。本文以历年北林真题为蓝本,结合生态、功能与美学融合的设计逻辑,解析快题设计的核心策略与空间营造技巧,为考生提供兼具理论深度与实践价值的备考指导。

一、场地分析与适应性设计:破解高差与水文的核心命题

翠湖类考题常以复杂地形与水文关系为基底,要求设计者通过系统性分析与适应性设计回应场地挑战。例如,2023年北林真题中,场地南高北低的高差(约10-30米)与贯穿东西的水系构成核心矛盾。对此,设计需遵循以下原则:

1. 地形分层处理策略

台地化设计:针对陡坡区域(如10米高差范围),采用台地、台阶与坡道组合,既缓解交通压力,又形成梯田式景观(如梯田禾田带)。例如,通过设置观景平台与栈道串联不同标高区域,强化竖向空间的游览体验。

微地形重塑:对平坦区域进行微地形堆坡,结合植被种植形成视觉焦点与空间围合,避免单调感。如利用覆土建筑或草坡遮蔽不利视景,同时创造雨水滞蓄空间。

2. 水系连通与生态修复

水系网络构建:打通孤立水体(如湖面与池塘),形成连贯的蓝绿系统。例如,2023年真题通过引水渠将南部陡坡径流导入主湖,既解决排水问题,又形成跌水景观。

驳岸多样化设计:结合水位变化(如消落带高差30米),采用自然草坡、生态石笼与人工栈道组合,兼顾生态性与亲水性。上海后滩公园的梯级湿地净化系统可作为参考,通过挺水植物带实现水质净化与生境营造。

二、功能布局与人文叙事:平衡城市需求与场地记忆

翠湖类场地往往位于城市滨水区或历史街区周边,需在设计中回应城市功能衔接与文化记忆延续的双重需求。

1. 功能分区与流线组织

动静分区法则:北侧临近商业区布局集散广场、文化展演等开放空间,南侧结合山地设置静谧休憩区。例如,通过轴线连接主入口广场与保留建筑,形成“开放—半开放—私密”的空间序列。

复合型游线设计:一级园路串联东西滨河绿带,二级路沿水系形成亲水环线,三级步道深入密林区。参考西溪湿地公园的“多层式绿色廊道”,通过路径宽窄变化引导游览节奏。

2. 文化要素的转译与创新

保留建筑活化:对传统建筑(如真题中的地域性院落)进行扩建,通过连廊、观景亭延伸至水中岛屿,形成“院中有水,水中有院”的意境。俞孔坚在岐江公园设计中,将旧船厂铁轨转化为景观元素,此手法可借鉴于工业遗址类场地。

叙事性场景营造:利用铺装图案(如砖石拼贴地域符号)、景观小品(如锈钢板雕刻历史事件)构建文化记忆点。例如,在滨水区设置“渔耕文化”体验区,结合栈道渔网装置增强互动性。

三、空间营造技巧:从宏观结构到微观体验

快题设计的空间品质体现在层次丰富性与尺度适宜性,需通过以下手法实现:

1. 结构性要素控制

轴线与视廊:主轴线连接城市界面与湖心岛,次轴线贯穿保留建筑与制高点。参考2017年真题的“放射状轴线系统”,通过林荫大道、樱花廊道强化空间导向。

边界渗透设计:采用“金角银边”法则,在场地边缘布置密林带隔离噪音,内部通过疏林草地形成透景线。如南昌鱼尾洲公园利用漂浮森林软化硬质边界,实现生态与城市的柔性过渡。

2. 植物与空间的互动

季相与空间界定:上层乔木(如银杏、元宝枫)塑造天际线,中层灌木(如紫叶李、连翘)划分空间,下层地被(如鸢尾、玉簪)丰富质感。陡坡区可种植攀援植物(如地锦)固土造景。

生态群落构建:滨水区搭配芦苇、香蒲等净化植物,湿地岛种植水杉、落羽杉形成鸟类栖息地。参考群力湿地公园的“海绵体”设计,通过植物群落调节微气候。

四、快题应试策略:从方案构思到图纸表达

针对北林3小时快题改革趋势,考生需掌握以下实战技巧:

1. 高效设计流程

20分钟构思阶段:快速标注等高线、水系、保留物;用泡泡图划分功能分区,确定主次入口。

1小时草图阶段:优先绘制总平面图骨架,标注关键节点(如观景塔、亲水平台);同步构思剖立面关系。

2. 图纸表达要点

层次化表现:马克笔采用“浅—中—深”三阶上色法,重点突出核心区(如主广场用暖色调),次要区域简化(如密林区用冷灰平涂)。

分析图点睛:增加“生态策略分析图”(如雨水径流路径)、“文化叙事轴测图”,展现设计深度。

翠湖类快题设计本质是生态、功能与美学的系统整合。考生需在训练中培养“问题导向”思维,通过典型案例解析(如俞孔坚生态修复项目)与真题模拟,掌握从场地分析到空间落地的完整逻辑。唯有将理论积淀与手绘表达深度融合,方能在激烈的考研竞争中脱颖而出。