教育类考试作为选拔教育人才的重要途径,其命题规律与答题策略始终是考生关注的焦点。2017年311教育学统考真题不仅反映了学科核心知识的考查方向,更揭示了教育学理论与教育实践的深度融合。本文将从高频考点、命题趋势、答题策略及备考建议四方面展开分析,为考生提供系统性指导。

一、高频考点解析:理论与实践的交叉点

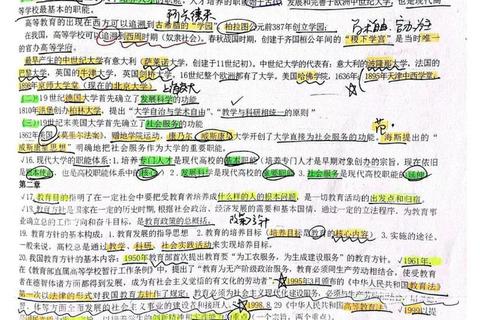

2017年真题中,高频考点集中于四大模块:教育基本理论、教育心理学、中外教育史及教育研究方法。其中,批判教育学、人的全面发展理论和价值澄清模式等知识点成为命题重点。例如,选择题第1题通过“知识与权力意识形态关系”考查批判教育学的核心观点,要求考生理解阿普尔关于教育与权力结构的动态关系。这类题目不仅需记忆知识点,还需结合现实教育问题进行分析,体现“理论-实践”的双重维度。

在教育心理学领域,布鲁姆教育目标分类学的应用尤为突出。如语文教师布置古诗写作作业的题目,要求考生辨析该任务在认知目标中的层级(分析、综合或评价),强调对“知识应用”与“高阶思维”的区分。此类题目提示考生需掌握教育目标分类的实践意义,而非仅停留于概念记忆。

中外教育史部分侧重考查制度演变与思想流派的对比。例如,我国古代《学记》中“小成”与“大成”的阶段性划分,以及赫尔巴特与杜威教育思想的冲突与互补,均要求考生构建历史脉络与理论关联。

二、命题趋势:从知识复现到能力导向

近年教育学统考呈现出三大趋势:情境化命题、综合能力考查及跨学科融合。2017年真题中,约30%的题目以教育情境为背景,如“学生课堂冲突处理”“教师教学失误应对”等,要求考生运用教育机智和教育组织管理原则提出解决方案。这类题目需结合教育学原理(如尊重学生主体性)与心理学策略(如冲突调解技巧),体现多维知识整合能力。

辨析题与材料分析题的比重增加,强调逻辑推理与批判性思维。例如,辨析“教育民主化等同于教育机会均等”时,需从“机会均等”“师生关系民主化”“教育内容多元化”三层次展开论证,避免片面化结论。材料分析题则要求考生从案例中提取关键信息,如结合“全民教育”政策背景分析教育公平问题,需调用政策文件、统计数据及理论模型进行论证。

三、答题策略:科学方法与效率优化

1. 客观题:精准定位与排除干扰

单项选择题需紧扣题干关键词,善用排除法。例如,涉及“教育定义分类”的题目,需区分规定性定义(作者自定义)、性定义(常规用法)与纲领性定义(价值导向),避免混淆概念边界。对争议选项,可回归教材原文或权威理论进行验证。

2. 主观题:结构化表达与实例支撑

3. 时间分配:模块化与优先级

建议按“选择题(35分钟)-辨析题(25分钟)-简答题(60分钟-论述题(70分钟)”分配时间,预留5分钟复查。对难题可暂时标记,避免陷入耗时僵局。

四、备考建议:系统规划与针对性突破

1. 知识体系构建:

2. 模拟训练与反思:

3. 热点追踪与跨学科学习:

2017年311教育学真题的解析揭示了一个核心规律:教育学考试已从“知识考核”转向“素养测评”。考生需在掌握理论框架的基础上,培养解决复杂教育问题的实践智慧。通过科学规划、策略优化与持续反思,方能在竞争中脱颖而出,迈向教育职业的新高度。