马克思主义基本原理概论(简称"马原")作为高校思想政治理论课程的核心组成部分,其分析题在历年考试中始终占据重要地位。这类题型不仅考察学生对基础理论的掌握程度,更强调运用唯物辩证法、历史唯物主义等核心观点分析社会现象的能力。随着考试命题逐渐向"能力导向"转型,考生需突破传统背诵模式,建立理论联系实际的思维框架,方能应对日益复杂的命题趋势。

一、核心考点解析:构建理论体系的三重维度

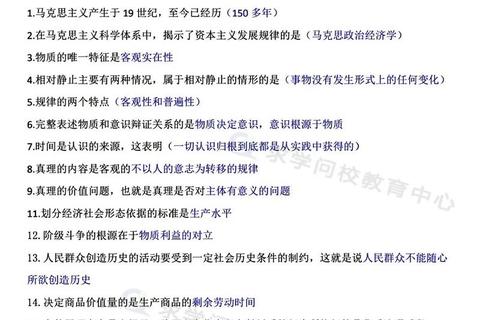

马原分析题的命题核心始终围绕哲学、政治经济学与科学社会主义三大板块展开,其中唯物辩证法、剩余价值理论、社会基本矛盾规律等概念是高频考点。近年真题显示,命题组倾向于通过"材料+设问"的形式,要求考生完成"原理定位—逻辑推演—现实映射"的三步分析。例如,2023年真题以"数字经济时代劳动形态变化"为背景,要求考生运用劳动价值论分析技术变革对生产关系的影响,这既需要准确识别"抽象劳动与具体劳动"等核心概念,又需结合材料阐释技术要素如何重塑价值创造过程。

值得注意的是,命题方向呈现"微观切入、宏观关联"的特点。以"矛盾分析法"为例,2021年真题通过"乡村振兴中传统技艺保护与现代化转型的冲突"这一具体案例,要求考生运用矛盾的普遍性与特殊性原理展开论述。此类题目往往在表面现象中隐藏着对"主要矛盾与次要矛盾辩证关系"的考察,考生若仅停留在矛盾概念的机械复述,极易偏离得分要点。

二、命题趋势演变:从知识再现到思维建模

近五年真题的统计分析表明,马原分析题正经历三个显著转变:其一,时政热点与理论原理的结合更加紧密。例如"共同富裕"政策与"社会主义本质理论"的关联、"双碳目标"与"人与自然物质变换理论"的呼应,均要求考生具备将政策语言转化为哲学话语的分析能力。其二,跨章节知识综合运用成为常态。2022年真题关于"全过程人民民主"的论述,就需同时调动"社会存在与社会意识关系"(唯物史观)与"认识的反复性与无限性"(认识论)两套理论体系。其三,反押题倾向强化,命题组通过设置"非常规设问角度"检验考生的思维灵活性,如2020年真题要求用"真理的客观性"原理分析"抗疫中的谣言治理",打破了该原理多用于科技类题材的固有认知。

这一趋势反映出考核目标已从"知识记忆"转向"思维建模"。考生需建立"概念网络—方法论工具—现实问题"的立体认知结构,例如将"质量互变规律"与"新发展理念中的高质量发展"建立逻辑关联,或通过"否定之否定规律"解读改革开放进程中的阶段性挑战。

三、备考策略优化:四步突破法实现精准提分

第一步:框架重构,打破章节壁垒

传统按教材章节逐点复习的方式难以应对综合型命题。建议以"哲学方法论—资本主义运行规律—社会主义实践逻辑"为主线,绘制跨章节思维导图。例如将"辩证唯物主义认识论"与"科学社会主义实践观"结合,理解"实践—认识—再实践"循环对社会主义建设路径的指导意义。

第二步:真题深挖,提炼应答范式

近十年真题中,约75%的考点存在重复或变形再现。考生应建立真题数据库,按"设问类型—对应原理—分析角度"进行分类整理。例如针对"如何理解……"类问题,总结出"定义阐释+适用范围+材料印证+现实启示"的应答模板,既能保证答题结构的完整性,又能避免泛泛而谈。

第三步:时政嫁接,强化理论应用

建议每周梳理《》理论版、《求是》杂志等重点刊物中与马原相关的政策解读,建立"政策表述—马原原理—分析视角"的对应关系库。例如将"构建新发展格局"与"内因外因辩证关系"关联,或通过"系统观念"解读"全国统一大市场建设"的战略部署。

第四步:模拟实战,提升思维敏捷度

定期进行限时训练,重点培养三种能力:①快速识别材料关键词的能力(如"对立""转化""螺旋式"等提示性词汇);②多原理联想的发散思维能力(如从"生态保护"联想到"人与自然关系""矛盾同一性""可持续发展观"等多个考点);③精准表述的学术语言组织能力,避免因口语化表达丢失采分点。

四、常见误区警示:避开备考陷阱

1. 机械记忆陷阱:过度依赖"万能模板",忽视具体问题具体分析。例如将"矛盾的普遍性"套用于所有涉及对立关系的题目,却未能结合材料说明矛盾的特殊表现。

2. 理论割裂陷阱:孤立理解哲学概念,未与政治经济学、科学社会主义建立联系。如分析"资本循环"问题时仅停留在流通领域讨论,未触及"资本主义基本矛盾"的本质层面。

3. 脱离语境陷阱:简单罗列原理,缺乏对材料逻辑的针对性回应。如在分析"科技"问题时,直接照搬"科学技术二重性"理论,却未结合材料中的具体技术形态(如AI、基因编辑)展开论述。

在动态平衡中掌握主动权

马原分析题的备考本质是一场思维革命。考生需在理论深度与视野广度之间建立平衡,在历史逻辑与现实关怀之间架设桥梁,在应试技巧与学术素养之间寻求统一。唯有将马克思主义的立场、观点、方法内化为分析工具,方能在瞬息万变的命题趋势中把握主动权,将抽象的哲学原理转化为破解现实问题的金钥匙。这种能力的锻造,不仅关乎考试成败,更是终身受益的思维财富。