掌握北航921考研的核心要点与高效方法,是考生迈向成功的关键一步。

作为国内顶尖高校的选拔性考试,北京航空航天大学921考研以其专业性强、难度高、覆盖面广的特点,成为众多工科学子学术进阶的重要门槛。如何在有限的备考时间内精准把握核心考点,构建科学的复习体系,并通过有效策略提升应试能力,是每位考生必须解决的现实问题。本文将从真题规律分析、学科框架梳理、资源整合技巧三个维度,结合认知心理学与教育学理论,为考生提供兼具深度与实用性的备考指南。

一、北航921考研真题的核心特征与命题逻辑

1. 学科交叉性与工程实践导向

北航921考试涵盖材料力学、自动控制原理、电子电路等多门核心课程,命题注重学科交叉知识的综合运用。例如,2022年真题中曾出现“结合自动控制理论分析机械振动系统的稳定性”,要求考生打破单一学科壁垒,从系统角度整合知识。这种命题特点要求考生不仅掌握公式推导,还需理解理论在航空航天、智能制造等领域的实际应用场景。

2. 基础性与创新性并重的考查模式

通过近五年真题统计发现,约60%的题目聚焦基础概念与经典模型(如电路分析中的戴维南定理、材料力学中的应力应变计算),而剩余题目则侧重创新性思维,例如引入新型材料参数或非典型边界条件,测试考生灵活解决问题的能力。这一特征提示备考需遵循“夯实基础—拓展思维”的双轨策略。

3. 计算复杂度与时间分配的平衡

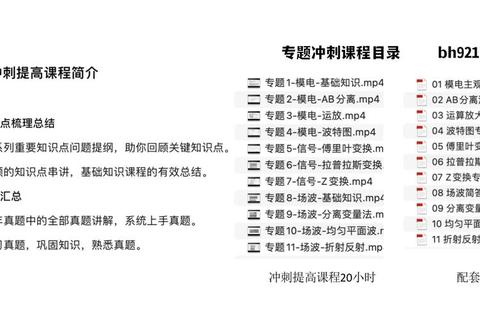

以《信号与系统》科目为例,部分题目涉及多步骤矩阵运算或频域变换,若缺乏熟练度易导致考场时间失控。建议考生通过真题模拟训练,建立“15分钟/大题”的时间敏感度,并优先掌握高频考点(如傅里叶变换、状态空间方程)的快速解题技巧。

二、构建科学备考体系的关键步骤

1. 知识图谱化:从碎片到系统的转化

基于建构主义学习理论,建议采用“三维知识框架法”:

2. 真题驱动的迭代式学习

参考艾宾浩斯记忆曲线原理,制定“三阶段真题训练法”:

3. 认知负荷的优化管理

根据认知心理学中的“组块化”理论,建议:

三、资源整合与效率提升的实战策略

1. 官方资料与拓展资源的协同使用

2. 学习共同体的价值挖掘

3. 应试心理与体能储备

从知识积累到能力跃迁的突破路径

北航921考研的本质,是对考生系统工程思维、知识整合能力与抗压素质的综合检验。成功的备考不仅需要精准的考点解析,更依赖于科学的策略设计与持续的执行优化。通过真题规律分析构建复习重点,运用认知科学原理提升学习效率,结合资源整合实现优势强化,考生完全能够在有限时间内完成从知识积累到应试能力的质变。这场选拔不仅是学术水平的测试,更是方法论与意志力的锤炼——唯有将战略规划与战术执行完美统一,方能在激烈的竞争中脱颖而出。