在刑法学体系中,犯罪构成与刑事责任的辨析不仅是理论研究的核心命题,更是司法实践与法硕考试的关键考点。准确把握二者的内在关联与适用逻辑,对于构建科学的刑法思维、提升实务判断能力具有基础性意义。本文将从理论框架、司法适用及备考策略三个维度展开系统分析。

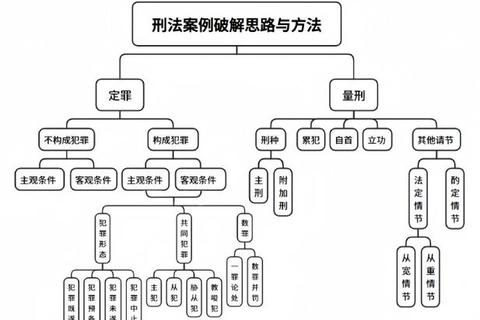

一、犯罪构成的理论体系与实践功能

犯罪构成是刑法规定的、决定某一行为构成犯罪所必需的主客观要件总和,其本质在于通过法律规范将社会危害性行为类型化。当前我国刑法理论存在两大主流学说:

1. 四要件说(传统理论框架)

由犯罪客体、客观方面、主体、主观方面构成。例如,在故意罪中,客体为生命权,客观要件需存在非法剥夺生命的行为,主体需达到刑事责任年龄且具备责任能力,主观要件需具有故意。这一体系强调要件间的整体性,便于司法人员快速锁定案件焦点,但存在逻辑层次模糊的缺陷。

2. 三阶层体系(法考采用标准)

将犯罪成立条件划分为构成要件符合性、违法性、有责性三个递进层次。以盗窃罪为例,首先判断是否存在“非法占有目的+秘密窃取行为”(构成要件符合性),其次排除正当防卫等违法阻却事由,最后审查行为人是否具备刑事责任能力(有责性)。该体系更注重评价的精细化,契合现代刑法“先客观后主观”的审查逻辑。

实务启示:司法实践中常出现构成要件交叉案例。例如,甲误将他人宠物犬当作野生狐狸猎杀,需运用“法定符合说”判断是否存在对象认识错误。若行为人主观认知与客观事实在法律性质上一致(均属动物),则不影响犯罪故意成立。

二、刑事责任的认定逻辑与特殊形态

刑事责任是犯罪构成符合性判断后的法律后果,其认定需重点把握以下维度:

1. 主观要件与违法性评价的互动

以毒品再犯为例,其构成要件要求前罪为特定毒品犯罪(如、贩卖),后罪为刑法分则第六章第七节规定的任一罪名。主观方面需明知毒品性质仍故意实施,若行为人因受胁迫参与运输且无牟利目的,则可能阻却责任。

2. 单位犯罪的特殊性

单位需具备独立财产与决策机制,且犯罪行为须体现单位意志。例如,私营企业员工盗用单位名义实施合同诈骗,若违法所得归个人所有,则按自然人犯罪论处。这一认定直接影响罚金刑与直接责任人员的处罚范围。

3. 刑事责任阻却事由的适用

包括责任年龄(如14-16周岁仅对八种重罪担责)、精神障碍(病理性醉酒导致的暂时性意识丧失)、期待可能性缺失(如被胁迫参与犯罪)等。实务中需注意:防卫过当虽阻却故意,但仍可能承担过失责任。

三、犯罪构成与刑事责任的实务辨析要点

1. 构成要件要素的规范解释

2. 因果关系与结果归责的判定

采用“条件说+相当性说”双重标准。典型案例:甲投毒致乙中毒,乙送医途中因车祸死亡。若投毒剂量不足以致命,则死亡结果与投毒行为无刑法上的因果关系。

3. 认识错误对责任的影响

四、法硕备考的体系化策略

1. 理论精读与法条对照

建议以《刑法》总则条文为纲,结合《刑事审判参考》案例解析。例如,对比第14条(故意犯罪)与第15条(过失犯罪),归纳“明知必然发生”与“预见可能发生”的表述差异。

2. 真题训练的三阶法

3. 热点融合与思维拓展

关注新型犯罪形态,如网络帮助行为的正犯化趋势、数据犯罪的客体界定等。备考时可参考《刑法修正案(十二)》对行贿罪的修订,分析“为谋取不正当利益”要件的扩张解释。

犯罪构成与刑事责任的辨析,本质上是刑法价值判断与技术规范的交织过程。考生需在掌握基础理论的前提下,通过案例研习培养“规范←→事实”的双向转化能力。建议建立“概念图谱—要件拆解—归责模拟”的三维学习模型,将抽象法理转化为可操作的判断工具,最终实现从知识积累到思维跃迁的质变。