日语专业考研作为国内高校选拔高层次日语人才的重要途径,其真题解析与备考策略始终是考生关注的焦点。复旦大学作为国内顶尖学府,其日语专业考试以题型灵活、知识点覆盖面广著称。本文基于近年真题动态与教学实践经验,系统梳理高频考点与实战技巧,为考生构建科学备考框架。

一、复旦日语真题的命题特征与备考方向

复旦日语考研真题呈现出"基础性与应用性并重"的显著特点。从语法结构来看,助词辨析(如「は」「が」「に」的语义差异)在近五年真题中占比超过30%,常以句子填空、改错等形式出现。例如2023年真题中,要求考生辨析「彼は医者( )なりたい」的助词选择,需结合职业志向的固定表达「になる」进行判断。这类题目要求考生不仅掌握语法条目,还需理解语境中的语用规则。

在翻译模块,复旦真题侧重文学性文本的汉日互译,近年真题中多次出现夏目漱石、川端康成作品的节选翻译。例如2022年要求翻译《雪国》中「穿过县界长长的隧道,便是雪国」的经典,既考察直译的准确性,又需兼顾日语的韵律美感。此类题目要求考生建立文学翻译的敏感度,日常可精读《日语写作高分攻略》中的范文,积累性词汇与句式结构。

二、高频考点的三维解析框架

1. 语法体系的交叉验证

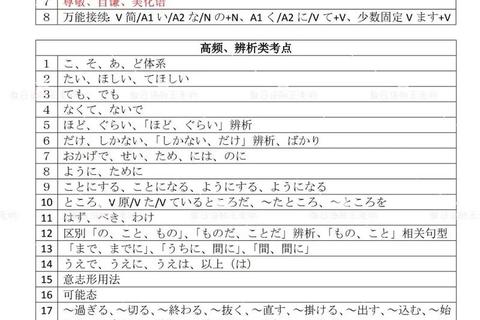

特殊语法现象如「~ずにはおかない」「~を余儀なくされる」等高频出现,考生需建立"形态-功能-语境"的三维认知模型。以使役被动态为例,2021年真题要求改写「先生が学生にレポートを書かせる」为被动态,正确答案「学生は先生にレポートを書かされる」不仅涉及动词变形,还需理解动作承受者的情感色彩。建议将《高频考点+真题详解》中的154组易混语法进行对比记忆,例如「~つつある」与「~ている」的动态差异。

2. 文化语境的深度渗透

敬语体系考察呈现"去模板化"趋势,近年真题更多设置商务会话、学术交流等真实场景。例如2023年情景题中,要求为大学校长撰写致日本合作方的宴会致辞,需综合运用「お招きいただき」「ご光栄に存じます」等自谦语与郑重语。备考时可参考《日语专业考研》中的敬语转换矩阵,将单一语法点置于"身份关系-场合正式度-话语功能"三维坐标系中训练。

3. 学术思维的显性考查

论述题要求考生对日本社会现象进行批判性分析,如2024年真题「少子化问题におけると個人の責任論」。此类题目需运用"现象-理论引用-辩证分析"的学术写作框架,可借鉴《精汇考研真题系列》中的论点展开技巧,例如通过「一方で」「逆に言えば」等接续词构建逻辑层次。建议每周精读《朝日新闻》社论,积累「データに基づく」「~という見方もある」等学术表达。

三、分阶段备考策略与资源整合

1. 基础强化阶段(3-6个月)

建议使用《高频考点+真题详解》建立知识图谱,将N1级语法与考研专项语法(如古典日语残留表达)进行整合。每日完成20组助词填空训练,重点突破「こそあど」系列指示词的篇章衔接功能。可制作错题本记录典型例题,例如将「病気で学校を休んだ」与「病気だから学校を休んだ」的语义差异进行可视化对比。

2. 能力提升阶段(2-3个月)

开展真题限时训练时,建议采用"三遍法":第一遍模拟考试环境完成答题;第二遍对照《真题详解》进行知识点溯源;第三遍针对错误率超过50%的模块进行专题突破。翻译训练可遵循"理解-转换-润色"三步骤,例如将中文成语"刻舟求剑"译为日语时,先直译为「舟に刻みて剣を求む」,再根据语境调整为「時代遅れの方法」。

3. 冲刺突破阶段(1个月)

此阶段应聚焦命题规律分析,例如复旦真题常在阅读理解部分设置"隐含作者意图"类题目,需训练通过「どうやら」「おそらく」等副词推断观点倾向。作文备考可建立"万能事例库",收集老龄化、文化输出等主题的日文数据,如总务省发布的《令和5年版高齢社会白書》中的核心数据。建议参加模考小组进行互评,重点优化论述文的逻辑衔接密度,将段落间的过渡词使用率提升至15%以上。

四、常见误区与应对建议

考生常陷入"题海战术"的误区,忽视知识体系的系统建构。例如在复习授受动词时,仅记忆「~てあげる」「~てもらう」的语法结构,而未能理解其背后的人际关系认知差异。建议采用"语义场分析法",将「やる/あげる/さしあげる」按敬意等级进行矩阵排列,并结合真题中的会话场景进行动态匹配。

另一个典型问题是跨文化交际能力的缺失。2024年真题中要求分析「義理チョコ」现象,不少考生将其简单归类为"商业行为",未能触及日本社会中的"义务性人情交换"本质。可通过NHK纪录片《ニッポンのジレンマ》等素材,培养对日本社会文化的立体认知。

复旦日语考研的备考本质上是对语言能力、学术思维、文化素养的三重锻造。考生需建立"真题-考点-策略"的动态反馈机制,将《高频考点+真题详解》中的方法论转化为个性化学习路径。在最后的冲刺阶段,更要注重心理调适,通过模拟考试将生物钟调整至上午8:30-11:30的最佳状态。唯有将系统性学习与战略性突破相结合,方能在激烈的竞争中脱颖而出。