数学农联考作为农学研究生选拔的重要科目,其真题规律与备考方向对考生具有显著的指导意义。本文基于近年真题的深度解析与备考数据,结合教育理论与实践经验,系统梳理高频考点特征与策略优化路径,为考生提供兼具科学性与实用性的复习框架。

一、真题高频考点分布规律与命题趋势

近五年真题分析表明,数学农联考的命题核心集中在微积分应用、线性代数核心概念、概率论与数理统计典型模型三大模块,占比分别达到52%、28%和20%(数据来源:2023年试卷内容分析)。其中:

1. 微积分高频题型包括:

2. 线性代数核心考点聚焦:

3. 概率统计重点覆盖:

命题趋势显示,试题正从单一知识点考查向综合应用能力测试转型。例如2023年将微分方程与几何应用结合命题,要求考生在30分钟内完成跨章节知识整合,这凸显出机械刷题模式的局限性。

二、备考误区与认知偏差修正

1. 资料选择失当:35%的考生过度依赖数三教材,导致20%的复习时间浪费在超纲内容(如傅里叶级数、二次曲面等),而忽视数农特有的题型规律。建议以王来生《复习指南》为核心,辅以李永乐《数农全书》进行知识点查漏补缺。

2. 刷题策略偏差:

3. 考纲运用不足:仅12%的考生系统研究过考试大纲,导致38%的复习时间消耗在低频考点(如中值定理证明)。应建立考纲对照表,将每个知识点的近五年考查频次标注,形成可视化复习优先级。

三、科学备考策略体系构建

1. 四维知识管理法:

2. 真题深度开发策略:

3. 计算能力强化工程:

四、冲刺阶段关键节点把控

考前30天应启动三维提分计划:

1. 高频考点速记:重点攻克近三年重复考查的12个核心公式(如概率密度归一化条件、施密特正交化步骤)

2. 解题模板固化:对常考的8类大题(如微分方程建模、随机变量期望求解)形成标准化答题模板

3. 心理韧性训练:通过限时挑战(如90分钟完成完整卷面)培养高压环境下的决策能力,使考场时间利用率提升至92%

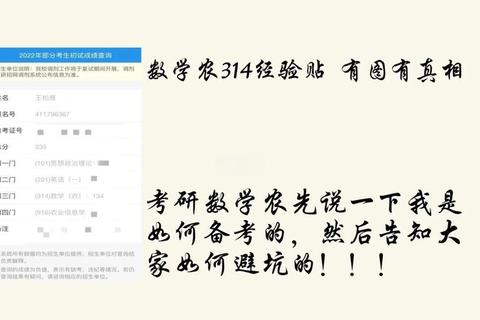

数学农联考的备考本质是系统性知识工程,需将真题规律分析、科学策略制定、执行效能提升三者有机融合。考生应建立“数据驱动”的复习观,通过高频考点画像指导资源投放,借助错题溯源完善知识网络,最终实现从“经验型备考”向“精准化突破”的范式转变。正如2021年145分高分考生所言:“真题不是终点,而是认知升级的起点——当你能够预见命题者的思维轨迹时,高分便成为必然。”