在竞争激烈的升学考试中,联考真题的深度研究始终是考生把握命题规律、优化备考方案的核心工具。通过系统分析2016年联考真题的命题逻辑与核心考点,考生不仅能精准定位复习方向,更能掌握科学备考策略,从而在有限时间内实现成绩的跨越式提升。

一、联考真题解析的核心价值:从命题规律到能力对标

真题是备考的“指南针”,其价值远超单纯的题目练习。以2016年联考为例,真题的命题特点主要体现在以下三方面:

1. 知识覆盖的广度和深度平衡

例如,语文科目中现代文阅读的选材既包含社科类论述文,又涉及文学性散文,要求考生兼具逻辑分析能力与文学鉴赏素养;数学卷则通过几何与代数综合题,考查学生跨章节知识点的灵活运用能力。

2. 思维能力的梯度化分层

英语完形填空的设计从基础词汇辨析逐步过渡到语境推理,体现了对考生从“记忆”到“应用”再到“分析”的阶梯式考查。

3. 与学科核心素养的紧密关联

理科综合试卷中实验设计题的占比显著增加,强调科学探究能力的实践性要求,呼应了新课标中对“科学思维”与“实践创新”的重视。

备考启示:考生需建立“真题—考纲—能力”的三维对标体系,通过错题归因明确自身在知识体系或思维方法上的薄弱环节。

二、核心考点提炼:以2016年真题为样本的学科突破点

1. 语文:文本分析与写作能力的融合考查

2016年语文卷的文言文阅读首次引入多文本对比题型,要求考生比较两篇史传类文本的叙事视角差异。此类题目不仅考查文言基础,更需考生具备历史背景知识与批判性思维。

备考策略:

2. 数学:函数与几何的综合应用

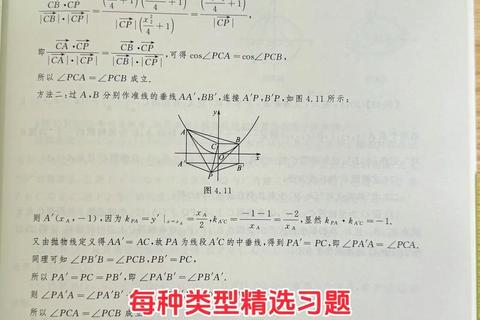

真题中函数与几何交叉命题的趋势显著。例如,一道压轴题以抛物线为背景,融合极值计算与图形对称性分析,要求考生在动态问题中建立数学模型。

备考策略:

3. 英语:语境化语法的隐性考查

真题的语法填空题弱化了纯规则记忆,转而强调在篇章语境中判断时态、语态及从句引导词。例如,一篇关于人工智能的说明文中,需根据上下文逻辑选择“whether”或“that”作为主语从句引导词。

备考策略:

三、科学备考策略:从时间管理到心理调适的全流程优化

1. 三轮复习法的精细化升级

2. 错题管理的科学方法

3. 应试心理的稳定性建设

研究表明,70%的考生在考试中因焦虑导致发挥失常。可通过以下方式缓解压力:

四、技术赋能:数字化工具在备考中的应用

1. AI诊断工具:利用智能刷题软件(如“错题本”功能)自动分析知识薄弱点,生成个性化复习计划。

2. 大数据支持:参考教育平台发布的历年真题得分率统计,优先攻克高频易错题(如2016年数学卷第22题得分率仅为38%)。

3. 在线协作学习:通过云端学习小组共享真题解析笔记,碰撞解题思路。

构建“真题—策略—执行”的备考闭环

联考真题的价值不仅在于检验学习成果,更在于其作为备考战略的“导航仪”作用。通过对2016年真题的深度解析,考生可提炼出命题规律、核心考点与能力要求的三重坐标,进而制定科学复习计划。再完美的策略也需持之以恒的执行力支撑。唯有将系统分析与扎实训练相结合,方能在激烈的竞争中脱颖而出,实现升学目标的最终突破。