社会学考研作为国内人文社科领域的重要选拔考试,其命题方向与学科发展动态紧密相连。中国人民大学社会学专业凭借深厚的学术积淀与前沿的研究视野,其考研真题既是对基础理论的系统性考察,也是对考生学术思维与实践能力的综合检验。本文基于近五年真题规律与备考策略研究,提炼核心考点与科学复习路径。

一、人大社会学考研命题特征分析

从2020-2024年真题样本可见,命题呈现三大转向:理论整合度提升、方法论交叉性增强、现实问题关联度深化。以2024年真题为例,论述题“试从知识社会学视角分析中国社会学恢复重建历程”要求考生将吉登斯的结构化理论与中国学科史结合,体现理论应用的本土化思维;而“海外民族志对中国人类学发展的意义”则突显学科方法论的前沿意识。

核心考点分布呈现“三维结构”:

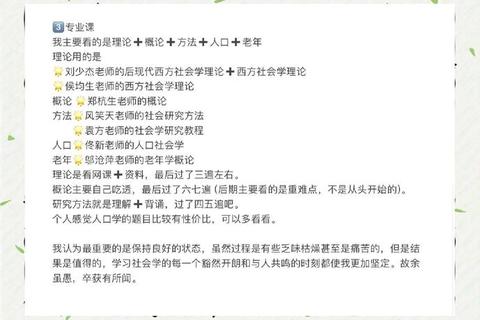

1. 基础理论模块:包含古典社会学理论(韦伯的权威类型、涂尔干的社会团结)、后现代转向(鲍德里亚消费社会、卡斯特网络社会)及中国学派(费孝通差序格局、梁漱溟乡村建设)

2. 方法论体系:涵盖定量研究的抽样设计(如2023年“影响样本容量的因素”)、定性研究的田野(如2024年“网络民族志可行性分析”),以及混合研究方法创新

3. 现实议题关联:聚焦人口结构变迁(老龄化、生育政策)、技术社会影响(数字化生存、算法治理)、城乡发展矛盾等热点领域

二、高频核心考点深度解析

(一)理论命题的跨层穿透性

近年论述题突破单一理论复述,转向理论对话与范式比较。例如对比“布迪厄场域理论 vs 吉登斯结构二重性”时,需建立“概念工具—分析维度—实证应用”的三阶解析框架。考生需特别注意后现代理论中的“超真实”(鲍德里亚)、“流动空间”(卡斯特)等概念在分析数字社会时的解释力。

(二)方法论的实践导向

研究方法类试题占比持续超过35%,考察重点从“知识记忆”转向“方案设计能力”。典型如2024年“老年人照料孙辈的代际关系研究设计”,需完整呈现:

1. 研究类型选择(追踪研究/横截面研究)

2. 数据收集技术(生命历程访谈法+家系图谱绘制)

3. 风险控制(知情同意书设计)

(三)中国经验的学理转化

对本土学者理论的考察比重逐年增加,要求考生建立“西方理论—中国实践—学术创新”的批判性思维。如解析“梁漱溟乡村建设理论的当代价值”时,应结合乡村振兴战略中的组织再造、文化认同等维度,对比费孝通“乡土中国”与贺雪峰“区域差异”理论的解释边界。

三、高效复习策略体系构建

(一)知识图谱建构法

1. 理论脉络三维轴:按“时间轴(古典—现代—后现代)”“范式轴(结构功能—冲突论—符号互动)”“地域轴(欧美理论—本土化创新)”建立交叉索引

2. 概念群组归类:将核心术语分为“元概念”(如社会化、社会资本)与“衍生概念”(如数字社会化、关系型社会资本),制作对比分析表

(二)真题驱动型训练

1. 命题规律解码:统计近五年名词解释重复率(如“科层制”“生育制度”出现3次以上),锁定高频考点

2. 答题模块化训练:针对论述题形成“理论阐述(30%)+案例佐证(40%)+批判反思(30%)”的黄金结构,例如解析“代际流动变化”时,需整合布迪厄文化再生产理论与中国社会分层实证数据

(三)学术前沿追踪机制

1. 重点期刊文献精读:定期研读《社会学研究》中关于“技术社会学”“计算社会科学”的论文,积累分析视角

2. 学术热点专题包:建立“人工智能”“平台劳动治理”等20个专题档案,每个专题包含3-5篇核心文献摘要与理论应用场景

四、常见误区与突破路径

1. 过度依赖背诵:某考生机械记忆200个理论概念,但面对2024年“社会学在大兴调查研究中的作用”时难以建立政策分析与方法论的联系。改进方案是通过“概念—方法论—政策应用”三环节串联式学习。

2. 忽视定量训练:尽管统计计算题占比下降,但2023年“回归模型假设检验”仍要求理解P值、R²等核心指标的内涵。建议使用SPSS完成10组以上虚拟数据分析,强化结果解读能力。

3. 本土理论储备不足:仅掌握费孝通、陆学艺等经典理论,对周晓虹“社会转型理论”、项飙“附近性”等新近成果缺乏认知。应建立“学界权威—中青年学者—人大导师组”的三级文献追踪体系。

人大社会学考研的本质,是检验考生将社会学的想象力转化为学术实践的能力。在备考过程中,既要深耕郑杭生《社会学概论新修》、袁方《社会研究方法教程》等经典教材,更要培养用理论解剖现实问题的学术自觉。当考生能够自如地运用“关系社会学”分析基层治理困境,或是用“互动仪式链”解读国庆阅兵的社会整合功能时,便真正达到了专业知识与思维能力的双重升华。