在医学考研的众多科目中,西医综合因其涵盖范围广、知识点密集而成为考生备考的“硬骨头”。如何高效利用真题资源、精准把握高频考点,是突破这一学科的关键。本文将从真题解析出发,结合考试规律与备考策略,为考生提供系统性指导。

一、西医综合真题解析:高频考点的分布规律

通过对近十年真题的梳理,西医综合的高频考点呈现出以下特点:

1. 基础学科的核心机制

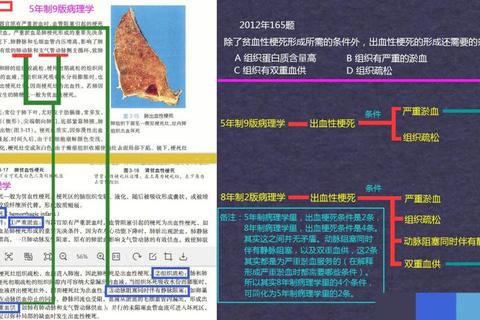

生理学、生物化学与病理学的考点多聚焦于基础机制。例如,钠钾泵的功能(生理学)、三羧酸循环的关键酶(生物化学)、血栓形成的病理机制(病理学)等,几乎每年必考。这类题目要求考生不仅记忆知识点,还需理解其内在逻辑,如2023年真题中关于“横纹肌收缩中与横桥结合的蛋白”的考查,即需掌握肌动蛋白与肌球蛋白的相互作用原理。

2. 临床学科的疾病特征与诊疗逻辑

内科学与外科学的命题重点集中在常见疾病的诊断与治疗原则。以心血管系统为例,心肌梗死的临床表现、心衰的分级标准、心脏瓣膜病的影像学特征等反复出现。值得注意的是,近年真题更强调“鉴别诊断”能力,如2023年关于“主动脉瓣狭窄与动脉导管未闭的脉压差异”一题,需结合病理生理学知识综合分析。

3. 交叉学科的融合趋势

基础与临床的结合题占比逐年上升。例如,生物化学中的酶活性变化与代谢疾病(如糖尿病)的关联、病理学中的炎症机制与抗生素选择等。这类题目要求考生建立跨学科知识网络,避免孤立记忆。

二、备考策略:从基础到冲刺的科学规划

(一)基础阶段(3-6个月):构建知识框架

1. 教材与真题双轨并行

以《生理学》《内科学》等权威教材为核心,逐章梳理知识点,同时结合《贺银成辅导讲义》提炼重点。每完成一章学习,立即练习对应真题(如北医《医学考研真题解析》),巩固记忆并识别薄弱环节。

2. 建立“问题导向”笔记

对易混淆概念(如“槟榔肝”与“肺褐色硬化”)、易错机制(如肾素-血管紧张素系统的作用路径)进行分类整理,标注真题中的考查频率与命题角度。

(二)强化阶段(2-3个月):精准突破难点

1. 分模块专项训练

将知识点划分为“必考模块”(如心电图判读、酸碱平衡紊乱)与“易错模块”(如免疫性疾病标记物、遗传代谢病计算题),通过《同步练习》进行针对性强化。例如,针对“心电图中窦性P波倒置”等高频易错点,需反复练习直至形成条件反射。

2. 错题归因分析

统计错题类型,区分“知识盲区”与“思维偏差”。例如,若多次在“药物作用机制”类题目失分,需重新梳理药理学的受体理论;若因“题干陷阱”(如“错误的是”“不包括”)丢分,则需加强审题技巧。

(三)冲刺阶段(1-2个月):模拟与复盘

1. 全真模考与时间管理

每周完成2套模拟题(推荐《北医绿皮书》与《贺银成模拟试题》),严格按考试时间(180分钟)限时训练。重点关注“单位时间得分率”,优化答题顺序(建议先完成基础学科题目,再攻克临床病例分析)。

2. 高频考点速记与押题

结合近三年真题,提炼出重复率最高的50个考点(如“前列腺素的胃黏膜保护作用”“Rh血型系统的D抗原”等),制作便携式记忆卡片,利用碎片时间强化记忆。

三、资源选择与工具应用

1. 教材与教辅的搭配

2. 数字化工具提升效率

四、心态调整与应试技巧

1. 规避常见误区

2. 临场发挥策略

西医综合的备考是一场持久战,既需扎实的知识积累,也需科学的策略支撑。通过高频考点的精准把握、分阶段复习的合理规划,以及真题资源的深度挖掘,考生可将庞杂的医学知识转化为高效的得分能力。正如2023年真题中“前馈调节”所揭示的生理学智慧——成功的备考,亦是对“学习-反馈-调整”这一闭环的完美实践。