在医学专业考试中,系统性梳理历年真题的核心考点是突破备考瓶颈的关键。尤其对于西医综合(以下简称“西综”)这类涵盖基础医学与临床学科、知识点庞杂的考试,如何从十年真题中提炼高频考点,并转化为可操作的复习策略,是考生提升效率的核心需求。

一、高频知识点的筛选逻辑与价值

真题的重复性规律是备考的“黄金线索”。根据统计,西综考试中约35%的题目涉及既往考点的变形或延伸。例如,生理学的“钠钾泵功能”和内科的“心绞痛分型”在过去十年中平均每年出现2-3次。高频考点的筛选需遵循三原则:

1. 学科权重优先:生理学、病理学、内科学三大学科占总分55%以上,应优先分析其考点分布。

2. 交叉关联性:如“水电解质紊乱”既出现在生理学,又是外科术后护理重点,此类跨学科知识点需重点标注。

3. 命题形式迭代:对比同考点在不同年份的题干设计(如病例分析题与直接问答题的转换),可预判未来出题方向。

实践建议:考生可使用“考点频率统计表”,将十年真题按学科、章节分类,标记出现次数超过3次的条目,形成可视化的重点图谱。

二、核心考点的深度解析方法

高频知识点的掌握需超越机械记忆,建立“理解-关联-应用”的三级认知。

1. 概念的本质化理解

以“肝硬化门脉高压”为例,单纯记忆临床表现(如脾大、腹水)效率低下。进阶方法是:

2. 知识网络的横向链接

将孤立考点嵌入学科框架。例如,复习“肾病综合征”时,需关联:

3. 真题的情景化应用训练

针对高频考点设计模拟题,例如将“急性心肌梗死心电图演变”转化为病例分析:

> 患者男性,55岁,胸痛2小时就诊,心电图显示V1-V4导联ST段弓背抬高。请结合病理生理机制,分析病程第3天可能出现的心电图变化及对应治疗措施。

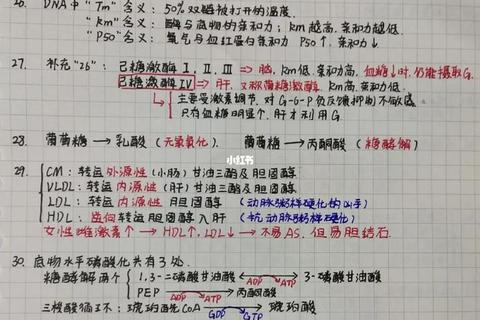

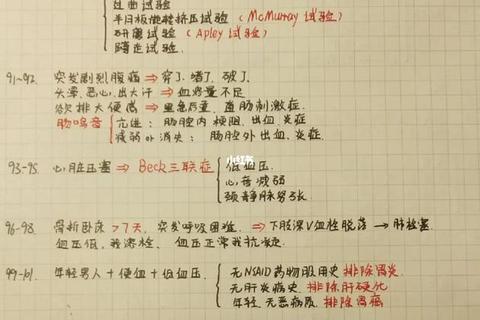

三、复习笔记的优化策略

高效笔记需兼顾精简性与系统性,避免成为教材的简单复制。

1. 模块化笔记结构

2. 动态更新机制

每完成一轮真题训练后,用不同颜色笔补充三类内容:

3. 数字化工具辅助

利用Anki等间隔记忆软件,将笔记转化为问答卡组,设置每日复习提醒。例如:

> 正面:引起肾病综合征最常见的病理类型?

> 背面:微小病变型肾病(儿童)/ 膜性肾病(成人)

四、备考节奏的科学调控

避免陷入“广撒网”式复习,需制定分阶段目标:

1. 基础强化期(考前3-6个月)

2. 真题实战期(考前2-3个月)

3. 冲刺整合期(考前1个月)

从知识积累到思维跃迁

西综备考的本质是通过真题解析完成“临床思维”的塑造。高频考点不仅是得分工具,更是理解医学逻辑的切入点。当考生能够从一道真题中透视学科脉络,将散落的知识点转化为解决临床问题的能力时,考试本身便成为专业成长的催化剂。建议即刻行动:整理手头真题,标记三个高频考点,并尝试用“机制-表现-处理”框架重新阐释,体验思维升级的实质效果。