中医主治医师考试作为中医领域专业能力的重要认证,不仅要求考生具备扎实的理论基础,还需掌握临床思维与综合应用能力。近年来,随着考试竞争日益激烈,命题方向更倾向于结合临床实践与经典理论,对考生的知识整合能力和备考策略提出了更高要求。如何高效利用历年真题、精准把握高频考点,并通过科学的复习规划实现突破,成为考生关注的焦点。

一、历年真题的价值与解析方法

历年真题是中医主治考试备考的“黄金资源”。通过分析近五年的考题,可以发现以下规律:

1. 考点重复性高:约30%的题目涉及中医基础理论中的核心概念,如《素问·脉要精微论》中“水泉不止”对应“膀胱不藏”的病机,以及《金匮要略》中茵陈蒿汤证的“清热利湿退黄”治法。这些知识点常以单选题或案例分析题形式反复出现。

2. 题型关联性显著:共用题干题常围绕同一病案展开多角度提问。例如,腹大胀满、面色苍黄、脉沉弦无力的症状组合,需结合“脾肾阳虚”与“寒湿困脾”的鉴别诊断进行解答。

3. 命题趋势演变:近年试题更强调经典理论与临床实践的结合。如《伤寒论》中“阳脉涩、阴脉弦”的腹中急痛案例,要求考生从“小建中汤”的温中补虚法延伸至现代急腹症的辨证思路。

真题解析策略:

分类归纳法:将真题按科目(如《基础知识》《专业实践能力》)和模块(如方剂学、诊断学)分类,提炼高频考点。例如,解表药中“麻黄发汗解表”与“桂枝温通经脉”的对比,近五年出现频率达85%。

错题溯源法:针对错题追溯教材原文,强化薄弱环节。如“白头翁汤”与“芍药汤”的适应症差异,需结合《伤寒论》原文理解“滑泄失禁”非白头翁汤所治。

模拟实战法:通过人机对话系统模拟考试环境,尤其针对案例分析题训练逻辑推理能力,避免因答题不可逆性导致的失分。

二、高频考点分布与核心内容精析

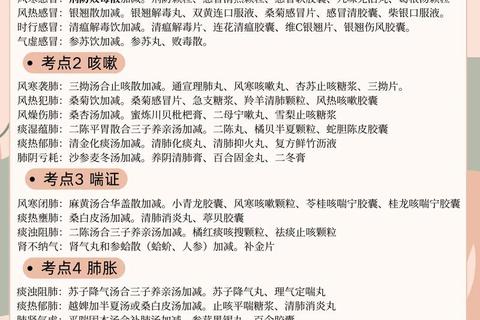

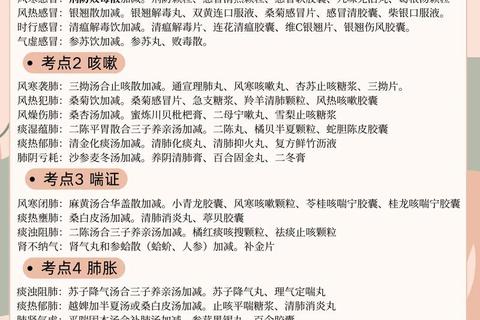

中医主治考试的高频考点集中于四大领域,考生需重点突破:

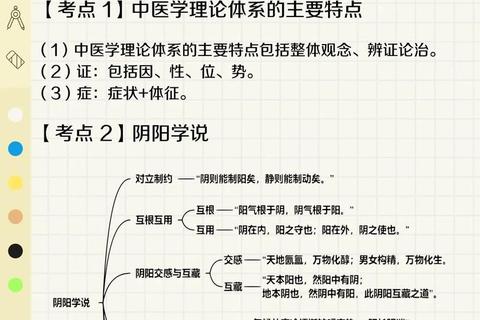

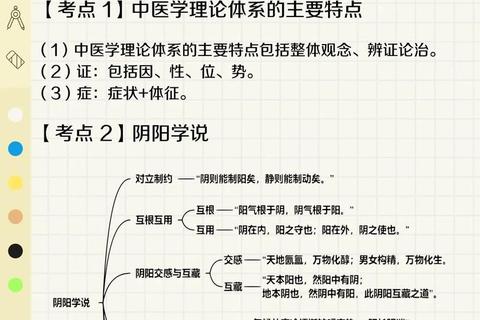

1. 中医基础理论

经典条文应用:如《灵枢·百病始生》中“两虚相得”指“虚邪之风与正气虚弱”,常结合临床病例考查病因病机分析。

病机辨证:如“关格”多属脾肾心肝同病,“癫狂”需排除“邪陷心包”等非典型病因。

五行与脏腑关联:如“肺之变动为咳”“脾之变动为哕”的五行归类题,需熟记《素问》原文。

2. 方剂学与中药学

方剂对比:半夏厚朴汤主治“咽中如有炙脔”,而甘麦大枣汤针对“脏躁”;乳香与没药均能“活血止痛、消肿生肌”,但郁金与姜黄侧重“行气止痛”。

药物特性:解表药中,麻黄利水、桂枝助阳、紫苏行气宽中;止血药中,蒲黄兼利尿、地榆兼解毒。

3. 临床实践能力

辨证要点:黄疸病中,“小便利否”是鉴别湿邪的关键;水肿与饮证的区分在于“局部病变与全身性病变”。

治法选择:如“腹痛寒邪内阻”用温里散寒法,“中虚脏寒”则需温中补虚。

4. 现代医学整合

辅助检查判读:如胸片显示“桶状胸”提示慢性阻塞性肺疾病,“鸡胸”多见于佝偻病。

急症处理:结合《金匮要略》急下法与现代急腹症治疗原则,如“大承气汤”在肠梗阻中的应用。

三、高效备考策略与资源整合

1. 分阶段复习规划

基础阶段(2个月):以教材为核心,建立知识框架。例如,用思维导图梳理《中医基础理论》的阴阳五行体系,搭配《三色笔记》强化记忆。

强化阶段(3个月):聚焦高频考点,通过《子母题》训练举一反三能力。如“石韦散”与“沉香散”治疗淋证的鉴别,需完成10道以上关联题型。

冲刺阶段(1个月):全真模拟考试,使用《预测决胜组合班》资料,针对易错点进行查漏补缺。

2. 工具与资源选择

权威教材:人卫版《中医内科主治医师考试指导》覆盖95%考点,配套《模拟试卷》提供实练。

智能题库:阿虎医考的AI题库支持知识点关联分析,如“脾肾阳虚”考点可自动推送历年相关真题。

辅导课程:选择“三师共管”模式(讲师+督学+备考顾问),尤其适合时间碎片化的在职考生。

3. 应试技巧提升

题型应对:

单选题:优先排除绝对化选项,如“滑泄失禁”非白头翁汤适应症,直接排除。

案例分析题:采用“分步拆解法”,先确定主证,再推导兼证,避免遗漏关键得分点。

时间管理:按“6-3-1”原则分配时间——60%用于专业实践能力,30%用于专业知识,10%检查答题卡。

4. 心理调适与健康管理

压力疏导:每日安排30分钟冥想或运动,避免过度焦虑影响记忆效率。

作息规律:冲刺期保持7小时睡眠,利用“番茄工作法”维持高效学习节奏。

四、常见误区与避坑指南

1. 盲目刷题:仅做题不总结的考生通过率低于30%。建议每完成100题即制作错题本,标注错误原因。

2. 忽视考纲变化:2025年新增“中西医结合病案分析”,需关注《考试大纲》新增章节。

3. 临床与实践脱节:对于“专业实践能力”科目,缺乏临床经验的考生可通过虚拟病例系统(如阿虎医考的3D模拟平台)提升实操能力。

中医主治医师考试既是专业能力的试金石,也是职业发展的关键台阶。通过系统分析历年真题、精准锁定高频考点,并制定科学的阶段性计划,考生可显著提升备考效率。值得注意的是,考试不仅考验知识储备,更强调策略性与心理韧性。选择适配的资源(如权威教材与智能题库),结合个性化复习方案,方能在竞争中脱颖而出,实现从“合格”到“卓越”的跨越。