在竞争日益激烈的教育学考研赛道上,真题的价值如同航海中的罗盘,既指向学科核心能力的考察方向,也为考生揭示命题者的思维逻辑。如何从浩如烟海的复习资料中提炼高频考点?如何将零散的知识点转化为应试能力?这些问题的答案,往往隐藏在历年真题的规律与策略的深度整合中。

一、教育学考研真题解析:从“做题”到“读题”的认知跃迁

真题不仅是检验复习效果的标尺,更是研究命题趋势的“活教材”。通过对近五年教育学统考与自主命题院校真题的横向对比,可以发现两大核心规律:其一,学科基础概念与理论的应用能力始终是考查重点,例如“课程设计原则”“学习动机理论”等知识点反复以案例分析、论述题形式出现;其二,政策热点与教育实践的结合逐渐成为命题新趋势,如“双减政策对教学评价的影响”“核心素养在课堂教学中的落地”等题目,要求考生具备理论联系实际的批判性思维。

从认知迁移理论的角度看,真题的反复研习能够帮生建立“问题—知识点—答题逻辑”的三维联结。例如,2022年某高校论述题要求“结合建构主义理论分析翻转课堂的实践价值”,若考生仅机械背诵建构主义的概念,而未通过真题训练掌握“理论框架搭建→现实问题切入→辩证分析结论”的答题路径,则难以在有限时间内输出高质量答案。

实践建议:

1. 按年份整理真题,标注每道题对应的知识点模块(如教育学原理、中外教育史),统计各模块分值占比,明确复习优先级。

2. 建立“错题归因表”,区分错误类型(概念混淆、逻辑断层、拓展不足),针对性强化薄弱环节。

二、高频考点透视:四大核心模块的命题焦点

教育学考研的知识体系可概括为“理论奠基—历史演进—心理机制—实践应用”四大模块,每个模块均有其高频命题逻辑。

1. 教育学原理:概念辨析与政策解读的双重维度

该模块的命题常围绕“教育目的与制度”“课程与教学论”展开,尤其注重概念对比(如“形成性评价vs总结性评价”)与政策分析能力。近年真题中,“教育公平视域下的乡村教师队伍建设”“新课标中的跨学科主题学习”等题目,均要求考生从理论原点出发,结合政策文本展开论述。

2. 中外教育史:历史脉络与当代启示的贯通

考点集中在“重要教育家的思想比较”(如孔子与苏格拉底的教学法异同)、“制度变迁的逻辑”(如科举制与高考改革的关联分析)。值得注意的是,部分院校倾向以“古文材料题”考查考生对经典教育论著的理解,如《学记》中的“道而弗牵,强而弗抑”原则。

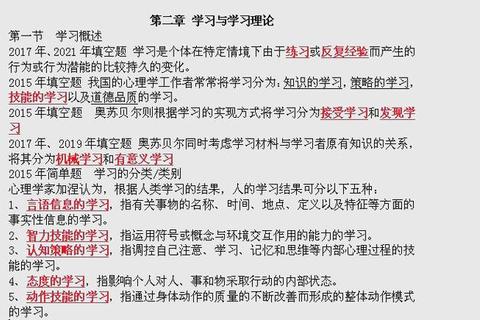

3. 教育心理学:理论解释与干预策略的结合

学习理论(行为主义、认知主义、建构主义)、动机理论(自我决定理论、成就目标理论)、问题解决能力培养是三大命题焦点。例如,2023年真题中“用维果茨基最近发展区理论设计分层教学方案”一题,既考查理论复现,又测试教学设计能力。

4. 教育研究方法:量化与质性研究的综合运用

研究设计、数据收集方法(问卷、访谈)、效度与信度分析是高频考点。考生需注意区分不同研究范式的适用场景,如行动研究适用于课堂教学改进,而实验研究更适合验证变量因果关系。

三、高效复习策略:三轮进阶与四维能力塑造

1. 三轮复习法的科学进阶

2. 四维能力的关键突破

四、从应试到治学:教育学考研的长远价值

对真题的深度剖析,本质上是对教育学学科思维的训练过程。当考生能够跳出机械记忆的窠臼,转而以研究者的视角分析真题背后的命题意图时,复习已不再局限于应试,而是成为构建个人教育观的知识重构之旅。那些在备考中锤炼出的文献分析能力、逻辑表达能力和现实问题解决能力,终将在未来的学术研究或教育实践中显现其长远价值。

教育学考研既是一场知识与时间的博弈,更是一次思维与方法的升华。唯有将真题规律转化为复习指南,将高频考点升维为学科洞见,方能在千军万马的竞争中,走出一条兼具效率与深度的备考之路。